Les roses de Pina Bausch

Les roses de Pina Bausch

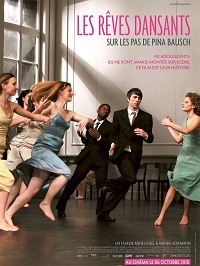

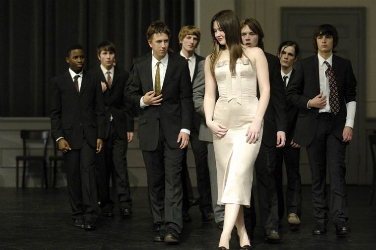

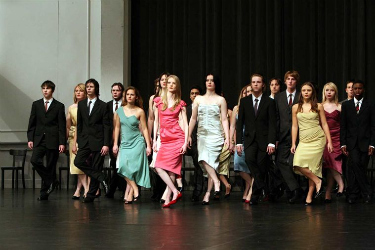

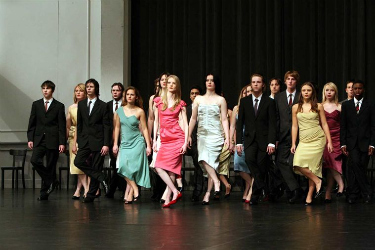

Dans la salle, applaudissements et cris de joie. Sur scène, une vingtaine d'adolescents en costumes impeccables et robes cintrées, le sourire aux lèvres, les larmes aux yeux, le regard fier. Et pour chacun, une rose offerte par Pina Bausch, cette "grande dame de la danse", comme ils disent, jusque-là inconnue d'eux et dont ils viennent d'interpréter la pièce Kontakthof sur scène. Une fleur passée comme un relais, témoin de l'aventure d'une transmission qui aura duré plus d'un an. Le 13 octobre sort sur les écrans Les Rêves dansants. Sur les pas de Pina Bausch, un documentaire d'Anne Linsel et de Rainer Hoffmann qui dessine l'héritage de la grande chorégraphe allemande, disparue en 2009.

De Pina Bausch, on se souvient de son visage maigre et de son regard parfois sévère. Une image : celle de ses bras tendu vers le ciel, si expressifs, dans

Café Müller. Au milieu d'une agitation frénétique de petits couples en fuite, la dame blanche s'avançait. Sa silhouette se détachait au milieu de ce chaos de chaises à la Ionesco comme un spectre venu rappeler que l'art vit aussi dans le drame. Un ballet : son

Sacre du printemps qui recouvre depuis trente-cinq ans tous les théâtres du monde de sa terre rituelle. Federico Fellini disait de Pina Bausch qu'elle était "

une nonne mangeant une glace, une sainte sur des patins à roulettes, un visage de reine en  exil, de fondatrice d'un ordre religieux, d'un juge d'un tribunal métaphysique, qui soudain te fait un clin d'œil

exil, de fondatrice d'un ordre religieux, d'un juge d'un tribunal métaphysique, qui soudain te fait un clin d'œil." Les adolescents de plus de quatorze ans qui ont participé au projet

Kontakthof, en 2008, eux, ne connaissaient rien d'elle. Et ce qu'ils en retiennent, c'est son regard, toujours attentif, sa parole sincère parfois un peu dure, sa simplicité, et sa tendresse aussi.

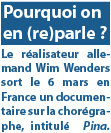

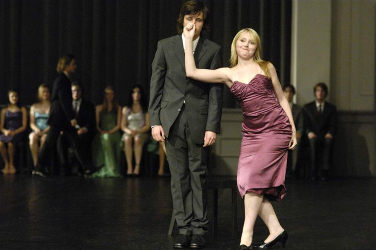

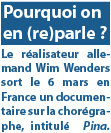

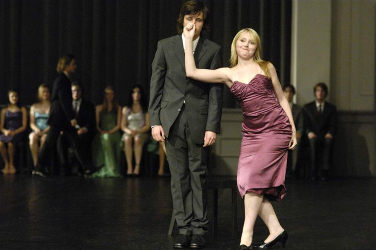

Plantons le décor : une salle de bal miteuse, début de siècle. Son piano, son rang de chaises. Des filles excitées dans leurs robes en satin, des garçons hautins et légèrement engoncés tentent de se faire aimer les uns des autres. Sur un air de tango des années 1930, une danseuse feint l'indifférence. Ici, elle joue à s'admirer dans une nouvelle robe. Ailleurs, on mimera la gêne des jeunes amants qui se déshabillent l'un devant l'autre pour la première fois. Plus tard, ce sera la violence des gifles et des insultes. Striptease des sentiments, mise à nu des petites stratégies de prêt-à-séduire.

Kontakthof, pièce créée par la chorégraphe allemande il y a une trentaine d'années, interroge, comme beaucoup de ses ballets, les codes sociaux et traque nos ridicules et attitudes stéréotypées. Ici, c'est la séduction qui est disséquée sous l'œil amusé de Bausch. "Kontakthof

est un lieu où l'on se rencontre pour lier des contacts, disait-elle lors de sa création.

Se montrer. Se défendre. Avec ses peurs. Avec ses ardeurs. Déceptions. Désespoirs. Premières expériences. Premières tentatives. De la tendresse, et de ce qu'elle peut faire naître."

Cette fois, les danseurs sont des adolescents, et aucun d'entre eux n'est jamais monté sur scène. Pas si facile lorsqu'on a quatorze ans et du mal à reconnaître son propre corps de partager avec un public les clichés de la drague, et le tout avec l'humour de la caricature et la distance de la dérision. Bien plus que la simple reprise d'une pièce chorégraphique contemporaine, le documentaire d'Anne Linsel et Rainer Hoffmann raconte une rencontre : celle de ces jeunes avec la danse et la gestuelle si particulière de Pina Bausch. Avant d'en arriver à cette première, il aura fallu en passer par des heures de répétition. Il aura fallu accepter de se tromper, de recommencer, de

chercher le geste juste et l'attitude ad hoc. Il aura fallu concéder à lâcher prise, à se dévoiler à soi-même et devant les autres, à se laisser emporter par le mouvement, à s'approprier une histoire, un langage. Comment faire sortir un rire sardonique de ses tripes sans pour autant entrer dans l'hystérie grossière ? Comment feindre la séduction sans passer pour une lolita ?

D'abord créée par la compagnie de Pina Bausch en décembre 1978, la pièce

Kontakthof a été transmise à deux reprises à des groupes de danseurs non professionnels. En 1999, c'était avec des "

dames et messieurs de 65 ans et plus" ; en 2008, avec des adolescents de 14 à 17 ans. Trois groupes, trois générations, trois façons de parler de ses sentiments. "

Nous sommes plus naïfs, explique ainsi Joy, à qui a été confié le rôle principal de la pièce.

Les seniors donnent un sentiment de nostalgie avec une énergie différente de celle que nous pouvons avoir." Et Anne Linsel poursuit : "

A soixante-cinq ans, on a déjà une vie pleine. On peut faire passer son expérience de la mort et de l'amour. Les jeunes n'ont pas encore vécu tout ça. Ils dévoilent d'autres sentiments. C'est ce que Pina voulait savoir par ce travail : comment on se sent quand ce sont des personnes âgées, comment c'est quand ce sont des jeunes."

La danse, pour celle qui, enfant, faisait ses petits spectacles aux clients du restaurant de ses parents, était avant tout une affaire de plaisir et de ressenti. La chorégraphie, une façon d'interroger la subjectivité, seul véritable sujet de recherche pour cette héritière du mouvement expressionniste allemand. Dans le sillage de Mary Wigman et Rolph van Laban qui révolutionnèrent la danse dans les années 1920, Bausch se détache des mythes et des illustrations dansées des contes littéraires. Sa narration à elle ne s’intéresse qu'à nos petites histoires. Bien sûr, il y a eu

Le sacre du Printemps (1975),

Orphée et Eurydice ou encore

Barbe bleue,

mais il ne faut pas y voir l'actualisation de ce que d'aucuns appelleraient les "grandes œuvres" du répertoire. C'était plutôt, pour Pina Bausch, des occasions de confronter le modèle mythique à notre quotidienneté et de s'interroger sur des thèmes chers à la chorégraphe : l'amour, la violence, la féminité. Nulle leçon à donner ou grandes causes à défendre ; juste une petite pointe d'ironie piquée sur notre routine.

"

Ce qui intéressait Pina chez un danseur, se souvient Anne Linsel

, c'était de s'approcher de son secret." Ce secret, disait-elle, elle en décelait la présence dans le regard de ceux qu'elle faisait danser. A l'instar de Joy, qui dans une scène doit avancer lentement vers le public en fixant un point. "

Le regard, Joy ! Sans le regard, ça n'a aucun intérêt", lui lance sa répétitrice, marquant les mouvements en miroir devant la jeune fille. Une présence dans le mouvement pour que chaque geste raconte quelque chose et parte d'une expérience vécue. Car la danse de Pina Bausch a dépassé depuis longtemps la rigidité des positions académiques. Avec la compagnie du Tanztheater de Wuppertal, qu'elle a dirigée de 1973 jusqu'à sa mort en juin 2009, Pina Bausch a créé un véritable espace de recherche chorégraphique. Alors que les autres ballets se contentaient, à cette époque, de conserver et d'actualiser de manière incertaine l'héritage de la danse classique ou de s'arranger avec la nouvelle modernité venue des Etats-Unis, on y cherchait, avec ferveur, une nouvelle expression qui permettrait de faire de la danse un art non plus de la démonstration mais de l'interrogation. Sa méthode de création était simple : interroger. A la manière de la catharsis socratique, elle faisait sortir les propositions de ses danseurs sans jamais rien imposer puis composait à partir de leurs propositions. A l'origine de chaque pièce : une question. Et à la fin, pas de réponse monolithique, mais un kaléidoscope de saynètes et de points de vue, comme autant de pépites d'expérience. Pina Bausch parvenait ainsi à se servir de la scène comme d'un miroir réfléchissant nos propres interrogations. Chacun y trouve ce qu'il a apporté. C'est la règle de l'auberge espagnole.

A l'âge de ces jeunes, le chemin de

Pina Bausch, lui, croise celui de Kurt Jooss dont elle est l'assistante à Essen et dans l'école duquel elle fait l'apprentissage de la scène de façon pluridisciplinaire : danse, bien sûr, mais aussi musique, théâtre, mime et scénographie. De l'expérience américaine qui suit dans la prestigieuse Julliard School de New York, elle retient tout l'apport de la

modern dance : sa technique épurée et son ancrage dans le divertissement. Mais à son retour en Allemagne, en 1962, la danseuse ne ressert pas les styles indéniablement marquants de José Limon, Antony Tudor ou Paul Taylor dont elle a pourtant été la soliste. Un seul mot d'ordre : mener plus loin l'émancipation vis-à-vis des règles admises, franchir les frontières de la convention, rompre avec les codes esthétiques du politiquement correct. Le Tanztheater n'hésite pas à détruire l'illusion scénique en dévoilant au public la genèse de ses pièces. Ce qui est raconté là, c'est l'histoire du geste. L'attention n'est plus portée sur le progrès technique mais sur l'expression humaine. Bausch créé ainsi une esthétique de l'inclassable, hors des catégories génériques usées. Comme le rappelle un des adolescents du film, plus de danse masculine ou féminine, fi des notions hiérarchiques de rôle ou de personnage. Danse et théâtre se confondent. On joue à danser aussi bien que l'on danse le geste et la parole. Fortes de la distanciation brechtienne, ses pièces cherchent toujours à puiser au plus profond du vécu intime des danseurs non pour émouvoir le spectateur, mais pour le faire réfléchir.

Lorsque Pina Bausch meurt,

Les Rêves dansants est déjà achevé. Attentive à chaque étape de cette aventure, la chorégraphe a vu la version finale dix jours avant son décès. Elle s'est dite très satisfaite de l'enregistrement de ce travail dont le plan final la montre applaudissant avec le public ces jeunes qui ont si bien su porter son projet, avant de disparaître dans les coulisses. Avec une pointe d'émotion dans la voix, Anne Linsel médite : "

Cette femme qui ne pensait, ne vivait que pour la danse, elle se fond finalement dans les rideaux."

Les roses de Pina Bausch

Les roses de Pina Bausch exil, de fondatrice d'un ordre religieux, d'un juge d'un tribunal métaphysique, qui soudain te fait un clin d'œil." Les adolescents de plus de quatorze ans qui ont participé au projet Kontakthof, en 2008, eux, ne connaissaient rien d'elle. Et ce qu'ils en retiennent, c'est son regard, toujours attentif, sa parole sincère parfois un peu dure, sa simplicité, et sa tendresse aussi.

exil, de fondatrice d'un ordre religieux, d'un juge d'un tribunal métaphysique, qui soudain te fait un clin d'œil." Les adolescents de plus de quatorze ans qui ont participé au projet Kontakthof, en 2008, eux, ne connaissaient rien d'elle. Et ce qu'ils en retiennent, c'est son regard, toujours attentif, sa parole sincère parfois un peu dure, sa simplicité, et sa tendresse aussi. chercher le geste juste et l'attitude ad hoc. Il aura fallu concéder à lâcher prise, à se dévoiler à soi-même et devant les autres, à se laisser emporter par le mouvement, à s'approprier une histoire, un langage. Comment faire sortir un rire sardonique de ses tripes sans pour autant entrer dans l'hystérie grossière ? Comment feindre la séduction sans passer pour une lolita ?

chercher le geste juste et l'attitude ad hoc. Il aura fallu concéder à lâcher prise, à se dévoiler à soi-même et devant les autres, à se laisser emporter par le mouvement, à s'approprier une histoire, un langage. Comment faire sortir un rire sardonique de ses tripes sans pour autant entrer dans l'hystérie grossière ? Comment feindre la séduction sans passer pour une lolita ?  mais il ne faut pas y voir l'actualisation de ce que d'aucuns appelleraient les "grandes œuvres" du répertoire. C'était plutôt, pour Pina Bausch, des occasions de confronter le modèle mythique à notre quotidienneté et de s'interroger sur des thèmes chers à la chorégraphe : l'amour, la violence, la féminité. Nulle leçon à donner ou grandes causes à défendre ; juste une petite pointe d'ironie piquée sur notre routine.

mais il ne faut pas y voir l'actualisation de ce que d'aucuns appelleraient les "grandes œuvres" du répertoire. C'était plutôt, pour Pina Bausch, des occasions de confronter le modèle mythique à notre quotidienneté et de s'interroger sur des thèmes chers à la chorégraphe : l'amour, la violence, la féminité. Nulle leçon à donner ou grandes causes à défendre ; juste une petite pointe d'ironie piquée sur notre routine. Pina Bausch, lui, croise celui de Kurt Jooss dont elle est l'assistante à Essen et dans l'école duquel elle fait l'apprentissage de la scène de façon pluridisciplinaire : danse, bien sûr, mais aussi musique, théâtre, mime et scénographie. De l'expérience américaine qui suit dans la prestigieuse Julliard School de New York, elle retient tout l'apport de la modern dance : sa technique épurée et son ancrage dans le divertissement. Mais à son retour en Allemagne, en 1962, la danseuse ne ressert pas les styles indéniablement marquants de José Limon, Antony Tudor ou Paul Taylor dont elle a pourtant été la soliste. Un seul mot d'ordre : mener plus loin l'émancipation vis-à-vis des règles admises, franchir les frontières de la convention, rompre avec les codes esthétiques du politiquement correct. Le Tanztheater n'hésite pas à détruire l'illusion scénique en dévoilant au public la genèse de ses pièces. Ce qui est raconté là, c'est l'histoire du geste. L'attention n'est plus portée sur le progrès technique mais sur l'expression humaine. Bausch créé ainsi une esthétique de l'inclassable, hors des catégories génériques usées. Comme le rappelle un des adolescents du film, plus de danse masculine ou féminine, fi des notions hiérarchiques de rôle ou de personnage. Danse et théâtre se confondent. On joue à danser aussi bien que l'on danse le geste et la parole. Fortes de la distanciation brechtienne, ses pièces cherchent toujours à puiser au plus profond du vécu intime des danseurs non pour émouvoir le spectateur, mais pour le faire réfléchir.

Pina Bausch, lui, croise celui de Kurt Jooss dont elle est l'assistante à Essen et dans l'école duquel elle fait l'apprentissage de la scène de façon pluridisciplinaire : danse, bien sûr, mais aussi musique, théâtre, mime et scénographie. De l'expérience américaine qui suit dans la prestigieuse Julliard School de New York, elle retient tout l'apport de la modern dance : sa technique épurée et son ancrage dans le divertissement. Mais à son retour en Allemagne, en 1962, la danseuse ne ressert pas les styles indéniablement marquants de José Limon, Antony Tudor ou Paul Taylor dont elle a pourtant été la soliste. Un seul mot d'ordre : mener plus loin l'émancipation vis-à-vis des règles admises, franchir les frontières de la convention, rompre avec les codes esthétiques du politiquement correct. Le Tanztheater n'hésite pas à détruire l'illusion scénique en dévoilant au public la genèse de ses pièces. Ce qui est raconté là, c'est l'histoire du geste. L'attention n'est plus portée sur le progrès technique mais sur l'expression humaine. Bausch créé ainsi une esthétique de l'inclassable, hors des catégories génériques usées. Comme le rappelle un des adolescents du film, plus de danse masculine ou féminine, fi des notions hiérarchiques de rôle ou de personnage. Danse et théâtre se confondent. On joue à danser aussi bien que l'on danse le geste et la parole. Fortes de la distanciation brechtienne, ses pièces cherchent toujours à puiser au plus profond du vécu intime des danseurs non pour émouvoir le spectateur, mais pour le faire réfléchir.