Les femmes à l'oeuvre

Les femmes à l'oeuvre

En 1897, Marguerite Durand (1864-1936), jeune star de la Comédie-Française convertie au militantisme, fonde un journal exclusivement rédigé et administré par des femmes : La Fronde, qui a pour vocation à démontrer la capacité politique et professionnelle de la gent féminine. S'il s'inscrit dans un courant protestataire de la première heure qui manifeste pour l'ouverture du droit de vote au deuxième sexe, il se présente pourtant comme un journal féminin et non féministe : ses articles n'ont pas besoin d'être de virulents pamphlets quand leur existence même en dit déjà long. Féminin et féminisme sont ainsi deux notions parentes, proches ou éloignées, liées bon gré mal gré dans un sort commun par une lignée de femmes aux moyens d'expressions divers et à l'aspiration unique. La série de portraits et photographies rassemblés par la bibliothèque Marguerite Durand retrace cent cinquante ans de leurs parcours, jusqu'au 13 mars à la Galerie des bibliothèques.

Juchée sur un tabouret de café, accoudée au zinc, apparemment peu soucieuse de l'image qu'elle offre à l'objectif, l'aviatrice Hélène Boucher mord à pleines dents dans un épais jambon-beurre. Les miettes lui pleuvent sur les genoux. Et-ce l'heure de la pause entre deux vols ? La jeune femme n'a pas ôté le bonnet à binocles ni le manteau qu'elle porte à bord de son appareil. Hélène Boucher (1908-1934) est l'une des "Premières", ces sportives, artistes ou scientifiques qui se sont attaquées en pionnières à des domaines jusque-là réservés par tradition et par inertie à la stricte gent masculine. Leurs entreprises y ont souvent rencontré des succès remarquables : la jeune aviatrice morte à 26 ans d'un accident de vol a ainsi décroché plusieurs records mondiaux de vitesse. Plus loin, la joueuse de tennis Suzanne Lenglen ( 1899-1938) pose en sépia sur un coin de terre battue, en jupe blanche plissée et corsage ample, les cheveux retenus par son éternel bandeau, la lourde raquette vintage à bout de bras, plus hésitante que souriante. Avec six victoires à Wimbledon et trois médailles olympiques, "la Divine" est la première star internationale du tennis féminin, mais aussi la promotrice de la jupe (relativement) courte sur le terrain. Ailleurs encore, Marie Curie (1867-1934), prix Nobel de physique et de chimie, pose en clair-obscur au soir de sa vie, son visage auréolé d'une pâle couronne de cheveux. Le succès éclatant de ces femmes était-il la seule façon d'attirer l’attention et de forcer une vision plus large de la féminité ? Il a fallu bien du talent et de la ténacité pour briser les "plafonds de verre", selon l'expression forgée aux Etats-Unis dans les années 1970 pour désigner les barrières interdisant l'accès de certaines personnes, femmes ou minorités, à des positions supérieures.

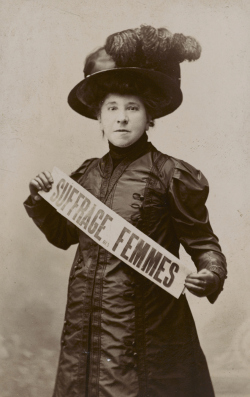

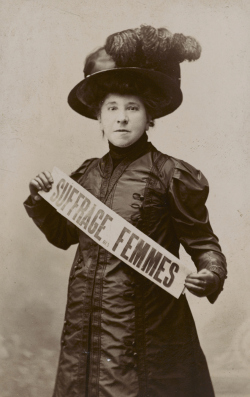

Quelques têtes particulières pour quelques bastions masculins isolés, donc. Et à côté de cela, les luttes pour les droits politiques et sociaux, qui doivent leurs victoires à des organisations plus vastes. Sur les murs vert sombre de la Galerie des bibliothèque, deux clichés grandeurs natures : le premier montre un cortège de femmes de la Belle Epoque en route pour déposer un bouquet aux pieds de la statue du philosophe Condorcet, auteur d'un

Essai sur l'admission des femmes au droit de cité. Y figurent Marguerite Durand, la journaliste frondeuse Séverine, les représentantes de l'Union Française pour le Suffrage des Femmes et, en invité

d'honneur au centre, le président de la Ligue des Electeurs pour le Suffrage des Femmes. Pris de face, le défilé brûle de détermination. Les femmes se tiennent en rang serré, les visages souriants ou défiants, toutes très élegamment vêtues de longues robes noirs plissées et de chapeaux à plumes. L'allure générale hésite entre la fureur d'un rouleau compresseur et la distinction d'un salon de thé, ce qui tranche avec le second cliché, où est capturée une scène de la grande manifestation de 1979 organisée par le Mouvement de Libération de la Femme (MLF) pour la reconduction du droit à l'avortement - la loi Veil, voté en 1975 pour cinq ans. Cinquante mille participantes occupent une pelouse de Paris. La plupart sont assises en petits groupes serrés. Les porteuses de banderoles ("

Pape, fiche-nous la paix !") sont restées debout. En jean et t-shirt, les cheveux courts ou lâchés, elles fument des cigarettes. Aucune ne regarde dans la même direction ; il semble qu'il ne se passe rien d'autre qu'une attente étrangement désunie. Est-ce la préfiguration du féminisme contemporain, des années 1980 à nos jours, qui voit se taire les tambours battants au profit de dialogues au cas par cas ? Ou le visage d'une fatigue au terme d'une journée de lutte mal comprise par les contemporains ?

Lorsque les compagnes de Marguerite Durand, les suffragettes de la Belle Epoque, réclament le droit de vote pour les femmes, elles demandent un progrès bien simple et clairement identifié : l'intégration de la démocratie, au sens où Tocqueville l'entend, c'est-à-dire la reconnaissance dans l'autre d’un être sembable à soi. Obtenir des gouvernements de l'époque, encore intégralement masculins, que la moitié féminine de la population puisse accéder au suffrage nécessite donc de leur faire voir en leurs compagnes des égales. Le pas à franchir est grand, mais le but unique et identifiable par les hommes de loi. Les sujets de la maternité et du planning familial sont autrement plus complexes, et nécessitent des mouvements d'autant plus bruyants qu'ils renvoient à des réalités peut-être plus difficiles à concevoir "dans sa chair" par un parlementaire. Ce sont, en outre, des réclamations éminemment privées. Entre les deux grandes photographies, les progrès accomplis en France sont conséquents. La loi Camille Sée autorise l'enseignement secondaire des filles en 1880, le droit à la libre disposition du salaire est obtenu en 1907, le principe d'égalité des sexes et le droit de vote sont inscrits dans la constitution de 1946, et la loi Neuwirth autorise la contraception en 1967. Sans y toucher, sans y répondre, par une simple scénographie chronologique qui débouche sur un grand espace vide, l'exposition pose cependant la question du travail qu'il reste à accomplir : les filles en rose de "Ni pute, ni soumises" portent la dernière banderole du parcours.

Peut-on tirer le portrait d'une féministe-type ? Non. Il ne peut y avoir d'archétype, puisque le féminisme n'est pas un métier, ni une confession ou une vocation ; c'est un combat. Ces femmes sont d'abord des artistes, des cerveaux, des individus poussés par un désir qui ont eu besoin, pour trouver satisfaction, de libertés que la société ne leur accordait pas. En cela, elles sont toutes différentes. Chacune a rejoint la cause universelle de l'émancipation des femmes pour des motifs personnels et parfois sans le vouloir… ou sans le savoir, puisque l'amalgame entre "célébrité féminine" et "combattante féministe" est fréquent. Pourtant, puisqu'il s'agit d'une exposition de photographies, les deux cents portraits alignés dans la galerie invitent à détailler les apparences, à noter les similitudes. La tenue véhicule des messages. Pour Marguerite Durand, "

l'élégance est un devoir que la femme doit s'imposer, ne serait-ce que pour enlever aux hommes superficiels cet argument que le féminisme est l'ennemi du goût et de la grâce féminine". L'ancienne ministre Simone Veil et son strict chignon noir ne semblent pas vouloir la contredire.

Certaines arborent pourtant le costume masculin : la peintre animalière Rosa Bonheur (1822-1899) pose en veste à brandebourg et culotte de velours, tandis que l'exploratrice Jane Dieulafoy (1851-1926), pourtant élevée au couvent, se coupe les cheveux très courts et jette sur un cul de chaise ses longues jambes en pantalon. Et se dit antiféministe. Deux femmes de lettres contemporaines et amies, la française Adrienne Monnier et l'américaine Sylvia Beach, fondatrices respectives des librairies La Maison des Amis des Livres et Shakespeare & Company, à Odéon dans les années 1920, se révèlent parfaitement dissemblables : quand la première s'en tient aux strictes robes noires boutonnées très hauts, la seconde s'enrobe de grosses chemises de tweed… et fume. Le mégot brûle entre ses doigts, l'air de rien. Comme entre ceux d'une Frida Kahlo superbe de raffinement mexicain devant sa maison de San Francisco, ou ceux d'une Marguerite Duras rieuse à sa table de travail. Les participantes de la Foire aux Femmes de Vincennes, lancée par le MLF en 1970 pour obtenir le droit à l’avortement, se serrent, visiblement sans soutien-gorge, autour d'une Simone de Beauvoir en chemise lâche. Et plus loin, voici la blonde Sagan, nonchalement assise sur les marches du palais de justice, après comparution pour accident de voiture, qui se sirote une bière… Les attributs, les poses traditionnellement masculins traduisent les relations ambiguës que chacune entretien avec le féminisme. A coups d'accessoires ou d'oeuvres d’art, ces femmes inventent leurs messages revendicatoires sans se défaire dans une copie de masculinité.

Reste enfin la foule des femmes

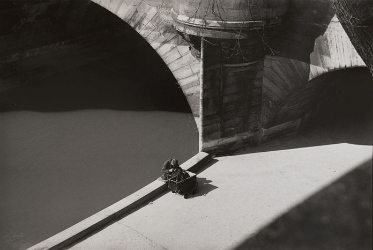

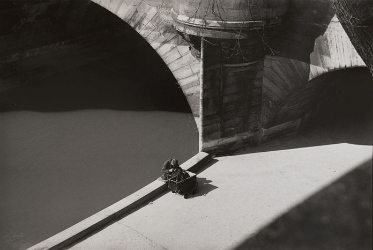

ordinaires, anonymes, dont le quotidien participe à l'histoire des femmes, et non du féminisme. La photographe Janine Niépce (1921-2007) a suivi leur évolution pendant un demi-siècle. Leur vie n'attend pas toujours la législation pour s'émanciper : ici, souriante sous ses boucles relevées, une marchande des quatre-saisons tient un lourd chariot le long du boulevard Raspail des années 1950 ; ailleurs, une vieille gouvernante anglaise s'accorde une pause derrière la fenêtre d'un salon charentais. Ce sont cependant bien les changements de mentalité obtenus qui permettent à quelques jeunes filles d'ajuster leur uniforme de polytechnicienne, le 14 juillet 1970, en attendant de défiler sur les Champs-Elysées. Ou à cette ingénieure en bâtiment de continuer à travailler sur un chantier malgré son ventre rond, sous le regard surpris des ouvriers masculins. Ou encore à cette paysanne en salopette de conduire une énorme moissonneuse-batteuse à travers son champ. Car c'est ce vers quoi semble converger toutes ces images : montrer la femme à l'oeuvre, devant ou derrière l'objectif. Une partie de l'exposition est ainsi réservée au travail de femmes photographes : un nu de dos d'Yvonne Chevallier (une membre du Groupe des XV, auquel appartenaient aussi Robert Doisneau et Willy Ronis), une silhouette d'homme disparaissant dans le brouillard de Sabine Weiss, ou encore un clochard lointain, minuscule, recroquevillé, solitaire, capturé en plongé sous un pont de Paris. Il ne s'agit cependant pas de faire croire à l'existence d'un "oeil féminin" en photographie. Simplement de montrer le travail de celles qui, comme Sarah Bernhardt ou Hélène Boucher, ont écrit l'histoire des femmes.

Les femmes à l'oeuvre

Les femmes à l'oeuvre d'honneur au centre, le président de la Ligue des Electeurs pour le Suffrage des Femmes. Pris de face, le défilé brûle de détermination. Les femmes se tiennent en rang serré, les visages souriants ou défiants, toutes très élegamment vêtues de longues robes noirs plissées et de chapeaux à plumes. L'allure générale hésite entre la fureur d'un rouleau compresseur et la distinction d'un salon de thé, ce qui tranche avec le second cliché, où est capturée une scène de la grande manifestation de 1979 organisée par le Mouvement de Libération de la Femme (MLF) pour la reconduction du droit à l'avortement - la loi Veil, voté en 1975 pour cinq ans. Cinquante mille participantes occupent une pelouse de Paris. La plupart sont assises en petits groupes serrés. Les porteuses de banderoles ("Pape, fiche-nous la paix !") sont restées debout. En jean et t-shirt, les cheveux courts ou lâchés, elles fument des cigarettes. Aucune ne regarde dans la même direction ; il semble qu'il ne se passe rien d'autre qu'une attente étrangement désunie. Est-ce la préfiguration du féminisme contemporain, des années 1980 à nos jours, qui voit se taire les tambours battants au profit de dialogues au cas par cas ? Ou le visage d'une fatigue au terme d'une journée de lutte mal comprise par les contemporains ?

d'honneur au centre, le président de la Ligue des Electeurs pour le Suffrage des Femmes. Pris de face, le défilé brûle de détermination. Les femmes se tiennent en rang serré, les visages souriants ou défiants, toutes très élegamment vêtues de longues robes noirs plissées et de chapeaux à plumes. L'allure générale hésite entre la fureur d'un rouleau compresseur et la distinction d'un salon de thé, ce qui tranche avec le second cliché, où est capturée une scène de la grande manifestation de 1979 organisée par le Mouvement de Libération de la Femme (MLF) pour la reconduction du droit à l'avortement - la loi Veil, voté en 1975 pour cinq ans. Cinquante mille participantes occupent une pelouse de Paris. La plupart sont assises en petits groupes serrés. Les porteuses de banderoles ("Pape, fiche-nous la paix !") sont restées debout. En jean et t-shirt, les cheveux courts ou lâchés, elles fument des cigarettes. Aucune ne regarde dans la même direction ; il semble qu'il ne se passe rien d'autre qu'une attente étrangement désunie. Est-ce la préfiguration du féminisme contemporain, des années 1980 à nos jours, qui voit se taire les tambours battants au profit de dialogues au cas par cas ? Ou le visage d'une fatigue au terme d'une journée de lutte mal comprise par les contemporains ? Peut-on tirer le portrait d'une féministe-type ? Non. Il ne peut y avoir d'archétype, puisque le féminisme n'est pas un métier, ni une confession ou une vocation ; c'est un combat. Ces femmes sont d'abord des artistes, des cerveaux, des individus poussés par un désir qui ont eu besoin, pour trouver satisfaction, de libertés que la société ne leur accordait pas. En cela, elles sont toutes différentes. Chacune a rejoint la cause universelle de l'émancipation des femmes pour des motifs personnels et parfois sans le vouloir… ou sans le savoir, puisque l'amalgame entre "célébrité féminine" et "combattante féministe" est fréquent. Pourtant, puisqu'il s'agit d'une exposition de photographies, les deux cents portraits alignés dans la galerie invitent à détailler les apparences, à noter les similitudes. La tenue véhicule des messages. Pour Marguerite Durand, "l'élégance est un devoir que la femme doit s'imposer, ne serait-ce que pour enlever aux hommes superficiels cet argument que le féminisme est l'ennemi du goût et de la grâce féminine". L'ancienne ministre Simone Veil et son strict chignon noir ne semblent pas vouloir la contredire.

Peut-on tirer le portrait d'une féministe-type ? Non. Il ne peut y avoir d'archétype, puisque le féminisme n'est pas un métier, ni une confession ou une vocation ; c'est un combat. Ces femmes sont d'abord des artistes, des cerveaux, des individus poussés par un désir qui ont eu besoin, pour trouver satisfaction, de libertés que la société ne leur accordait pas. En cela, elles sont toutes différentes. Chacune a rejoint la cause universelle de l'émancipation des femmes pour des motifs personnels et parfois sans le vouloir… ou sans le savoir, puisque l'amalgame entre "célébrité féminine" et "combattante féministe" est fréquent. Pourtant, puisqu'il s'agit d'une exposition de photographies, les deux cents portraits alignés dans la galerie invitent à détailler les apparences, à noter les similitudes. La tenue véhicule des messages. Pour Marguerite Durand, "l'élégance est un devoir que la femme doit s'imposer, ne serait-ce que pour enlever aux hommes superficiels cet argument que le féminisme est l'ennemi du goût et de la grâce féminine". L'ancienne ministre Simone Veil et son strict chignon noir ne semblent pas vouloir la contredire.  ordinaires, anonymes, dont le quotidien participe à l'histoire des femmes, et non du féminisme. La photographe Janine Niépce (1921-2007) a suivi leur évolution pendant un demi-siècle. Leur vie n'attend pas toujours la législation pour s'émanciper : ici, souriante sous ses boucles relevées, une marchande des quatre-saisons tient un lourd chariot le long du boulevard Raspail des années 1950 ; ailleurs, une vieille gouvernante anglaise s'accorde une pause derrière la fenêtre d'un salon charentais. Ce sont cependant bien les changements de mentalité obtenus qui permettent à quelques jeunes filles d'ajuster leur uniforme de polytechnicienne, le 14 juillet 1970, en attendant de défiler sur les Champs-Elysées. Ou à cette ingénieure en bâtiment de continuer à travailler sur un chantier malgré son ventre rond, sous le regard surpris des ouvriers masculins. Ou encore à cette paysanne en salopette de conduire une énorme moissonneuse-batteuse à travers son champ. Car c'est ce vers quoi semble converger toutes ces images : montrer la femme à l'oeuvre, devant ou derrière l'objectif. Une partie de l'exposition est ainsi réservée au travail de femmes photographes : un nu de dos d'Yvonne Chevallier (une membre du Groupe des XV, auquel appartenaient aussi Robert Doisneau et Willy Ronis), une silhouette d'homme disparaissant dans le brouillard de Sabine Weiss, ou encore un clochard lointain, minuscule, recroquevillé, solitaire, capturé en plongé sous un pont de Paris. Il ne s'agit cependant pas de faire croire à l'existence d'un "oeil féminin" en photographie. Simplement de montrer le travail de celles qui, comme Sarah Bernhardt ou Hélène Boucher, ont écrit l'histoire des femmes.

ordinaires, anonymes, dont le quotidien participe à l'histoire des femmes, et non du féminisme. La photographe Janine Niépce (1921-2007) a suivi leur évolution pendant un demi-siècle. Leur vie n'attend pas toujours la législation pour s'émanciper : ici, souriante sous ses boucles relevées, une marchande des quatre-saisons tient un lourd chariot le long du boulevard Raspail des années 1950 ; ailleurs, une vieille gouvernante anglaise s'accorde une pause derrière la fenêtre d'un salon charentais. Ce sont cependant bien les changements de mentalité obtenus qui permettent à quelques jeunes filles d'ajuster leur uniforme de polytechnicienne, le 14 juillet 1970, en attendant de défiler sur les Champs-Elysées. Ou à cette ingénieure en bâtiment de continuer à travailler sur un chantier malgré son ventre rond, sous le regard surpris des ouvriers masculins. Ou encore à cette paysanne en salopette de conduire une énorme moissonneuse-batteuse à travers son champ. Car c'est ce vers quoi semble converger toutes ces images : montrer la femme à l'oeuvre, devant ou derrière l'objectif. Une partie de l'exposition est ainsi réservée au travail de femmes photographes : un nu de dos d'Yvonne Chevallier (une membre du Groupe des XV, auquel appartenaient aussi Robert Doisneau et Willy Ronis), une silhouette d'homme disparaissant dans le brouillard de Sabine Weiss, ou encore un clochard lointain, minuscule, recroquevillé, solitaire, capturé en plongé sous un pont de Paris. Il ne s'agit cependant pas de faire croire à l'existence d'un "oeil féminin" en photographie. Simplement de montrer le travail de celles qui, comme Sarah Bernhardt ou Hélène Boucher, ont écrit l'histoire des femmes.