Victor Hugo, le mythe par l'image

Victor Hugo, le mythe par l'image

L'exil marque une étape déterminante dans la vie et l'œuvre romanesque, théâtrale et poétique de Victor Hugo (1802-1885). Mais c'est aussi à cette époque que l'écrivain découvre la photographie, art naissant de la seconde moitié du XIXe siècle. La Maison dédiée à l'écrivain, à Paris, continue d'exposer le fonds photographique du musée, et présente une collection de portraits de famille jusqu'au 31 janvier.

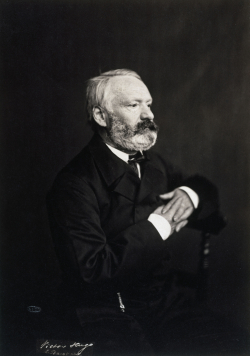

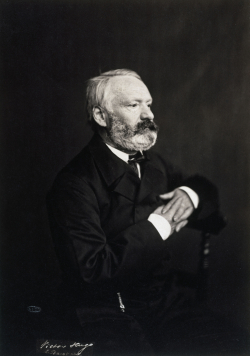

Du visage de Victor Hugo, c'est souvent cette pose face à l'objectif, la main droite tenant sa barbe blanche, l'autre dans la poche, qui revient. Ou alors, plus tard, cet autre instantané de l'écrivain, de profil, mort depuis quelques heures, sous une couverture, contribuant à mythifier l'auteur des Misérables, Hernani et La légende des siècles. Si Portrait d'une collection / collection de portraits impressionne par la multitude d'images qui se déploient sur les murs rouges de la maison consacrée au poète, dramaturge et romancier - quelque deux cents portraits, albums, correspondances et documents y sont présentés -, l'exposition illustre surtout le rôle de la photographie dans l'œuvre et la vie de Victor Hugo, tout autant que celui de l'écrivain dans l'histoire et l'évolution de cet art, encore à ses balbutiements. La présentation de la collection oscille ainsi entre le souci de retracer un panorama de l'histoire de la photographie et la volonté de témoigner de l'exploitation de ce médium par l'auteur des Contemplations, sans jamais dériver vers un technicisme abscons, montrant davantage comment Hugo a contribué à en élargir le spectre.

Retraçant trois grandes époques - de l'exil à Jersey (1852-1855), puis à Guernesey (1855-1870), pour terminer sur le retour à Paris, où Hugo meurt en 1885 -, les photographies réunies sont signées Edmond Bacot, Etienne Carjat, Félix Nadar, en passant par Margaret Cameron, ou encore Gustave Le Gray. Et, en filigrane, l'exposition retrace l'historique des différentes techniques de photographie naissante : la technique du papier salé, le stéréoscopique et le daguerréotype sont appréhendé s et mis en perspective à travers l'usage que le "clan Hugo" a pu en avoir. L'originalité de la démarche hugolienne est surtout perceptible par l'approche éditoriale de la photographie. Si, au début des années 1850, celle-ci a encore essentiellement une visée scientifique, documentaire, le poète s'intéresse à l'édition photographique tout à la fois comme un témoin de son engagement politique, mais aussi comme un médium qui rende compte de son exil.

s et mis en perspective à travers l'usage que le "clan Hugo" a pu en avoir. L'originalité de la démarche hugolienne est surtout perceptible par l'approche éditoriale de la photographie. Si, au début des années 1850, celle-ci a encore essentiellement une visée scientifique, documentaire, le poète s'intéresse à l'édition photographique tout à la fois comme un témoin de son engagement politique, mais aussi comme un médium qui rende compte de son exil.

C'est lorsqu'il est proscrit que Victor Hugo perçoit rapidement comment la photographie, plus que tout autre art, peut témoigner de son combat politique, humain et historique. Il est l'un des premiers à comprendre le rôle et l'enjeu des portraits sur papier, permettant d'immortaliser la légende. Mais l'ensemble des instantanés et documents présentés à la Maison Victor Hugo constitue aussi un témoignage unique sur l'écrivain et son entourage. Des photographies de Charles Hugo, François-Victor Hugo ou encore Auguste Vacquerie témoignent de l'implication et l'intérêt de tout le clan familial pour la technique photographique. La vie du poète en exil est cristallisée dans sa dimension politique, mais aussi personnelle et familiale. Sont ainsi exposés des épreuves de l'album des proscrits, d'autres sur papier salé présentant le poète, romancier et dramaturge sur un rocher ; un portrait d'Adèle Hugo lisant les Châtiments à la porte de la serre de Marine Terrace ; ou encore un impressionnant photocollage qui accompagnait le visiteur dans la montée de l'escalier de Hauteville House, la maison qu'Hugo habitait à Guernesey, avec, sur papier aquarellé enrichi de dessins, d'enluminures et d'inscriptions, un portrait de Victor Hugo entouré de dix autres clichés de ses proches.

De retour à Paris, l'écrivain n'abandonne pas la photographie. Témoin, la dernière salle d'exposition, consacrée à cette époque qui marque le sommet de sa gloire, mais aussi le moment où ses œuvres dramaturgiques sont à nouveau jouées dans les théâtres parisiens. Les objectifs immortalisent ainsi les comédiens Sarah Bernhardt et Mounet-Sully dans Ruy Blas, ou encore Frédérick Lemaître et Régnier. La présentation des clichés et différents documents est par moment entrecoupée de propos échangés à cette époque entre Hugo et ses contemporains, témoignant de la réflexion artistique qui accompagne désormais la démarche photographique. Nadar affirme ainsi : "Ce qui ne s'apprend pas, je vais vous le dire, c'est le sentiment de la lumière... Ce qui s'apprend encore beaucoup moins, c'est l'intelligence morale de votre sujet, c'est le côté psychologique dans la photographie, le mot ne me semble pas trop ambitieux." Cette mise en perspective des problématiques artistiques, historiques et politiques qui ont lié Victor Hugo et la photographie tout au long de l'exposition expliquent sans doute, mieux que tout exposé théorique, pourquoi André Breton, fasciné par l'art photographique permettant de débusquer le merveilleux dans le quotidien, qualifiera Hugo, pourtant traditionnellement présenté comme le chef de file du romantisme, de "précurseur du surréalisme".

dramaturgiques sont à nouveau jouées dans les théâtres parisiens. Les objectifs immortalisent ainsi les comédiens Sarah Bernhardt et Mounet-Sully dans Ruy Blas, ou encore Frédérick Lemaître et Régnier. La présentation des clichés et différents documents est par moment entrecoupée de propos échangés à cette époque entre Hugo et ses contemporains, témoignant de la réflexion artistique qui accompagne désormais la démarche photographique. Nadar affirme ainsi : "Ce qui ne s'apprend pas, je vais vous le dire, c'est le sentiment de la lumière... Ce qui s'apprend encore beaucoup moins, c'est l'intelligence morale de votre sujet, c'est le côté psychologique dans la photographie, le mot ne me semble pas trop ambitieux." Cette mise en perspective des problématiques artistiques, historiques et politiques qui ont lié Victor Hugo et la photographie tout au long de l'exposition expliquent sans doute, mieux que tout exposé théorique, pourquoi André Breton, fasciné par l'art photographique permettant de débusquer le merveilleux dans le quotidien, qualifiera Hugo, pourtant traditionnellement présenté comme le chef de file du romantisme, de "précurseur du surréalisme".

Delphine Aubin

Le 06/01/10

Portrait d'une collection / une collection de portraits, jusqu'au 31 janvier

Maison de Victor Hugo

6 Place des Vosges

75004 Paris

Mar-dim : 10h-18h

Entrée libre

Rens. : 01 42 72 10 16

D'autres articles de la rubrique Instantanés

Crédits et légendes photos

Vignette sur la page d'accueil : Charles Hugo, Victor Hugo dans le rocher des Proscrits, 1853, inscriptions et empreintes de feuillages en papiers découpés « JERSEY-VICTOR HUGO », épreuve sur papier salé, négatif verre au collodion, album des Proscrits (p. 40, fol.47)© Charles Hugo / Maisons de Victor Hugo / Roger- Viollet

Photo 1 Edmond Bacot, Victor Hugo à Hauteville House, 1862, tirage sur papier albuminé © Edmond Bacot / Maisons de Victor Hugo / Roger- Viollet

Photo 2 Charles Hugo, Collage, 1855-1856, photocollage sur papier aquarellé et encré © F. Cochennec et P. Roux / Maisons de Victor Hugo / Roger-Viollet

Photo 3 Charles Hugo, Adèle Hugo II à l’ombrelle, 1853-1855, épreuve sur papier salé, négatif verre au collodion © Maisons de Victor Hugo / Roger-Viollet

Photo 4 Nadar, Victor Hugo sur son lit de mort, 22 mai 1885, épreuve sur papier albuminé © Nadar / Maisons de Victor Hugo / Roger-Viollet

Victor Hugo, le mythe par l'image

Victor Hugo, le mythe par l'image s et mis en perspective à travers l'usage que le "clan Hugo" a pu en avoir. L'originalité de la démarche hugolienne est surtout perceptible par l'approche éditoriale de la photographie. Si, au début des années 1850, celle-ci a encore essentiellement une visée scientifique, documentaire, le poète s'intéresse à l'édition photographique tout à la fois comme un témoin de son engagement politique, mais aussi comme un médium qui rende compte de son exil.

s et mis en perspective à travers l'usage que le "clan Hugo" a pu en avoir. L'originalité de la démarche hugolienne est surtout perceptible par l'approche éditoriale de la photographie. Si, au début des années 1850, celle-ci a encore essentiellement une visée scientifique, documentaire, le poète s'intéresse à l'édition photographique tout à la fois comme un témoin de son engagement politique, mais aussi comme un médium qui rende compte de son exil.  dramaturgiques sont à nouveau jouées dans les théâtres parisiens. Les objectifs immortalisent ainsi les comédiens Sarah Bernhardt et Mounet-Sully dans Ruy Blas, ou encore Frédérick Lemaître et Régnier. La présentation des clichés et différents documents est par moment entrecoupée de propos échangés à cette époque entre Hugo et ses contemporains, témoignant de la réflexion artistique qui accompagne désormais la démarche photographique. Nadar affirme ainsi : "Ce qui ne s'apprend pas, je vais vous le dire, c'est le sentiment de la lumière... Ce qui s'apprend encore beaucoup moins, c'est l'intelligence morale de votre sujet, c'est le côté psychologique dans la photographie, le mot ne me semble pas trop ambitieux." Cette mise en perspective des problématiques artistiques, historiques et politiques qui ont lié Victor Hugo et la photographie tout au long de l'exposition expliquent sans doute, mieux que tout exposé théorique, pourquoi André Breton, fasciné par l'art photographique permettant de débusquer le merveilleux dans le quotidien, qualifiera Hugo, pourtant traditionnellement présenté comme le chef de file du romantisme, de "précurseur du surréalisme".

dramaturgiques sont à nouveau jouées dans les théâtres parisiens. Les objectifs immortalisent ainsi les comédiens Sarah Bernhardt et Mounet-Sully dans Ruy Blas, ou encore Frédérick Lemaître et Régnier. La présentation des clichés et différents documents est par moment entrecoupée de propos échangés à cette époque entre Hugo et ses contemporains, témoignant de la réflexion artistique qui accompagne désormais la démarche photographique. Nadar affirme ainsi : "Ce qui ne s'apprend pas, je vais vous le dire, c'est le sentiment de la lumière... Ce qui s'apprend encore beaucoup moins, c'est l'intelligence morale de votre sujet, c'est le côté psychologique dans la photographie, le mot ne me semble pas trop ambitieux." Cette mise en perspective des problématiques artistiques, historiques et politiques qui ont lié Victor Hugo et la photographie tout au long de l'exposition expliquent sans doute, mieux que tout exposé théorique, pourquoi André Breton, fasciné par l'art photographique permettant de débusquer le merveilleux dans le quotidien, qualifiera Hugo, pourtant traditionnellement présenté comme le chef de file du romantisme, de "précurseur du surréalisme".