Denise Colomb à contre-courant

Denise Colomb à contre-courant

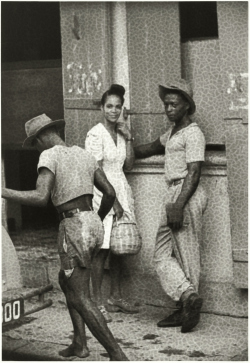

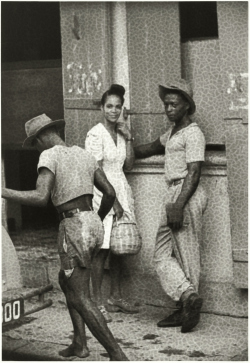

À l’Hôtel de Sully, le Musée du Jeu de paume présente les clichés que Denise Colomb (1902-2004) a réalisés entre 1948 et 1958, en Guadeloupe et Martinique. Derrière le regard faussement naïf, la réalité sociale et économique des Antilles : "On y chante et on y danse, mais la misère est là."

Le 1er janvier 2004, Denise Colomb, s'éteint à Paris à l'âge de 101 ans. Celle qui vient de traverser le XXe siècle avait pour projet, depuis quelques années, de faire éditer deux recueils de ses photographies des Antilles. Elle avait commencé le travail de sélection, parmi ses quelque 9000 négatifs et diapositives, avec Noël Bourcier, en charge de la donation de l'artiste à l'État depuis le début des années 1990. La pleine reconnaissance de son apport à la photographie d'après-guerre, Denise Colomb y accède à cette époque, lorsque le

Palais de Tokyo lui accorde une rétrospective en 1992. "

Son rêve, néanmoins, est d'éditer des ouvrages dans lesquels elle pourrait mêler clichés, notes de voyage, copies de contes antillais, écrits sur le climat, la végétation, l'histoire des Antilles et l'esclavage, le quotidien des insulaires, le recensement de tous les 'chars', ces bus qui transportent les gens de la campagne...", explique Noël Bourcier, commissaire de l'exposition

Denise Colomb aux Antilles, à l'Hôtel de Sully de Paris.

La "tentation ethnographique", intitulé de la première section de l'exposition, n'est donc jamais très loin. Même quand elle est invitée, en 1958, par la Compagnie Générale Transatlantique qui lui demande de promouvoir la beauté des îles tropicales et l'hospitalité des créoles (sic), Denise Colomb n'oublie pas la réalité économique et sociale des Antilles. De ce second séjour sur les Îles, elle dit qu'elle a été "

éblouie, charmée, par la couleur", et renonce donc partiellement au noir et blanc de son premier voyage, effectué dix ans auparavant. Mais la couleur ne saurait faire office de trompe-l'oeil : en arrière-plan, on aperçoit souvent la tôle des bidonvilles, et les culs nus des enfants.

Denise Colomb résume parfaitement le paradoxe apparent de la photographie du "réalisme poétique", incarnée par Robert Doisneau, Willy Ronis ou encore Édouard Boubat : montrer la réalité, souvent peu reluisante, mais sans misérabilisme. Pour l'exposition

Family man, Roland Barthes ne manque pas de critiquer le tableau empli de "

bons sentiments" dressé par la photographie humaniste. L'empathie dont fait preuve Denise Colomb, pour des lieux où les artistes antillais ont crié la révolte, peut donner l'impression que ses clichés sont édulcorés. Mais elle montre plus qu'elle ne dénonce, et assume l'optimisme de son époque. A la vision douceureuse et folklorique que la "

littérature de hamac", selon le mot de Suzanne Césaire, offre des Antilles, Denise Colomb préfère un regard soucieux de la juste distance. "

Elle n'est pas une plasticienne. En cela, elle rejoint le courant humaniste : sa pratique n'est pas 'savante', mais donne la primauté à l'émotion et l'humain, poursuit Noël Bourcier.

L'aspect formel et composé, Denise Colomb le réserve plutôt pour les portraits d'artistes, qu'elle a réalisés en grand nombre." Pour Antonin Artaud, Giacometti, Marc Chagall, Pablo Picasso, Juan Miro et bien d'autres, la photographe adapte son style au sujet. C'est ainsi qu'elle fait monter Max Ernst sur les toits de Paris, pour l’inscrire dans l’un de ses tableaux surréalistes.

Taxer son travail aux Antilles d' "

exotisme", c’est mal saisir l'acception entendue à l'époque. André Breton lui-même, qui publie

Martinique, charmeuse de serpents en 1947, ne réfute pas ce terme. "

Le décalage et le déplacement ravivent le regard, explique le commissaire.

Denise Colomb, de son côté, a un regard bienveillant : sa posture par rapport à l'Autre est sans équivoque. Il faut savoir lire les images : la misère est là. Elle ne veut pas l'évacuer, mais ne veut pas non plus la dramatiser." Elle regarde de la même façon ce "

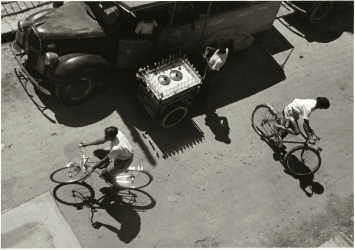

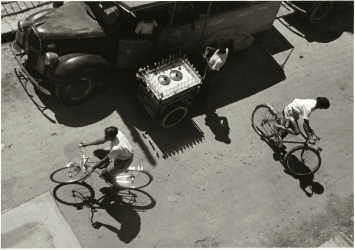

paradis absurdement raté", comme le nomme Aimé Césaire, que les badauds sur les quais de Seine ou les maraîchers des Halles de Paris, capture quelques instants volés, saisit le quotidien dans la beauté des gestes. Un baptême, des enfants qui jouent dans la rue, des villageois en vélos ou des femmes portant du riz sur leur tête se succèdent en impression noir et blanc. Le mouvement de deux jeunes filles en train de danser est décomposé en trois "

récréations". La décennie 1948-1958 est cruciale pour les Îles : la loi de départementalisation entre en vigueur, mettant fin à l’ère coloniale, et le centenaire de l’abolition de l’esclavage est fêté. C’est dans ce contex

te qu’Aimé Césaire a invité Denise Colomb à venir photographier les siens avec un Rolleiflex et un Leica. Peu importe que la photographe n’ait pas la mine acérée d’un compas dans l’œil, et ne découpe pas le champ comme un puzzle géométrique. L’intention de l’artiste – saisir au plus près la vie aux Antilles, sans regard condescendant ni a priori – compte tout autant que le résultat. Elle s’interroge, et ses questions rencontrent un écho étrange aujourd’hui, alors que la question de "l’identité française" fait débat : "

Où est la fraternité ? Pourquoi ne l'a-t-on jamais connue ? Précisément parce que la France n'a jamais compris le problème de l'identité." Ni innocence, ni insouciance, donc.

Et puis, un jour, un accident de laboratoire : des fissures blanches apparaissent en surimpression sur les clichés. Des "réticulations" que Denise Colomb prend en affection, choisissant de développer ainsi plusieurs pellicules en gardant ce voile d’opale. Les réticulations sont le résultat, au cours d'un traitement, d'une rétractation rapide de la gélatine sous l'effet de la température. Gorgée d'eau, la gélatine contenant des nitrates d'argent se fissure en formant un réseau aléatoire. Même si cette opération résulte d’un accident, son utilisation perpétuée n’a rien du hasard : ce grillage de brume rend les sujets aussi proches qu’inaccessibles, comme un épiderme que l’on pourrait toucher mais qui cache autre chose. "

Ce genre de geste plastique reste néanmoins isolé dans la carrière de Denise Colomb", poursuit le commissaire.

Si son œuvre s’en rapproche, le parcours atypique de la photographe ne permet pas de la qualifier de "photographe humaniste" au même titre qu’une Sabine Weiss qui travaillait, elle, pour l’

agence Rapho, équivalent humaniste de l’

agence de photo-reportage Magnum. En dehors des circuits de distribution, Denise Colomb expose peu. "

Il faut dire qu’elle a commencé tard : elle a découvert la photographie en 1935-37 en Indochine, et c’est quand elle a exposé ses clichés chez son frère

galeriste, Pierre Loeb, qu’Aimé Césaire a découvert son travail. Elle avait 45 ans, alors que les autres photographes de la même école tenaient leur objectif depuis déjà plusieurs années." L’accueil n’est pas non plus des plus chaleureux pour une bourgeoise, femme au foyer, épouse d’un riche ingénieur et mère de trois enfants qui se découvre, sur le tard, une passion pour les instantanés. Longtemps, la photographe reste à l'écart, peu ou pas considérée par ses pairs.

Entre son séjour en Indochine et celui à la Guadeloupe et à la Martinique, Denise Cahen, née Loeb, doit choisir un pseudonyme pour échapper à la Gestapo. Elle prend le nom du célèbre explorateur qui découvrit les Antilles, Colomb, sans savoir ce qu’il préfigure. C’est sous ce patronyme qu’elle expose ses clichés dans la galerie de son frère. "

J'aimerais que vous photographiez mon pays comme cela", lui confie Césaire en 1948, lançant sa première commande officielle, et l’engageant définitivement vers la photographie. Elle doit accompagner l’écrivain Michel Leiris, qui ne l’apprécie guère. À son arrivée sur l’île, il la présente lors d’un dîner en ces termes : "

Denise Colomb, qui vient se promener." Il ne sait pas encore à quel point il a tort.

Denise Colomb à contre-courant

Denise Colomb à contre-courant

te qu’Aimé Césaire a invité Denise Colomb à venir photographier les siens avec un Rolleiflex et un Leica. Peu importe que la photographe n’ait pas la mine acérée d’un compas dans l’œil, et ne découpe pas le champ comme un puzzle géométrique. L’intention de l’artiste – saisir au plus près la vie aux Antilles, sans regard condescendant ni a priori – compte tout autant que le résultat. Elle s’interroge, et ses questions rencontrent un écho étrange aujourd’hui, alors que la question de "l’identité française" fait débat : "Où est la fraternité ? Pourquoi ne l'a-t-on jamais connue ? Précisément parce que la France n'a jamais compris le problème de l'identité." Ni innocence, ni insouciance, donc.

te qu’Aimé Césaire a invité Denise Colomb à venir photographier les siens avec un Rolleiflex et un Leica. Peu importe que la photographe n’ait pas la mine acérée d’un compas dans l’œil, et ne découpe pas le champ comme un puzzle géométrique. L’intention de l’artiste – saisir au plus près la vie aux Antilles, sans regard condescendant ni a priori – compte tout autant que le résultat. Elle s’interroge, et ses questions rencontrent un écho étrange aujourd’hui, alors que la question de "l’identité française" fait débat : "Où est la fraternité ? Pourquoi ne l'a-t-on jamais connue ? Précisément parce que la France n'a jamais compris le problème de l'identité." Ni innocence, ni insouciance, donc. Entre son séjour en Indochine et celui à la Guadeloupe et à la Martinique, Denise Cahen, née Loeb, doit choisir un pseudonyme pour échapper à la Gestapo. Elle prend le nom du célèbre explorateur qui découvrit les Antilles, Colomb, sans savoir ce qu’il préfigure. C’est sous ce patronyme qu’elle expose ses clichés dans la galerie de son frère. "J'aimerais que vous photographiez mon pays comme cela", lui confie Césaire en 1948, lançant sa première commande officielle, et l’engageant définitivement vers la photographie. Elle doit accompagner l’écrivain Michel Leiris, qui ne l’apprécie guère. À son arrivée sur l’île, il la présente lors d’un dîner en ces termes : "Denise Colomb, qui vient se promener." Il ne sait pas encore à quel point il a tort.

Entre son séjour en Indochine et celui à la Guadeloupe et à la Martinique, Denise Cahen, née Loeb, doit choisir un pseudonyme pour échapper à la Gestapo. Elle prend le nom du célèbre explorateur qui découvrit les Antilles, Colomb, sans savoir ce qu’il préfigure. C’est sous ce patronyme qu’elle expose ses clichés dans la galerie de son frère. "J'aimerais que vous photographiez mon pays comme cela", lui confie Césaire en 1948, lançant sa première commande officielle, et l’engageant définitivement vers la photographie. Elle doit accompagner l’écrivain Michel Leiris, qui ne l’apprécie guère. À son arrivée sur l’île, il la présente lors d’un dîner en ces termes : "Denise Colomb, qui vient se promener." Il ne sait pas encore à quel point il a tort.