Fictions urbaines

"DisneyLand est un modèle parfait de tous les ordres de simulacres enchevêtrés", écrit Jean Baudrillard dans Simulacres et simulation (1981). Entre les parcs d'attraction et les mégalopoles vertigineuses qui fleurissent aux quatre coins du globe, la filiation est frappante. Après un siècle d'expansion urbaine sans limite, l'exposition Dreamlands au Centre Pompidou revient sur l'origine de la ville moderne - photographies, maquettes et vidéo-clips à l'appui. Manèges et projets urbanistiques se partagent la vedette dans la grande galerie du Centre Pompidou, jusqu'au 9 août.

Le complexe de loisir, "

utopie dégénérée" selon les mots du philosophe Louis Marin (1), représente-t-il l'essence de la ville contemporaine ? C'est la question que pose d'emblée l'exposition du Centre Pompidou, en s'ouvrant sur les images du parc d'attraction

Dreamlands construit en 1904 à New York, au centre de Coney Island. Le parc proposait à ses visiteurs une immersion totale dans un décor dépaysant et aux possibilités ludiques multiples, exploitées par Robert Arbuckle et Buster Keaton pour les péripéties comiques de

Fatty at Coney island (1917,

voir la vidéo). Dans ce microcosme d'un nouveau genre, des canaux vénitiens succèdent aux montagnes suisses. La foule s'y presse pour oublier, le temps d'un après-midi, les pesanteurs de Manhattan. Comme son concurrent Luna park, le lieu joint les attractions des foires traditionnelles à la mise en scène des expositions universelles. Par un effet rétroactif inattendu, les complexes de loisirs, au départ inspirés de ces mêmes expositions, deviennent très populaires, au point d'inspirer en retour ces dernières qui

doivent miser de plus en plus sur le spectaculaire des présentations pour attirer les visiteurs. La démarche pédagogique des premières expositions universelles a cédé le pas à la facilité des manèges.

Contrairement aux idées reçues, les jeux n'attirent pas seulement les classes populaires en manque de distraction : nombre d'artistes de l’avant-garde, et les surréalistes notamment, ne dédaignent jamais un tour de montagnes russes - André Breton et Paul Eluard se font photographier avec un plaisir visible derrière les décors de carton pâte à la fête foraine. "

La question est celle de la relation entre culture populaire, art du divertissement et culture savante", explique Didier Ottinger, Directeur adjoint du Musée national d'art moderne et co-commissaire de l'exposition (2). A travers le parc d'attraction, les artistes perçoivent l'opportunité de renverser les normes culturelles et de produire un art total, qui mobilise l'ensemble des sens. Comme une conséquence de sa "

déclaration des droits de l'imagination",

Salvador Dali (1904-1989) prend une part active au développement des attractions à thème, en construisant le bâtiment de Vénus à la Foire internationale de New York en 1939. Non sans détourner quelque peu le sens du projet initial, il fait entrer les visiteurs dans une crypte toute en rondeurs où des sirènes aux seins nus les attendent dans une mise en scène morbide.

Homo ludens

Témoins de l'intérêt que l'urbanisme d'avant-garde porte à la foire, ces maquettes et croquis de John Littlewood et Cédric Price qui conçoivent ensemble le Fun palace (1961-1970) où la culture doit se vivre sur un ton léger et amusant. Si le projet n'atteint pas le stade de la réalisation, il influence néanmoins Renzo Piano et Richard Rogers, les concepteurs du musée Beaubourg, lui aussi pensé comme espace d'interactions ludiques et, ironiquement, lieu d'accueil de l'exposition alors qu'il fut décrié à sa construction comme le simulacre par excellence, lieu d'une culture factice et purement spectaculaire. Les organisateurs en ont d'ailleurs

pleinement conscience, eux qui placent la maquette du Centre Pompidou parmi les études de projets fantasques du cabinet Archigram. Bientôt, les urbanistes imaginent étendre ces formes à l'échelle d'une ville entière. Dans les années 1960, le peintre Constant imagine une New Babylon pour la nouvelle espèce humaine qui se fait jour : l'Homo ludens. Plus sérieusement, si l'on peut dire, le parc Dreamlands serait à l'origine de Manhattan, suggère l'architecte Rem Koolhaas (3). L'exposition

alterne ainsi parcs à thèmes, villes réelles et projets utopiques, tissant un même fil entre tous les types de projets, privilégiant le spectaculaire, faisant profuser maquettes bariolées et vidéos futuristes.

Sur un mode onirique, Cao Fei imagine à partir du moteur

Second Life une metropolis numérique, entièrement construite d'éléments hétéroclites comme la statue de Lénine, un temple chinois ou une roue de vélo géante (

RMB city, 2008). Dans cet ensemble donc chaque élément est remarquable par son unicité autant que par ce qu'il participe d'un tout, il est impossible de se désolidariser : l'individu doit nécessairement s'intégrer dans le tissu des stimulations sensorielles qui compose la trame de l'existence urbaine. Des villes comme Las Vegas et Dubaï reposent précisément sur cette volonté d'immersion totale. Du shopping intensif dans les centres commerciaux climatisés de Dubaï aux machines à sous clignotantes de la cité américaine, le neo-individu est plongé en permanence dans un univers ludique. Ainsi l'avenue principale de Las Vegas est-elle constituée d'une multitude de panneaux néons et d'écrans plasma qui fonctionnent nuit et jour, empêchant les arrivants de voir autre chose que les invitations au jeu et au divertissement. Les hôtels-casino qui bordent le Strip représentent autant de mégastructures telles que les concevaient les architectes avant-gardistes du XXe : constructions complexes et auto-suffisantes qui rassemblent en leur sein tous les éléments d'une ville entière. On peut imaginer qu'il serait possible de passer toute une existence à l'intérieur de l'un de ces établissements, coupé de la vie extérieure.

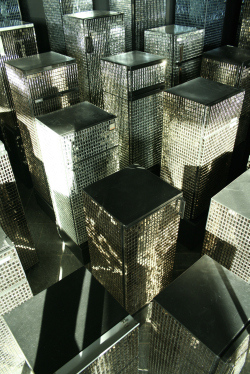

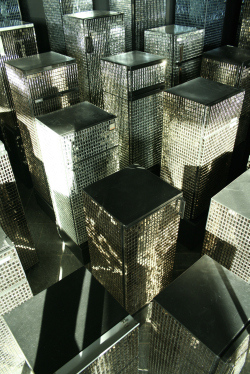

Devant un tel univers, le regard des artistes est ambivalent : attirance ou répulsion pour la ville contemporaine se disputent tout au long de l'exposition. Représentation de la névrose urbaine : sur une mer de cartons et d'emballages usagés, des grattes ciels font du sport en musique et se mettent au garde-à-vous sur fond des enregistrements du 11 septembre 2001 (Malachi Farrell,

Nothing can stop a new yorker, 2005-2010). A l'inverse, la beauté de la ville est célébrée sans conteste dans le travail de Kader Attia qui transfigure, à l'aide de peinture noire et de tesselles, des réfrigérateurs usagés en gratte-ciel miroitants (

untitled [skylines], 2007). De leur côté, les photographes, comme Philippe Chancel, sont

surtout attirés par les jeux de lumières de Las Vegas ou le gigantisme de Dubaï. Une attraction expliquée par Quentin Bajac, Conservateur au Musée national d'art moderne et co-commissaire de l'exposition : "

Tous affichent une volonté d'enregistrer et de documenter par la photographie les mutations du monde contemporain, l'explosion du tourisme, la surconsommation ou l'urbanisation à outrance. Mais c'est aussi dû au fait qu'il y a une véritable photogénie de ces endroits, qui sont extrêmement colorés, et qui assument pleinement leur artificialité". Le travail vidéo d'Olivier Barbieri (

site specific_las vegas_ 05, 2005) exprime avec force cette relation ambigüe qu'entretiennent les artistes avec ces univers à profusion. En jouant sur les focales et les échelles, il parvient à donner une image déréalisante de la ville : les voitures paraissent de petits jouets, les édifices géant ressemblent à des maquettes miniatures et le château fort de l'hôtel Excalibur semble fait de plastique.

Mégalopoles

Au centre de Dreamlands, aux côtés de Las Vegas et Dubaï, le quartier new-yorkais de Manhattan. Une figure récurrente dans les trois villes est l'hyper concentration : Las Vegas et Dubaï ne sont pas tant des villes - ce qui supposerait une identité architecturale et urbaniste un tant soit peu cohérente - mais plutôt des accumulations baroques de monuments disparates. On y retrouve des sphinx, des pyramides et des arcs de triomphe plus vrais que nature, juxtaposés sans se soucier de l'harmonie du lieu. C'est cet assemblage douteux qu'Alan de Souza reproduit dans le tableau qui illustre l'affiche de l'exposition (

The Goncourt Brother stand between Caesar and the Thief of Bagdad, 2003). Dans l'ouvrage précédemment cité, Jean Baudrillard parle d'un "

hyperréel", qu'il décrit de la manière suivante : "

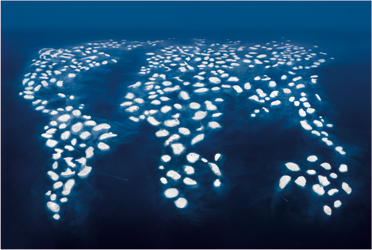

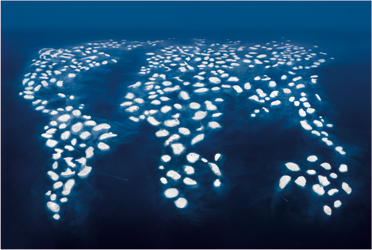

L'abstraction aujourd'hui est la génération par les modèles d'un réel sans origine ni réalité : hyperréel." De fait, une ville comme Las Vegas n'a pas d’histoire : elle est née de nulle part, et ne présente aucune de ses sédimentations laissées par les générations passées, sortes de strates historiques qui font la ville européenne. En un mot, elle sort du néant. Ville mirage au cœur du désert, Dubaï, elle aussi, n’est qu'un complexe de loisirs géant. Une vidéo hypnotique montre des milliers de mètres cubes de sable déversés en continu pour former les îles artificielles de The World, archipel construit en forme de planisphère. De façon générale, la relation entre l'idéalité de la ville parfaite et son an-historicité semble très forte. Les villes-simulacres se construisent principalement dans des pays qui, si l'on ne saurait dire qu'ils sont dépourvus d'histoire, ont cependant rompu avec leur logique historique. Ainsi de ses villages allemands reconstitués à Shangaï, anachronisme et aberration historique à grande échelle, où le sens est exclu au profit du seul spectacle. L'inauthenticité parfaite, en somme. Le grand format de Thomas Struth,

Las Vegas 1 (1999), l'illustre avec dérision : la grotte naturelle reconstituée peut-elle faire illusion quand l'horizon à l’arrière-plan est borné par un immeuble gigantesque ?

Dreamlands démonte ainsi, selon l'expression de Didier Ottinger, le mécanisme de colonisation du réel par l'imaginaire des parcs d’attractions qui entraîne un bouleversement du rapport traditionnel entre modèle et copie. Les villes vont au-delà du factice car elles abolissent l'authentique pour tomber dans un non-sens insondable. Les tours Eiffel de Las Vegas, Dubaï et Shenzen tirent leur valeur principale de leur relation de réplique à l'édifice parisien connu du monde entier. Cependant, la multiplication à l'identique, voire "en mieux" (plus grandes, plus imposantes, peut-être même vieillies grâce à des procédés artificiels), rend quelconque l'édifice d'origine. Par conséquent, les répliques perdent elles-mêmes leur valeur de copie : cercle imbécile de la reproduction.

Processus déjà analysé en 1939 par Walter Benjamin, dans

L'œuvre d'art à l'âge de sa reproduction technique, lorsqu'il situe la valeur d'une œuvre d'art par son unicité et son inscription dans une époque et un territoire précis. A mesure qu'elle est reproduite par les procédés industriels, l'œuvre originelle perd graduellement son "

aura". Quand le processus touche à sa fin, elle s'est vidée de toute signification.

Comme le parc d'attraction ou l'exposition universelle, l'essence de la ville contemporaine est la modélisation totale de l'espace. La littérature a presque toujours fait de la ville le lieu de l'utopie ou de la dystopie, lorsque celles-ci sont le produit d'une entreprise intentionnelle (ce qui n'est pas le cas, par exemple, de l'Eldorado dans

Candide) : l'espace urbain est celui qui se façonne à volonté. Nombreux sont les exemples historiques de tentatives pour le redessiner complètement, du début à la fin, à la manière d'un parc d’attraction. Ainsi le plan réalisé par Adolf Hitler et Albert Speer qui voulaient faire de Berlin la capitale-monument de l'Allemagne nazie. Mais parce qu'il ne tient aucunement compte du donné préexistant, de l'histoire de la ville qui en constitue l'âme, il plaque mécaniquement des schémas préconçus. N'est-ce pas ce qui menace une ville comme Dubaï ? Lorsque les grattes-ciels et les autoroutes auront colonisé le désert tout entier, que restera-t-il, sinon un décor artificiel et dépourvu d'identité ? Au milieu du XXe siècle, l'économiste Friedrich Hayek dénonçait la planification économique en montrant que celle-ci ne pouvait mener qu'à la dictature du tout sur l'individu : le comportement des miliers d'individus qui se meuvent à l'intérieur d'une société représente un nombre si grand de variables, qu'il est impossible de les contrôler par une seule autorité, sinon en les réduisant à des schèmes simplistes. Les architectes et les urbanistes auraient dû écouter la leçon qui multiplient les projets à planification intégrale, où tous les éléments de la vie présente et future des habitants sont pensés à l'avance. La démiurgie urbaine atteint des sommets aujourd'hui où la ville semble se construire sur elle-même, à partir d'elle-même, déconnectée qu'elle est du principe de réalité historique et culturelle.

De DisneyLand à DisneyWorld

Le monde enchanté de Mickey doit s'étendre à l'échelle du globe. Dans une vidéo digne d'un vieux classique de SF en technicolor, Walt Disney présente les maquettes du projet EPCOT (Experimental Prototype Community of Tomorrow), celui d'une ville expérimentale conçue pour les employés du parc Disney en Floride. Sur une surface double de celle de Manhattan, il s'agissait de construire une cité idéale ex nihilo. Tous les aspects de la vie des individus y sont planifiés, dans un univers entièrement fonctionnel au service de l'entreprise. Des architectes renommés de l'époque voient en Disneyland un laboratoire urbain, où s'expérimentent les technologies du futur, aussi bien en termes de transport (monorail) que d'organisation (plan radial, gestion des foules). Quand Jean Baudrillard, dans

Simulacres et simulation, écrit : "

L'imaginaire de Disneyland n'est ni vrai ni faux, c'est une machine de dissuasion mise en scène pour regénérer en contre-champ la fiction du réel", il exprime l'interpénétration des mondes du divertissement et de la réalité : Disneyland devient matière à penser pour les ingénieurs de la société et les villes se convertissent à l'architecture spectacle du parc d'attraction. La sympathie de Walt Disney pour le fascisme prend tout son sens avec ce projet d'"ingénierie sociale" : car ce qui l'intéresse autant que les innovations architecturales, c'est leurs effets sur le comportements des individus. Le projet EPCOT avortera - il devient un parc banal -, mais l'idée de Disney se réalise avec le village de Celebration, ville privée fondée en 1990. Conçue comme la cité parfaite, elle reproduit l'architecture et l'atmosphère de la ville américaine traditionnelle des années 30. Mais au prix d'un règlement intransigeant : les pelouses doivent être soigneusement entretenues sous peine d'amende et la Disney Company décide de la couleur des rideaux.

Une des représentations assurément les plus frappantes du monde clos de l'utopie urbaine est le dôme géant qui retient la vie de Jim Carrey dans

The Truman Show (Peter Weir, 1999) : tout y est organisé pour rendre sa vie intéressante, le climat lui-même est entièrement régulé et des équipes planifient chaque jour les péripéties qui vont animer son existence. A l'origine, le scénariste Andrew Niccol voulait dénoncer les dérives de la société-spectacle contemporaine. Mais ce qui est aussi intéressant est la relation du personnage joué par Jim Carrey avec son environnement. Tant qu'il demeure inconscient de la scénarisation de sa vie (qui reprend le

principe du story-telling), il est parfaitement heureux. Toutefois, lorsqu'il découvre la supercherie, il fait le choix d'une vie imprévisible, certes douloureuse mais authentique. C'est ce même dôme que l'on retrouve avec Tropical island à Berlin, bulle climatisée gigantesque où est reconstituée une forêt tropicale : mer, sable blanc, palmier, chants d’oiseaux (sur bande sonore), et cette fois-ci dans le monde réel. A l’inverse de Truman, les visiteurs choisissent cette vie factice, et en toute connaissance de cause.

Quel place, alors, pour l'homme dans ces non-lieux démesurés ? Dans la course au spectacle et au divertissement, il est peut-être le grand oublié de l'architecture du sensationnel. Il est étrangement absent de la vidéo réalisée par Berdaguer et Pejus, au titre prémonitoire de

Nocity (2005). L'extension des parcs d'attraction au monde entier n'est plus promesse de bonheur et d'épanouissement universel. Plus l'architecture se fait pour l'homme et pour le consommateur, plus, semble-t-il, elle s'éloigne de lui et le laisse seul au milieu des tours géantes et des centres commerciaux glacés. Les citées rêvées ont fait place aux parcs humains.

doivent miser de plus en plus sur le spectaculaire des présentations pour attirer les visiteurs. La démarche pédagogique des premières expositions universelles a cédé le pas à la facilité des manèges.

doivent miser de plus en plus sur le spectaculaire des présentations pour attirer les visiteurs. La démarche pédagogique des premières expositions universelles a cédé le pas à la facilité des manèges.  pleinement conscience, eux qui placent la maquette du Centre Pompidou parmi les études de projets fantasques du cabinet Archigram. Bientôt, les urbanistes imaginent étendre ces formes à l'échelle d'une ville entière. Dans les années 1960, le peintre Constant imagine une New Babylon pour la nouvelle espèce humaine qui se fait jour : l'Homo ludens. Plus sérieusement, si l'on peut dire, le parc Dreamlands serait à l'origine de Manhattan, suggère l'architecte Rem Koolhaas (3). L'exposition alterne ainsi parcs à thèmes, villes réelles et projets utopiques, tissant un même fil entre tous les types de projets, privilégiant le spectaculaire, faisant profuser maquettes bariolées et vidéos futuristes.

pleinement conscience, eux qui placent la maquette du Centre Pompidou parmi les études de projets fantasques du cabinet Archigram. Bientôt, les urbanistes imaginent étendre ces formes à l'échelle d'une ville entière. Dans les années 1960, le peintre Constant imagine une New Babylon pour la nouvelle espèce humaine qui se fait jour : l'Homo ludens. Plus sérieusement, si l'on peut dire, le parc Dreamlands serait à l'origine de Manhattan, suggère l'architecte Rem Koolhaas (3). L'exposition alterne ainsi parcs à thèmes, villes réelles et projets utopiques, tissant un même fil entre tous les types de projets, privilégiant le spectaculaire, faisant profuser maquettes bariolées et vidéos futuristes. surtout attirés par les jeux de lumières de Las Vegas ou le gigantisme de Dubaï. Une attraction expliquée par Quentin Bajac, Conservateur au Musée national d'art moderne et co-commissaire de l'exposition : "Tous affichent une volonté d'enregistrer et de documenter par la photographie les mutations du monde contemporain, l'explosion du tourisme, la surconsommation ou l'urbanisation à outrance. Mais c'est aussi dû au fait qu'il y a une véritable photogénie de ces endroits, qui sont extrêmement colorés, et qui assument pleinement leur artificialité". Le travail vidéo d'Olivier Barbieri (site specific_las vegas_ 05, 2005) exprime avec force cette relation ambigüe qu'entretiennent les artistes avec ces univers à profusion. En jouant sur les focales et les échelles, il parvient à donner une image déréalisante de la ville : les voitures paraissent de petits jouets, les édifices géant ressemblent à des maquettes miniatures et le château fort de l'hôtel Excalibur semble fait de plastique.

surtout attirés par les jeux de lumières de Las Vegas ou le gigantisme de Dubaï. Une attraction expliquée par Quentin Bajac, Conservateur au Musée national d'art moderne et co-commissaire de l'exposition : "Tous affichent une volonté d'enregistrer et de documenter par la photographie les mutations du monde contemporain, l'explosion du tourisme, la surconsommation ou l'urbanisation à outrance. Mais c'est aussi dû au fait qu'il y a une véritable photogénie de ces endroits, qui sont extrêmement colorés, et qui assument pleinement leur artificialité". Le travail vidéo d'Olivier Barbieri (site specific_las vegas_ 05, 2005) exprime avec force cette relation ambigüe qu'entretiennent les artistes avec ces univers à profusion. En jouant sur les focales et les échelles, il parvient à donner une image déréalisante de la ville : les voitures paraissent de petits jouets, les édifices géant ressemblent à des maquettes miniatures et le château fort de l'hôtel Excalibur semble fait de plastique.  Processus déjà analysé en 1939 par Walter Benjamin, dans L'œuvre d'art à l'âge de sa reproduction technique, lorsqu'il situe la valeur d'une œuvre d'art par son unicité et son inscription dans une époque et un territoire précis. A mesure qu'elle est reproduite par les procédés industriels, l'œuvre originelle perd graduellement son "aura". Quand le processus touche à sa fin, elle s'est vidée de toute signification.

Processus déjà analysé en 1939 par Walter Benjamin, dans L'œuvre d'art à l'âge de sa reproduction technique, lorsqu'il situe la valeur d'une œuvre d'art par son unicité et son inscription dans une époque et un territoire précis. A mesure qu'elle est reproduite par les procédés industriels, l'œuvre originelle perd graduellement son "aura". Quand le processus touche à sa fin, elle s'est vidée de toute signification.

principe du story-telling), il est parfaitement heureux. Toutefois, lorsqu'il découvre la supercherie, il fait le choix d'une vie imprévisible, certes douloureuse mais authentique. C'est ce même dôme que l'on retrouve avec Tropical island à Berlin, bulle climatisée gigantesque où est reconstituée une forêt tropicale : mer, sable blanc, palmier, chants d’oiseaux (sur bande sonore), et cette fois-ci dans le monde réel. A l’inverse de Truman, les visiteurs choisissent cette vie factice, et en toute connaissance de cause.

principe du story-telling), il est parfaitement heureux. Toutefois, lorsqu'il découvre la supercherie, il fait le choix d'une vie imprévisible, certes douloureuse mais authentique. C'est ce même dôme que l'on retrouve avec Tropical island à Berlin, bulle climatisée gigantesque où est reconstituée une forêt tropicale : mer, sable blanc, palmier, chants d’oiseaux (sur bande sonore), et cette fois-ci dans le monde réel. A l’inverse de Truman, les visiteurs choisissent cette vie factice, et en toute connaissance de cause.