Irène Némirovsky, sur la lave brûlante

En 2004, Denise Epstein, fille d'Irène Némirovsky, envoie aux éditions Denoël le manuscrit d'un roman inachevé que sa mère lui a confié avant d'être déportée en camp de concentration. Quelques mois plus tard, les deux premiers tomes de Suite française reçoivent le Prix Renaudot à titre posthume : juste reconnaissance du talent d'une romancière quelque peu tombée dans l'oubli. Rapidement traduit en anglais, l'ouvrage se vend à deux millions d'exemplaires aux Etats-Unis. Il fallait un hommage à la hauteur d'un tel succès : le Museum of Jewish Heritage de New York s'en est chargé, qui, en 2008, a consacré une exposition au parcours de cette intellectuelle atypique dont le destin individuel est intimement lié au sort tragique de toute une  communauté. C'est aujourd'hui au tour du Mémorial de la Shoah, à Paris, d'accueillir l'exposition Irène Némirovsky - "Il me semble parfois que je suis étrangère..." Quelques mètres carrés de photographies, manuscrits et articles de journaux pour saisir les quatre saisons de l'écrivaine : Russe, Française, Apatride, Juive.

Russe

communauté. C'est aujourd'hui au tour du Mémorial de la Shoah, à Paris, d'accueillir l'exposition Irène Némirovsky - "Il me semble parfois que je suis étrangère..." Quelques mètres carrés de photographies, manuscrits et articles de journaux pour saisir les quatre saisons de l'écrivaine : Russe, Française, Apatride, Juive.

Russe, Irène Némirovsky l'est par naissance, puisqu'elle voit le jour à Kiev en 1903. Son père, toujours en voyage d'affaires, brille par ses absences ; sa mère, trop occupée à multiplier les frasques extraconjugales, la délaisse. Ces années de solitude laisseront un goût amer à la petite fille qui, devenue femme, écrit en 1933 dans ses carnets de travail : "

On ne pardonne pas son enfance. Une enfance malheureuse, c'est comme si votre âme était morte sans sépulture, elle gémit éternellement." L'Histoire rattrape la famille Némirovsky, qui fuit la révolution bolchevique et s'exile en Finlande, puis en Suède, avant de s'installer à Paris. Premier départ, première blessure, jamais vraiment cicatrisée. Sur les murs de l'exposition s'étalent, en lettres capitales, quelques lignes de

L'Affaire Courilof (1933) : "

Quel abattoir, une révolution ! Est-ce que cela vaut la peine ?… Rien ne vaut la peine de rien, il est vrai, et la vie non plus que le reste." Il n'empêche ; il faut partir - Irène, alors adolescente, a-t-elle emporté dans sa valise les quelques exemplaires des oeuvres de Tchekhov, exposés au milieu de la salle, et à qui elle consacrera une biographie en 1940 ?

La voilà à Paris. Si elle n'en acquerra jamais la nationalité, elle s'adapte avec ravissement à la vie française : elle sort, elle danse, elle flirte. Une lettre, écrite en 1925 à son amie Madeleine Avot, laisse deviner les rêveries d’une jeune fille énamourée : "

Je ne sais pas si vous vous rappelez de Michel Epstein, un petit brun au teint très foncé qui est revenu avec Choura et nous en taxi par cette mémorable nuit ou plutôt ce mémorable matin du 1er janvier ? Il me fait la cour et, ma foi, je le trouve à mon goût. Alors, comme le béguin est très violent en ce moment, il ne faut pas me demander de partir, vous comprenez ?" Quelques instantanés, pris la même année, trahissent ce "béguin" qui se mue bientôt en un amour profond et durable. Robe à petits carreaux pour elle, costume trois pièces pour lui, Michel Epstein et Irène Némirovsky ont déjà le visage grave d'un couple de jeunes gens sérieux : le mariage est célébré le 31 juillet 1926, et trois ans plus tard naît leur première fille.

Française. Pays d'adoption de la jeune femme, la France l

ui permet également d'affiner sa plume ; l'enfant solitaire qui composait des vers en russe cède peu à peu la place à une écrivaine de talent dont le premier roman,

Le Malentendu, paraît en 1926 dans le mensuel

Les Œuvres libres. Cette histoire d'adultère, qui emprunte autant à la bourgeoisie de Guy de Maupassant qu'à l'univers de fête d'un Francis Scott Fitzgerald, est surtout prétexte à une réflexion plus profonde : en soulevant le problème de l'intégration des Juifs, Irène Némirovsky pose sur son époque un regard lucide et presque prémonitoire, puisque moins de vingt ans après la parution du

Malentendu devait s'écrouler tout rêve d'assimilation. Suivra un deuxième ouvrage,

L'Ennemie, d'inspiration plus manifestement autobiographique. Mais c'est en 1929, avec son troisième roman,

David Golder, que vient le succès : pour écrire cette satire des milieux financiers, la romancière s'est largement inspirée de son propre vécu. Ainsi, en 1936, elle répond à un journaliste : "

Vous voulez savoir pourquoi le monde des affaires tient tant de place dans mes romans ? Mais simplement parce que j'ai, là-dessus, beaucoup de souvenirs personnels. Mon père était banquier. C'est sous l'aspect des conflits d'argent que me sont apparus les premiers drames dont mon esprit ait été témoin" (

La Revue des deux mondes, n°591). Nulle revendication d'une quelconque judéité, nulle nostalgie du shtetl dans cette fresque qui se déroule pourtant dans le décor juif ashkénaze. L'étude de moeurs que constitue

David Golder partagerait davantage de résonances avec l'univers balzacien - lors de sa parution, Bernard Grasset compare le roman au

Père Goriot. La critique italienne, quant à elle, y voit l'héritage du courant vériste, caractérisé par un emploi mimétique de la langue, une conception fragmentée du temps - fer de lance de toute société capitaliste avancée - et le refus d'une quelconque vision téléologique du monde, qui puisse, par sa nature, nuire à la vraisemblance de l'histoire.

L'oeuvre est un succès, qui n'échappe pas à l'industrie cinématographique : un an après sa parution, l'ouvrage - dont la structure narrative se prête volontiers à une adaptation - est porté à l'écran par

Julien Duvivier. Accrochée au mur, l'imposante affiche du film rappelle que cette collaboration marque un tournant dans la vie d'Irène Némirovsky : la jeune émigrée russe est sans doute éblouie par le monde du Septième Art et les fastes de la "Belle Epoque" qu'il entraîne dans son sillage. Mais, surtout, la femme de lettres a compris que le cinéma parlant, venu d'Amérique, dessine l'avenir du cinéma européen. Mieux encore, il ouvre un nouvel horizon de lecture et d'écriture ; désormais, Némirovsky s'attache à donner à ses ouvrages autant de force et de vitesse qu'un scénario. Rien d'étonnant, alors, à ce qu'elle souligne toute son admiration pour la littérature américaine dans la préface à l'oeuvre de James Cain,

Le Facteur sonne toujours deux fois, qu'elle signe en 1936 pour les éditions Gallimard : "

De tous les livres en anglais que j’ai lus jusqu’à présent, celui-ci est le seul que j’ai trouvé véritablement bien. […]

Il n’a pas pour une once de raffinement mais il a la même beauté artistique, brutale, rapide et dure qui fait la fortune des films américains."

Apatride

Apatride. Au début des années 1930, l'avenir semble donc radieux pour Irène Némirovsky : le film inspiré de sa nouvelle

Le Bal - intrigue cruelle aux allures de règlement de comptes - connaît un franc succès et consacre les débuts d'une actrice alors inconnue, Danielle Darrieux. La sécurité financière de la famille Epstein paraît également assurée par la signature d'un juteux contrat de vingt ans d'exclusivité avec les éditions Albin Michel ; enfin, le bonheur familial est couronné par la naissance d'une deuxième petite fille, en 1937. Mais c'était sans compter sur l'ascension d'Adolf Hitler, et la montée de l'antisémitisme en France. Le climat est chaque jour plus délétère ; la romancière, qui ne s'est jamais cachée d'être juive, devient l'objet de vives critiques. Les ventes de ses livres chutent de façon vertigineuse, les comptes bancaires sont gelés. Pour subvenir aux besoins de sa famille, Irène Némirovsky est contrainte de rédiger une série de nouvelles, qui seront publiées dans le journal

Marie-Claire.

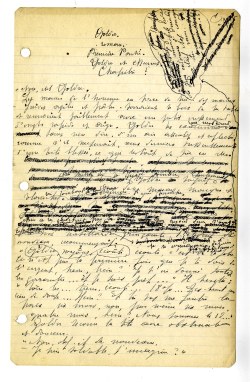

Les manuscrits présentés dans l'exposition sont à peine déchiffrables ; l'écriture est serrée au point d’être quasiment illisible. Peut-être faut-il y voir la trace du désintérêt de l'écrivaine pour ces travaux "alimentaires". En ces temps troublés où il ne fait pas bon être juif, il est des choses plus importantes : pressentant l'imminence du danger, la famille Epstein multiplie les démarches pour obtenir la nationalité française. Irène et Michel iront même jusqu'à se faire baptiser en 1939 - c'est là moins un reniement du judaïsme que la crainte, de la part des époux, de voir échouer leur demande de naturalisation. Mais leurs efforts demeurent vains. Contrainte de publier sous pseudonyme, Irène Némirovsky voit peu à peu sa situation se dégrader. Ses carnets de travail de l'année 1940 sont empreints de pessimisme : "

Par moments, angoisse insupportable. Sensation de cauchemar. Ne crois pas à la réalité. Espoir ténu et absurde."

Juive. La débâcle du pays, pourtant, inspire la romancière, qui nourrit désormais le projet d'écrire cinq livres d'une

Suite française, dont le sujet serait la "

lutte entre le destin individuel et le destin communautaire." Seuls les deux premiers volumes verront le jour. Publiés en 2004, ils ont, assez étrangement, été assumés par Denise Epstein, la fille aînée d'Irène Némirovsky, qui en signe l'épigraphe : "

Sur les traces de ma mère et de mon père, pour ma soeur Elisabeth Gille, pour mes enfants et petits-enfants, cette Mémoire à transmettre, et pour tous ceux qui ont connu et connaissent encore aujourd'hui le drame de l'intolérance." En s'appropriant l'oeuvre de sa mère, Denise Epstein fait de

Suite française un double témoignage, à la fois direct et par procuration. La frontière s'estompe entre mémoire et fictionnalisation de la mémoire ; adoptant les mêmes gestes dans des situations similaires, personnes et personnages finissent par se confondre. L'Histoire, cependant, fera avorter les ambitions artistiques d'Irène Némirovsky ; arrêtée - probablement dénoncée -, la jeune femme est emmenée en camp de transit, à Pithiviers. Le Mémorial de la Shoah propose le précieux témoignage de sa famille. Dans ce film documentaire d'une quinzaine de minutes, la réalisatrice Henrietta Foster convoque les fantômes du passé et revient sur le moment des adieux - provisoires, espérait-on.

Les collections présentées en fin de parcours sont chargées de la même émotion : aux lettres de sa femme, envoyées à la hâte depuis le camp, Michel Epstein répond en remuant ciel et terre pour tenter de la libérer, télégraphiant à son entourage des messages de plus en plus pressants. Albin Michel, l'éditeur et ami André Sabatier, tous sont sollicités pour attester de l'honnêteté et de la loyauté de son épouse. Tous répondent de façon positive.

Le sursis attendu n'aura pas lieu. Le 17 juillet 1942, l'écrivaine n'a que le temps de griffonner un dernier billet à destination de sa famille : "

Je crois que nous partons aujourd’hui. Courage et espoir. Vous êtes dans mon cœur, mes bien-aimés. Que Dieu nous aide tous." Le nom d'Irène Némirovsky figure sur la liste du convoi n°6. Départ : Pithiviers. Destination : Auschwitz. Elle y décède le 19 août du typhus, si l'on doit en croire les douteuses précisions du certificat médical. Trois mois plus tard, son mari connaît le même sort, non sans avoir auparavant pris soin de confier à ses deux petites filles, cachées sous de faux noms, le manuscrit de

Suite française. Il est là, dans une vitrine : un épais cahier à la couverture de cuir, noirci d'une écriture dense et raturée. A côté se trouve la valise qui l'a renfermé pendant près d'un demi-siècle. Le testament d'une femme qui, à peine dix ans avant de mourir, répondait à une journaliste qui l'interrogeait sur l'avenir : "

Oh ! je vous en prie… Il ne faut pas parler d'avenir. Le présent ne suffit-il pas ?"*

communauté. C'est aujourd'hui au tour du Mémorial de la Shoah, à Paris, d'accueillir l'exposition Irène Némirovsky - "Il me semble parfois que je suis étrangère..." Quelques mètres carrés de photographies, manuscrits et articles de journaux pour saisir les quatre saisons de l'écrivaine : Russe, Française, Apatride, Juive.

communauté. C'est aujourd'hui au tour du Mémorial de la Shoah, à Paris, d'accueillir l'exposition Irène Némirovsky - "Il me semble parfois que je suis étrangère..." Quelques mètres carrés de photographies, manuscrits et articles de journaux pour saisir les quatre saisons de l'écrivaine : Russe, Française, Apatride, Juive. ui permet également d'affiner sa plume ; l'enfant solitaire qui composait des vers en russe cède peu à peu la place à une écrivaine de talent dont le premier roman, Le Malentendu, paraît en 1926 dans le mensuel Les Œuvres libres. Cette histoire d'adultère, qui emprunte autant à la bourgeoisie de Guy de Maupassant qu'à l'univers de fête d'un Francis Scott Fitzgerald, est surtout prétexte à une réflexion plus profonde : en soulevant le problème de l'intégration des Juifs, Irène Némirovsky pose sur son époque un regard lucide et presque prémonitoire, puisque moins de vingt ans après la parution du Malentendu devait s'écrouler tout rêve d'assimilation. Suivra un deuxième ouvrage, L'Ennemie, d'inspiration plus manifestement autobiographique. Mais c'est en 1929, avec son troisième roman, David Golder, que vient le succès : pour écrire cette satire des milieux financiers, la romancière s'est largement inspirée de son propre vécu. Ainsi, en 1936, elle répond à un journaliste : "Vous voulez savoir pourquoi le monde des affaires tient tant de place dans mes romans ? Mais simplement parce que j'ai, là-dessus, beaucoup de souvenirs personnels. Mon père était banquier. C'est sous l'aspect des conflits d'argent que me sont apparus les premiers drames dont mon esprit ait été témoin" (La Revue des deux mondes, n°591). Nulle revendication d'une quelconque judéité, nulle nostalgie du shtetl dans cette fresque qui se déroule pourtant dans le décor juif ashkénaze. L'étude de moeurs que constitue David Golder partagerait davantage de résonances avec l'univers balzacien - lors de sa parution, Bernard Grasset compare le roman au Père Goriot. La critique italienne, quant à elle, y voit l'héritage du courant vériste, caractérisé par un emploi mimétique de la langue, une conception fragmentée du temps - fer de lance de toute société capitaliste avancée - et le refus d'une quelconque vision téléologique du monde, qui puisse, par sa nature, nuire à la vraisemblance de l'histoire.

ui permet également d'affiner sa plume ; l'enfant solitaire qui composait des vers en russe cède peu à peu la place à une écrivaine de talent dont le premier roman, Le Malentendu, paraît en 1926 dans le mensuel Les Œuvres libres. Cette histoire d'adultère, qui emprunte autant à la bourgeoisie de Guy de Maupassant qu'à l'univers de fête d'un Francis Scott Fitzgerald, est surtout prétexte à une réflexion plus profonde : en soulevant le problème de l'intégration des Juifs, Irène Némirovsky pose sur son époque un regard lucide et presque prémonitoire, puisque moins de vingt ans après la parution du Malentendu devait s'écrouler tout rêve d'assimilation. Suivra un deuxième ouvrage, L'Ennemie, d'inspiration plus manifestement autobiographique. Mais c'est en 1929, avec son troisième roman, David Golder, que vient le succès : pour écrire cette satire des milieux financiers, la romancière s'est largement inspirée de son propre vécu. Ainsi, en 1936, elle répond à un journaliste : "Vous voulez savoir pourquoi le monde des affaires tient tant de place dans mes romans ? Mais simplement parce que j'ai, là-dessus, beaucoup de souvenirs personnels. Mon père était banquier. C'est sous l'aspect des conflits d'argent que me sont apparus les premiers drames dont mon esprit ait été témoin" (La Revue des deux mondes, n°591). Nulle revendication d'une quelconque judéité, nulle nostalgie du shtetl dans cette fresque qui se déroule pourtant dans le décor juif ashkénaze. L'étude de moeurs que constitue David Golder partagerait davantage de résonances avec l'univers balzacien - lors de sa parution, Bernard Grasset compare le roman au Père Goriot. La critique italienne, quant à elle, y voit l'héritage du courant vériste, caractérisé par un emploi mimétique de la langue, une conception fragmentée du temps - fer de lance de toute société capitaliste avancée - et le refus d'une quelconque vision téléologique du monde, qui puisse, par sa nature, nuire à la vraisemblance de l'histoire. Apatride. Au début des années 1930, l'avenir semble donc radieux pour Irène Némirovsky : le film inspiré de sa nouvelle Le Bal - intrigue cruelle aux allures de règlement de comptes - connaît un franc succès et consacre les débuts d'une actrice alors inconnue, Danielle Darrieux. La sécurité financière de la famille Epstein paraît également assurée par la signature d'un juteux contrat de vingt ans d'exclusivité avec les éditions Albin Michel ; enfin, le bonheur familial est couronné par la naissance d'une deuxième petite fille, en 1937. Mais c'était sans compter sur l'ascension d'Adolf Hitler, et la montée de l'antisémitisme en France. Le climat est chaque jour plus délétère ; la romancière, qui ne s'est jamais cachée d'être juive, devient l'objet de vives critiques. Les ventes de ses livres chutent de façon vertigineuse, les comptes bancaires sont gelés. Pour subvenir aux besoins de sa famille, Irène Némirovsky est contrainte de rédiger une série de nouvelles, qui seront publiées dans le journal Marie-Claire.

Apatride. Au début des années 1930, l'avenir semble donc radieux pour Irène Némirovsky : le film inspiré de sa nouvelle Le Bal - intrigue cruelle aux allures de règlement de comptes - connaît un franc succès et consacre les débuts d'une actrice alors inconnue, Danielle Darrieux. La sécurité financière de la famille Epstein paraît également assurée par la signature d'un juteux contrat de vingt ans d'exclusivité avec les éditions Albin Michel ; enfin, le bonheur familial est couronné par la naissance d'une deuxième petite fille, en 1937. Mais c'était sans compter sur l'ascension d'Adolf Hitler, et la montée de l'antisémitisme en France. Le climat est chaque jour plus délétère ; la romancière, qui ne s'est jamais cachée d'être juive, devient l'objet de vives critiques. Les ventes de ses livres chutent de façon vertigineuse, les comptes bancaires sont gelés. Pour subvenir aux besoins de sa famille, Irène Némirovsky est contrainte de rédiger une série de nouvelles, qui seront publiées dans le journal Marie-Claire.  Les collections présentées en fin de parcours sont chargées de la même émotion : aux lettres de sa femme, envoyées à la hâte depuis le camp, Michel Epstein répond en remuant ciel et terre pour tenter de la libérer, télégraphiant à son entourage des messages de plus en plus pressants. Albin Michel, l'éditeur et ami André Sabatier, tous sont sollicités pour attester de l'honnêteté et de la loyauté de son épouse. Tous répondent de façon positive.

Les collections présentées en fin de parcours sont chargées de la même émotion : aux lettres de sa femme, envoyées à la hâte depuis le camp, Michel Epstein répond en remuant ciel et terre pour tenter de la libérer, télégraphiant à son entourage des messages de plus en plus pressants. Albin Michel, l'éditeur et ami André Sabatier, tous sont sollicités pour attester de l'honnêteté et de la loyauté de son épouse. Tous répondent de façon positive.