Le foyer de l'alchimie

Le foyer de l'alchimie

Georges Méliès (1864-1938) a réalisé un film qui portait son nom : La lanterne magique, en 1903. Ce curieux objet, au coeur d'une exposition à la Cinémathèque française, à Paris, est souvent considéré comme la forme préhistorique du cinématographe. Empreinte de mystère, source de fascination lors de son invention au XVIIe siècle, la lanterne magique semble faire écho au titre d'un autre film de Méliès : L'hallucination de l'alchimiste. Et, quatre cent ans après sa création, est toujours aussi fascinante.

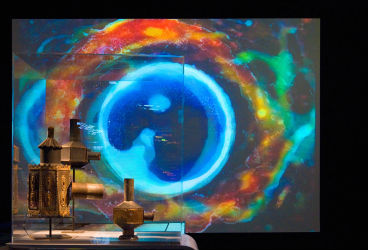

A priori, le principe est simple : prenez une boîte surmontée d'une cheminée, intégrez-y une lampe et un jeu de lentilles, placez une plaque de verre peinte devant ce montage, et une lanterne magique se dresse alors sous vos yeux. Il ne reste plus qu'à éteindre la lumière et tendre un drap blanc en guise d'écran pour que la projection ait lieu. À la Cinémathèque, ce sont ainsi des couleurs, des formes, des paysages et des personnages à l'infini qui se détachent sur les multiples cloisons qui dessinent le labyrinthe de l'exposition. Suspendus, les écrans se perdent à l'horizon, se reflètent dans les faisceaux bigarrés qui sillonent l'espace feutré. Les foyers lumineux se logent dans chaque recoin, les tables sont parsemées de petits vitraux illuminés, de diapositives en verre aux teintes étincelantes. Les images mobiles grignotent chaque parcelle de l'exposition

Lanterne magique et film peint. Et pourtant, cet étrange objet existait bien avant que le Septième art ne naisse.

Cette lanterne, a laquelle l'adjectif "magique" sera accolé quelques années après sa création, est un objet auréolé de mystère dès sa fabrication. D'abord tenue secrète, la pratique de la lanterne magique se propage ensuite sans paternité avérée. Laurent Mannoni, commissaire de

l'exposition, attribue son invention à Christiaan Huygens, un astronome et physicien hollandais, qui aurait élaboré ce dispositif optique en 1659 à La Haye. Pour sa première projection, le scientifique choisit alors de reproduire un dessin inspiré de Hans Holbein, "

Danse de mort", représentant un squelette enlevant et remettant son crâne. Le dessin orignal de Huygens est présenté au début de l'exposition, marquant ainsi la genèse des quelques 300 ans de vie de la lanterne magique.

Est-ce du fait de son dessin ou du fait de la projection en elle-même ? Le fait est que l'inventeur semble déjà fasciné par l'aura quasi-surnaturelle de sa création. Au point que, la considérant plus artistique que scientifique, il craint le désaveux de ses pairs, et renie son invention. Mais devant le succès de la machine, plusieurs années après, il reconnaît finalement qu'il en est l'inventeur. Car, d'abord réservée à la haute société, la fabrication de la lanterne magique s'étend dès le XVIIIe siècle aux opticiens et aux colporteurs. Ces derniers parcourent les villages, réalisant des représentations de lanternes magiques publiques ou privées, les baignant dans la musique, déclamant des histoires jusqu'à plus soif.

Les deux collections de plaques de verre exposées, celle de la Cinémathèque française et celle du Museo Nazionale del Cinema de Turin, dressent un panorama exhaustif de tous les thèmes abordés sur ces tessons enluminés. La scénographie de Massilo Quendolo permet de découvrir la diversité aussi bien thématique que qualitative de cet art de la miniature, tout en respectant une certaine chronologie dans l'évolution

technique des procédés optiques. Sous deux grandes plaques de verres, telles deux plaques de lanterne aux dimension extravagante, la Cinémathèque offre à voir la démocratisation du spectacle de lanterne magique. A celles finement réalisées de la Royal polytechnique, se mêlent celles des colporteurs. De plus ou moins bonne qualité, elles représentent la vie quotidienne, les voyages, la religion, ainsi que la mort, les spectres et autres êtres légendaires ou fabuleux. Il faut voir la minutie du travail, mise en valeur par le rétro-éclairage des plaques qui illumine les couleurs vives de la peinture, empreint de féerie et de délicatesse. Elles ne sont pas simplement les ancêtres de la pellicule cinématographique, mais, en soi, de véritables oeuvres d'art.

Très vite surnommée "lanterne de la peur", la lanterne magique dépasse son statut d'invention technique pour devenir le moyen de transférer sur écran les images mentales et les fantasmes des hommes. La méconnaissance de l'optique par le public suscite inévitablement une crainte mêlée de fascination pour ces projections magiques. Dans une salle obscure de la Cinémathèque, des images de Méduse et de squelettes font hurler les enfants. Plongé dans la pénombre, le visiteur de l'exposition est cerné par ces images, fixes ou mouvantes, de personnages grotesques, monstrueux ou fantastiques. Et pour toucher du doigt l'étrangeté de la lanterne, de nombreux modèles sont exposés, de toutes tailles, formes et couleurs. Les lanternes magiques sont tantôt épurées, tantôt extravagantes. Il faut alors se représenter l'objet fumant, transpercé de lumière duquel jaillit un faisceau projetant des spectres et autres créatures sur un mur blanchi à la chaux. L'effet produit devait alors être comparable à la légendaire panique provoquée par la première projection de

L'Arrivée d'un train à La Ciotat des frères Lumières en 1896.

La lanterne magique entame le tournant qui s'opère dans le rapport de l'Homme à l'image ; le film peint, quant à lui, fera la liaison avec le cinématographe, faisant apparaître à l'écran les prémices du dessin animé. Manipulé en direct par une spécialiste qui répond à toute question techni

que ou historique, le théâtre optique d'Emile Reynaud, datant de la fin du XIXe siècle, marque un temps fort de l'exposition. Ses rouages et ses mécanismes se mettent en mouvement pour faire naître des images animés qui annoncent la mise en scène cinématographique. Déjà, les créateurs de bandes peintes et dessinées à la main posent les bases des procédés cinématographiques : découpage des plans, fondus-enchaînés, effets de montage, surimpressions et flash-back se côtoient pour former un récit.

"

Nous avons voulu montrer l'importance de la lanterne magique dans le cinéma d'aujourd'hui et notamment dans le cinéma expérimental. Il en est largement inspiré, et reprend l'idée des formes d'abstraction développée par les scientifiques du XIXe siècle", explique le commissaire de l'exposition. L'installation

You and I, d'Anthony McCall, atteste de l'influence de ces alchimistes d'un autres temps. Derrière un lourd rideau rouge, une machine vrombit dans le noir, et l'espace est fendu en plusieurs vagues immaculées qui se précipitent sur le mur adverse. Les doigts peuvent alors jouer avec les ombres, comme sur une harpe invisible.

Le foyer de l'alchimie

Le foyer de l'alchimie l'exposition, attribue son invention à Christiaan Huygens, un astronome et physicien hollandais, qui aurait élaboré ce dispositif optique en 1659 à La Haye. Pour sa première projection, le scientifique choisit alors de reproduire un dessin inspiré de Hans Holbein, "Danse de mort", représentant un squelette enlevant et remettant son crâne. Le dessin orignal de Huygens est présenté au début de l'exposition, marquant ainsi la genèse des quelques 300 ans de vie de la lanterne magique.

l'exposition, attribue son invention à Christiaan Huygens, un astronome et physicien hollandais, qui aurait élaboré ce dispositif optique en 1659 à La Haye. Pour sa première projection, le scientifique choisit alors de reproduire un dessin inspiré de Hans Holbein, "Danse de mort", représentant un squelette enlevant et remettant son crâne. Le dessin orignal de Huygens est présenté au début de l'exposition, marquant ainsi la genèse des quelques 300 ans de vie de la lanterne magique.  technique des procédés optiques. Sous deux grandes plaques de verres, telles deux plaques de lanterne aux dimension extravagante, la Cinémathèque offre à voir la démocratisation du spectacle de lanterne magique. A celles finement réalisées de la Royal polytechnique, se mêlent celles des colporteurs. De plus ou moins bonne qualité, elles représentent la vie quotidienne, les voyages, la religion, ainsi que la mort, les spectres et autres êtres légendaires ou fabuleux. Il faut voir la minutie du travail, mise en valeur par le rétro-éclairage des plaques qui illumine les couleurs vives de la peinture, empreint de féerie et de délicatesse. Elles ne sont pas simplement les ancêtres de la pellicule cinématographique, mais, en soi, de véritables oeuvres d'art.

technique des procédés optiques. Sous deux grandes plaques de verres, telles deux plaques de lanterne aux dimension extravagante, la Cinémathèque offre à voir la démocratisation du spectacle de lanterne magique. A celles finement réalisées de la Royal polytechnique, se mêlent celles des colporteurs. De plus ou moins bonne qualité, elles représentent la vie quotidienne, les voyages, la religion, ainsi que la mort, les spectres et autres êtres légendaires ou fabuleux. Il faut voir la minutie du travail, mise en valeur par le rétro-éclairage des plaques qui illumine les couleurs vives de la peinture, empreint de féerie et de délicatesse. Elles ne sont pas simplement les ancêtres de la pellicule cinématographique, mais, en soi, de véritables oeuvres d'art. que ou historique, le théâtre optique d'Emile Reynaud, datant de la fin du XIXe siècle, marque un temps fort de l'exposition. Ses rouages et ses mécanismes se mettent en mouvement pour faire naître des images animés qui annoncent la mise en scène cinématographique. Déjà, les créateurs de bandes peintes et dessinées à la main posent les bases des procédés cinématographiques : découpage des plans, fondus-enchaînés, effets de montage, surimpressions et flash-back se côtoient pour former un récit.

que ou historique, le théâtre optique d'Emile Reynaud, datant de la fin du XIXe siècle, marque un temps fort de l'exposition. Ses rouages et ses mécanismes se mettent en mouvement pour faire naître des images animés qui annoncent la mise en scène cinématographique. Déjà, les créateurs de bandes peintes et dessinées à la main posent les bases des procédés cinématographiques : découpage des plans, fondus-enchaînés, effets de montage, surimpressions et flash-back se côtoient pour former un récit.