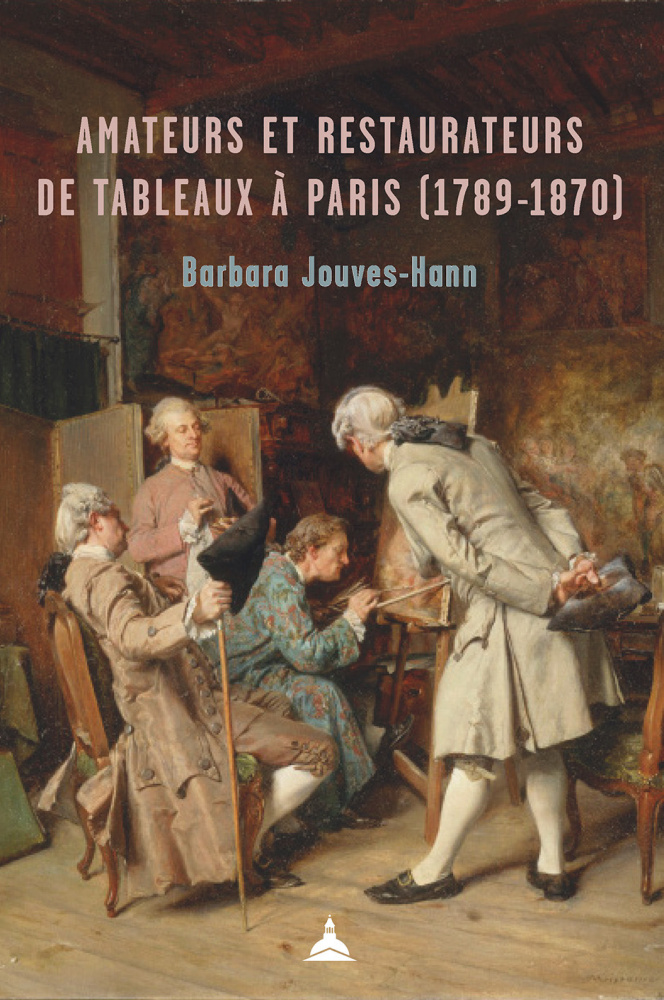

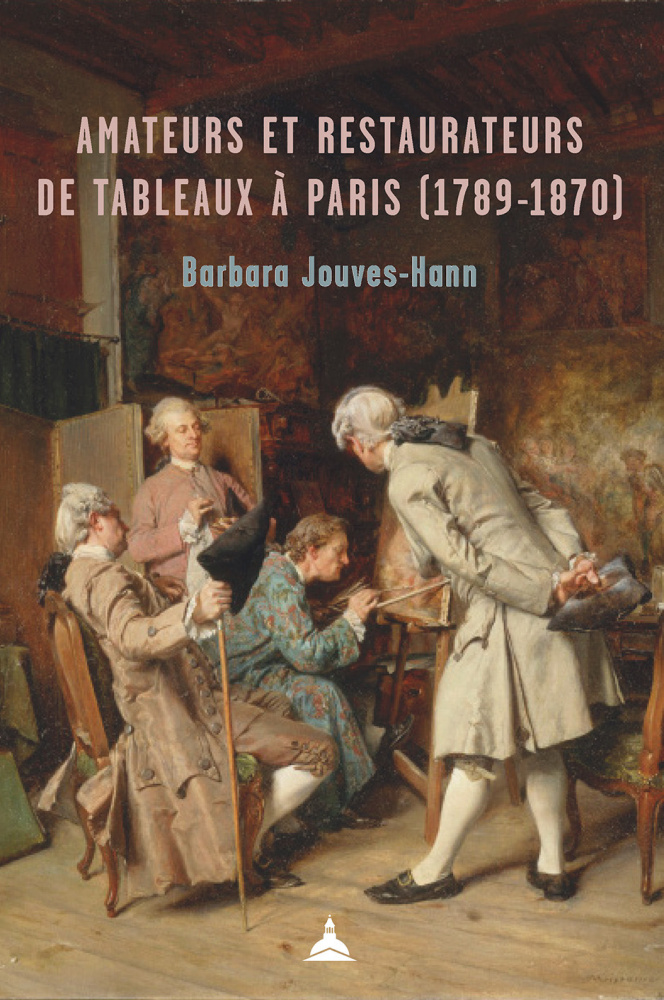

Amateurs et restaurateurs de tableaux à Paris (1789-1870)

Barbara Jouves-Hann,

Editions de la Sorbonne,

Janvier 2024.

–

En deux mots

Pourquoi « parler de préservation des œuvres d’art [au] siècle des révolutions, au moment même où le terme de “vandalisme” est inventé » ? Sans doute parce que « la destruction d’un bien conduit aussitôt à imaginer la manière de le réparer ou de le reconstruire. » C’est cette idée qui ouvre Amateurs et restaurateurs de tableaux à Paris (1789-1870) de Barbara Jouves-Hann, publié en 2024 aux Éditions de la Sorbonne.  Barbara Jouves-Hann, ingénieure de recherche à l'École normale supérieure Paris-Saclay chargée du projet « Recherche et restauration » pour le Domaine de recherche et d’innovation majeurs (DIM) Patrimoines matériels – innovation, expérimentation, résilience (PAMIR) de la Région Île-de-France, docteure de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en 2019, invite le lecteur à voir autrement le marché de l’art au XIXe siècle, interrogeant « la notion de matérialité de l’œuvre à travers ses modifications et évolutions, comme reflets de pratiques sociales ou artistiques spécifiques. » (p. 17-18) C’est toute une approche qu’il s’agit de repenser : ne plus voir l’œuvre uniquement dans son histoire passée, articulée à sa création, mais s’attacher à son présent, au moment de son exposition (avec les aléas que cette exposition peut entraîner, et les conséquences que ceux-ci peuvent engendrer). Là commence un cheminement extrêmement stimulant, que l’autrice accompagne avec finesse, contextualisant chaque donnée, saisissant les évolutions de l’œuvre d’art qui, de sacralisée, vient prendre sa place dans un siècle des développements de l’industrie et de l’essor scientifique, afin de comprendre comment se rencontrent, sur la scène du marché de l’art, autant d’acteurs que les artistes, les amateurs, les restaurateurs, les conservateurs, les critiques, la presse, les institutions, etc.

Barbara Jouves-Hann, ingénieure de recherche à l'École normale supérieure Paris-Saclay chargée du projet « Recherche et restauration » pour le Domaine de recherche et d’innovation majeurs (DIM) Patrimoines matériels – innovation, expérimentation, résilience (PAMIR) de la Région Île-de-France, docteure de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en 2019, invite le lecteur à voir autrement le marché de l’art au XIXe siècle, interrogeant « la notion de matérialité de l’œuvre à travers ses modifications et évolutions, comme reflets de pratiques sociales ou artistiques spécifiques. » (p. 17-18) C’est toute une approche qu’il s’agit de repenser : ne plus voir l’œuvre uniquement dans son histoire passée, articulée à sa création, mais s’attacher à son présent, au moment de son exposition (avec les aléas que cette exposition peut entraîner, et les conséquences que ceux-ci peuvent engendrer). Là commence un cheminement extrêmement stimulant, que l’autrice accompagne avec finesse, contextualisant chaque donnée, saisissant les évolutions de l’œuvre d’art qui, de sacralisée, vient prendre sa place dans un siècle des développements de l’industrie et de l’essor scientifique, afin de comprendre comment se rencontrent, sur la scène du marché de l’art, autant d’acteurs que les artistes, les amateurs, les restaurateurs, les conservateurs, les critiques, la presse, les institutions, etc.

Trois temps sont nécessaires à cette démonstration. L’autrice s’attache d’abord à déterminer les conditions dans lesquelles les amateurs sont confrontés à la matérialité des œuvres d’art, dans un mouvement qui tend à leur conférer un rôle d’experts, notamment lorsqu’ils exercent aussi un rôle marchand : « Le marchand de tableaux est donc également considéré comme un expert capable, sous un angle technique, d’émettre des avis justes afin d’asseoir sa crédibilité, et par là même, la réputation de son commerce tout en affinant sa connaissance du goût de sa clientèle. » (p. 79). Il s’agit bien, pour lui, de débusquer des maquillages, certes, mais aussi de resituer chaque œuvre dans sa chronologie matérielle, « au service d'une stratégie de vente fondée sur une mise en scène de la confiance et de la transparence, et sur les valeurs d'histoire et d'authenticité. » (p. 119). L’autrice propose ensuite une réflexion sur l’histoire et la définition de la profession de restaurateur, pour comprendre le rôle qu’ont pu jouer les amateurs dans ce processus dynamique au XIXe siècle. Elle y détaille l’organisation de concours, la publication de manuels, l’évolution de la manière d’enseigner ce métier (familial, en atelier, etc.), les lieux d’implantation – et ceci en proposant une superbe étude comparée, afin de déterminer, par l’analyse des distances géographiques entre clientèle privée et restaurateurs, comment ces acteurs occupaient l’espace et choisissaient tel ou tel professionel, en fonction de sa proximité et/ou de sa renommée.

Barbara Jouves-Hann détaille également le rôle de la presse dans l’élaboration normative de la profession, et interroge les manières par lesquelles la critique (au sein de laquelle les amateurs trouvent peu à peu leur place) y participe. À cet égard, la réflexion menée autour des modifications de format des tableaux, part importante des restaurations pour les collections privées, mais qui, après 1830, « n’ont plus lieu d’être, dans le domaine public » (p. 163-164) est particulièrement intéressante, en ce qu’elle révèle les interactions pratiques entre les différents acteurs du marché de l’art à cette époque. Enfin, Barbara Jouves-Hann nous conduit à une observation des pratiques en musées, posant des questionnements extrêmement intéressants sur les passages entre les collections privées et les institutions (sont-ce les mêmes types de restaurations qui sont opérées en ateliers ici ou là ?), et sur les dynamiques issues des différentes politiques d’acquisition : « à une période où l'essor des musées est important, notamment dans la capitale française, des réflexions appliquées aux habitations des particuliers ne sont-elles pas issues des musées et inversement ? » (p. 238)

Le lecteur est confronté ici à un ouvrage d’une très grande densité, explorant les sources diverses avec précision – qu’il s’agisse des catalogues de vente, des almanachs du commerce, de la presse artistique de l’époque, des témoignages d’amateurs, des archives des musées nationaux, etc. –, et témoignant d’une véritable connaissance du sujet traité. Cette profusion d’idées et d’exemples trouve son équilibre – grâce aux fréquents moments de récapitulation de la démarche qui, sinon, pourrait paraître sinueuse –, et il en ressort finalement un ouvrage original et extrêmement intéressant, permettant d’appréhender autrement, et avec une grande rigueur dans le traitement des données, la circulation des œuvres d’art aux XVIIIe et XIXe siècles. –

Cécile Rousselet

-------------------------------

le 8 février 2025

Amateurs et restaurateurs de tableaux à Paris (1789-1870)

Barbara Jouves-Hann,

Editions de la Sorbonne,

Collection Histoire de l'art

Parution 2024,

352 pages,

30,00€

© Henri Gervex, Une séance du jury en peinture, 1885.

Barbara Jouves-Hann, ingénieure de recherche à l'École normale supérieure Paris-Saclay chargée du projet « Recherche et restauration » pour le Domaine de recherche et d’innovation majeurs (DIM) Patrimoines matériels – innovation, expérimentation, résilience (PAMIR) de la Région Île-de-France, docteure de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en 2019, invite le lecteur à voir autrement le marché de l’art au XIXe siècle, interrogeant « la notion de matérialité de l’œuvre à travers ses modifications et évolutions, comme reflets de pratiques sociales ou artistiques spécifiques. » (p. 17-18) C’est toute une approche qu’il s’agit de repenser : ne plus voir l’œuvre uniquement dans son histoire passée, articulée à sa création, mais s’attacher à son présent, au moment de son exposition (avec les aléas que cette exposition peut entraîner, et les conséquences que ceux-ci peuvent engendrer). Là commence un cheminement extrêmement stimulant, que l’autrice accompagne avec finesse, contextualisant chaque donnée, saisissant les évolutions de l’œuvre d’art qui, de sacralisée, vient prendre sa place dans un siècle des développements de l’industrie et de l’essor scientifique, afin de comprendre comment se rencontrent, sur la scène du marché de l’art, autant d’acteurs que les artistes, les amateurs, les restaurateurs, les conservateurs, les critiques, la presse, les institutions, etc.

Barbara Jouves-Hann, ingénieure de recherche à l'École normale supérieure Paris-Saclay chargée du projet « Recherche et restauration » pour le Domaine de recherche et d’innovation majeurs (DIM) Patrimoines matériels – innovation, expérimentation, résilience (PAMIR) de la Région Île-de-France, docteure de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en 2019, invite le lecteur à voir autrement le marché de l’art au XIXe siècle, interrogeant « la notion de matérialité de l’œuvre à travers ses modifications et évolutions, comme reflets de pratiques sociales ou artistiques spécifiques. » (p. 17-18) C’est toute une approche qu’il s’agit de repenser : ne plus voir l’œuvre uniquement dans son histoire passée, articulée à sa création, mais s’attacher à son présent, au moment de son exposition (avec les aléas que cette exposition peut entraîner, et les conséquences que ceux-ci peuvent engendrer). Là commence un cheminement extrêmement stimulant, que l’autrice accompagne avec finesse, contextualisant chaque donnée, saisissant les évolutions de l’œuvre d’art qui, de sacralisée, vient prendre sa place dans un siècle des développements de l’industrie et de l’essor scientifique, afin de comprendre comment se rencontrent, sur la scène du marché de l’art, autant d’acteurs que les artistes, les amateurs, les restaurateurs, les conservateurs, les critiques, la presse, les institutions, etc.