C'est fini, ça va finir, ça va peut-être finir

Décor sous les draps et fantômes du passé : après une première série de représentations à l'automne 2009, Mitch Hooper met à nouveau en scène Trahisons (Betrayal) de Harold Pinter (1930-2008), au théâtre du Lucernaire, à Paris.

L'intérieur est sobre : un lit, un canapé, une table et deux chaises, le tout recouvert de draps blancs, comme si l'on pénétrait dans une maison abandonnée dont on a enveloppé chaque meuble pour qu'il ne prenne la poussière. Dépouillé, l'espace, comme les dialogues de Pinter, qui semblent se limiter à quelques bavardages insignifiants. Emma (Delphine Lalizout) dirige une galerie ; son époux Robert (Sacha Petronijevic) est éditeur, et Jerry

(Anatole de Bodinat), le meilleur ami de ce dernier, est agent littéraire. Derrière ce trio qui semble ne se préoccuper que de conversations mondaines et de parties de squash, se profile l'éternel schéma du vaudeville : la femme, le mari et l'amant. Mais le dramaturge britannique prend garde de ne pas tomber dans les lieux communs : pas de vulgarité, pas de scène de ménage à proprement parler. Le mari ne semble même pas jaloux de la trahison de sa femme, et c'est plutôt l'amant qui est bouleversé d'apprendre qu'Emma a révélé à Robert une liaison…qui semble être achevée depuis déjà deux ans.

Tout glisse, apparemment en surface. Dès la première scène, Jerry et Emma n'ont de cesse de se demander mutuellement si "

ça va ?", sans véritablement se faire face. Chacun de son côté regarde dans le vague, comme s'il cherchait un quelconque passé enfoui au sein des souvenirs ; un écho à l'influence de

Marcel Proust sur l'oeuvre de Pinter, selon Mitch Hooper. Reprise sur le thème de la recherche du temps perdu, le premier tableau s'ouvre ainsi en 1977, l'ultime scène revient au point de départ de l'adultère : le premier baiser que Jerry donne à Emma en 1968. D'une scène à l'autre, la pièce remonte le temps, dévoilant peu à peu les non-dits qui se cachent au sein du discours des personnages.

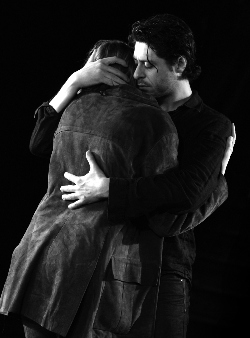

Dans la précédente mise en scène de Hooper, en 2009, les décors changeaient à chaque scène pour mettre en exergue le glissement d'un époque à l'autre. Cette année, le metteur en scène fait confiance aux indices de Pinter disséminés au fil du texte, refusant de signaler explicitement les dates et les lieux par l'environnement, soulignant plutôt les retours en arrière par différents mécanismes symboliques. En premier lieu, la couleur des tenues : dès l'ouverture - une scène de retrouvailles qui a tout l'air d'une rupture - Emma et Jerry sont tous deux vêtus de noir, comme s'ils faisaient le deuil d’un passé que rien ne pourra ressusciter. Peu à peu, jusqu'au rideau final, Emma quittera son long manteau pour s'envelopper sensuellement dans un châle rouge. Ses épaules se découvriront, sa jupe se fendra, elle troquera les bottes pour des talons hauts. L'incommunicabilité initiale entre Jerry et Emma laissera place à des scènes d'effusion amoureuse.

Dès lors, le décor peut rester le même, car il ne s'agit pas de figurer le passé pour lui-même mais de montrer comment il hante les consciences et pèse désormais sur le présent des personnages : les meubles recouverts de draps blancs sont ainsi, pour Mitch Hooper, le moyen de "

suggérer le travail de la mémoire" : il symbolisent l'ancien studio de Wessex Grove, lieu de rendez-vous des amants qui finit par devenir une maison à l'abandon, à l'image de leur relation qui s'étiole. Derrière ces simples draps blancs, le non-dit que recouvre chaque parole des personnages. "

Le texte d'une pièce de Pinter est la partie visible de l'iceberg", souligne le metteur en scène. L'apparente vacuité des répliques, ramenées parfois à de simples messages visant à vérifier la fonction phatique du langage - s'assurer que l'autre a bien entendu ou est bien présent -, cache en réalité tout un monde de sous-entendus, que le personnage est incapable d'avouer ou tout simplement de reconnaître. Et pourtant, derrière ce jeu d'apparences, c'est le désir brûlant de reprendre une liaison qui se dissimule. La trahison dans la pièce, ce n'est peut-être pas simplement l'adultère, la femme qui trahit le mari, le mari qui en fait de même, l'amant qui trahit son meilleur ami, la maîtresse qui trahit l'amant en révélant leur liaison, ni même l'amant qui trahit la maîtresse, incapable de changer de vie et d'envisager leur studio de Wessex Grove comme une nouvelle "maison" puisque chacun a déjà de son côté "

une maison, avec des enfants… et des rideaux"... La trahison, c'est avant tout celle des mots, qui révèlent malgré eux l'innommable. Le signifié excède sans cesse le signifiant. Aussi Pinter s'intéresse-t-il davantage aux silences et béances du langage qu'à l'entrée en dialogue, de toute façon vouée à l'échec.

Chaque élément comique comporte son revers tragique. Ainsi, Robert apprenant la trahison d'Emma, dissimule avec brio sa colère derrière un flegme tout britannique : la manière dont il s'évertue à rentrer sa chemise dans son pantalon reflète la façon dont il cache ses sentiments. Même si la colère et la déception ne demandent qu'à jaillir, il faut les retenir coûte que coûte. Lorsqu'il tente de révéler à Jerry - sans véritablement le dire - qu'il sait tout de sa relation avec Emma, le quiproquo fait sourire : "

Tu sais ce que tu as en commun avec Emma ? L'amour… de la littérature. Du moins, vous aimez la prose contemporaine, vous vous jetez sur le tout nouveau roman du tout nouvel auteur, Casey, Spinks… Vous deux, vous connaissez ce grand frisson." Habilement, Robert reproche à son ami sa trahison, mais ce dernier n'y voit que du feu. Et le roman que lit Emma sur les conseils de Robert au cours du voyage à Venise n'est qu'une mise en abyme de la situation : "

Et quel est le sujet, d'après toi ?" dit-elle. "

ça parle de…trahisons", répond-il.

"

La simplicité de Pinter exige beaucoup de travail", poursuit Mitch Hooper, qui a longtemps cotoyé et travaillé avec l'écrivain.

Trahisons prend, selon le metteur en scène, des allures de sculpture : Harold Pinter a sans cesse corrigé, rectifié, élagué, supprimé les gestes, les tons, les regards qui en diraient trop. Jusqu'à enfermer les personnages dans la répétition, à la manière d'un Samuel Beckett, fidèle ami et modèle du dramaturge. Comme dans

Fin de partie, "

la fin est dans le commencement" : on ne peut être sincère ni avec le mari, ni avec l'amant. Mensonges et tromperies, rien qui ne puisse jamais dire le vrai. Restent, en bruit de fond, les rires de Charlotte, la fille d'Emma que Jerry avait lancée en l'air et rattrapée dans ses bras, qui viennent ponctuer de façon lancinante la pièce, comme un cri.

(Anatole de Bodinat), le meilleur ami de ce dernier, est agent littéraire. Derrière ce trio qui semble ne se préoccuper que de conversations mondaines et de parties de squash, se profile l'éternel schéma du vaudeville : la femme, le mari et l'amant. Mais le dramaturge britannique prend garde de ne pas tomber dans les lieux communs : pas de vulgarité, pas de scène de ménage à proprement parler. Le mari ne semble même pas jaloux de la trahison de sa femme, et c'est plutôt l'amant qui est bouleversé d'apprendre qu'Emma a révélé à Robert une liaison…qui semble être achevée depuis déjà deux ans.

(Anatole de Bodinat), le meilleur ami de ce dernier, est agent littéraire. Derrière ce trio qui semble ne se préoccuper que de conversations mondaines et de parties de squash, se profile l'éternel schéma du vaudeville : la femme, le mari et l'amant. Mais le dramaturge britannique prend garde de ne pas tomber dans les lieux communs : pas de vulgarité, pas de scène de ménage à proprement parler. Le mari ne semble même pas jaloux de la trahison de sa femme, et c'est plutôt l'amant qui est bouleversé d'apprendre qu'Emma a révélé à Robert une liaison…qui semble être achevée depuis déjà deux ans.  Dès lors, le décor peut rester le même, car il ne s'agit pas de figurer le passé pour lui-même mais de montrer comment il hante les consciences et pèse désormais sur le présent des personnages : les meubles recouverts de draps blancs sont ainsi, pour Mitch Hooper, le moyen de "suggérer le travail de la mémoire" : il symbolisent l'ancien studio de Wessex Grove, lieu de rendez-vous des amants qui finit par devenir une maison à l'abandon, à l'image de leur relation qui s'étiole. Derrière ces simples draps blancs, le non-dit que recouvre chaque parole des personnages. "Le texte d'une pièce de Pinter est la partie visible de l'iceberg", souligne le metteur en scène. L'apparente vacuité des répliques, ramenées parfois à de simples messages visant à vérifier la fonction phatique du langage - s'assurer que l'autre a bien entendu ou est bien présent -, cache en réalité tout un monde de sous-entendus, que le personnage est incapable d'avouer ou tout simplement de reconnaître. Et pourtant, derrière ce jeu d'apparences, c'est le désir brûlant de reprendre une liaison qui se dissimule. La trahison dans la pièce, ce n'est peut-être pas simplement l'adultère, la femme qui trahit le mari, le mari qui en fait de même, l'amant qui trahit son meilleur ami, la maîtresse qui trahit l'amant en révélant leur liaison, ni même l'amant qui trahit la maîtresse, incapable de changer de vie et d'envisager leur studio de Wessex Grove comme une nouvelle "maison" puisque chacun a déjà de son côté "une maison, avec des enfants… et des rideaux"... La trahison, c'est avant tout celle des mots, qui révèlent malgré eux l'innommable. Le signifié excède sans cesse le signifiant. Aussi Pinter s'intéresse-t-il davantage aux silences et béances du langage qu'à l'entrée en dialogue, de toute façon vouée à l'échec.

Dès lors, le décor peut rester le même, car il ne s'agit pas de figurer le passé pour lui-même mais de montrer comment il hante les consciences et pèse désormais sur le présent des personnages : les meubles recouverts de draps blancs sont ainsi, pour Mitch Hooper, le moyen de "suggérer le travail de la mémoire" : il symbolisent l'ancien studio de Wessex Grove, lieu de rendez-vous des amants qui finit par devenir une maison à l'abandon, à l'image de leur relation qui s'étiole. Derrière ces simples draps blancs, le non-dit que recouvre chaque parole des personnages. "Le texte d'une pièce de Pinter est la partie visible de l'iceberg", souligne le metteur en scène. L'apparente vacuité des répliques, ramenées parfois à de simples messages visant à vérifier la fonction phatique du langage - s'assurer que l'autre a bien entendu ou est bien présent -, cache en réalité tout un monde de sous-entendus, que le personnage est incapable d'avouer ou tout simplement de reconnaître. Et pourtant, derrière ce jeu d'apparences, c'est le désir brûlant de reprendre une liaison qui se dissimule. La trahison dans la pièce, ce n'est peut-être pas simplement l'adultère, la femme qui trahit le mari, le mari qui en fait de même, l'amant qui trahit son meilleur ami, la maîtresse qui trahit l'amant en révélant leur liaison, ni même l'amant qui trahit la maîtresse, incapable de changer de vie et d'envisager leur studio de Wessex Grove comme une nouvelle "maison" puisque chacun a déjà de son côté "une maison, avec des enfants… et des rideaux"... La trahison, c'est avant tout celle des mots, qui révèlent malgré eux l'innommable. Le signifié excède sans cesse le signifiant. Aussi Pinter s'intéresse-t-il davantage aux silences et béances du langage qu'à l'entrée en dialogue, de toute façon vouée à l'échec.