Ce qu'Eschyle confie à Pélasgos, c'est au spectateur que Jan Ritsema le redit, dans sa recherche perpétuelle d'une mise en scène qui veut provoquer la pensée plus que l'émotion. Pour cet homme qui aime aussi bien

déconstruire que

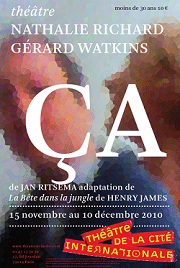

reconstruire, le texte d'Henry James était un terrain de jeu idéal pour montrer de la pensée en acte. Afin de ne rien produire qui eût seulement ressemblé à l'adaptation préexistante de James Lord, Jan Ritsema et ses partenaires ont désassemblé le secret de John Marcher et May Bratram pour mieux créer de nouvelles articulations et de nouveaux niveaux de lecture. Le résultat n'en reste pas moins fidèle à un texte lui-même déjà construit sur une mise en abîme.

La bête dans la jungle (1905) raconte l'angoisse névrotique

de John Marcher (Gérard Watkins), dévoré par l'attente d'une Chose qu'il ne connaît pas et aux aguets de laquelle il ne peut envisager de se tenir sans son amie May. Sûr de l'identifier le moment venu, il attend. Mais peut-être que Ça est déjà là.

Le récit de James s'ouvre sur la visite de son protagoniste au Château de Weatherend, musée où May Bratram (Nathalie Richard) fait occasionnellement fonction de guide. L'apparition envoûtante de cette femme, déjà rencontrée par le passé en Italie, oblige John à se remémorer un épisode dont on comprend peu à peu pourquoi il a été enterré. Dix ans après leur première rencontre italienne et bien après Weatherend, c'est à ce même travail d'anamnèse que May, alors en proie à la maladie, l'oblige de nouveau à se livrer. Au cours de cette véritable cure analytique qu'elle conduit, la rencontre de Naples, enfouie dans la mémoire, retrouve ses contours. Comparée par John lui-même à un sphinx, May est une figure énigmatique : elle est celle qui sait, celle qui retrouve comme par enchantement son passé momifié. Lui, c'est l'homme malade d'un passé qui ne passe pas et qui ne l'aurait probablement jamais été s'il n'avait recroisé celle devenue son amie. Etrange hasard qui s'avèrera être l'opportunité de renaître, de reconnaître enfin l'amour attaché à la première rencontre, étouffé sans l'autorisation d'être vécu.

Ainsi John rencontre-t-il May. Ou bien est-ce Nathalie Richard qui rencontre John ? "

Mais tu n'as pas aimé quand j'ai dit cela", dit-elle. N'est-ce pas alors plutôt à Gérard Watkins qu'elle s'adresse ? L'adaptation de Jan Ritsema poursuit le travail d'archéologie suggéré par James, sur trois niveaux de réalité. Un premier fait se rencontrer les personnages ; un deuxième les acteurs, qui se regardent jouer ; un troisième, enfin, mêle les deux. Le passage de l'un à l'autre repose sur un jeu de pronoms subtil. Contrairement à John, Jan Ritsema confesse un souci irrépressible de transparence et une soif inextinguible d'actualité. De cette conviction que "

la croyance est du temps perdu", qu'il ne faut pas espérer mais faire, le metteur en scène s'est livré à un long travail de recherche de l'instant : "

J'ai cherché des acteurs qui ne sont pas toujours en train de colorer ce qu'ils disent." Il a fallu rendre le quatrième mur des comédiens, celui qui les sépare du public, le plus fin possible. D'où leur présence sur scène dès que les spectateurs rentrent s'installer. En pleine lumière, les uns peuvent dévisager les autres. Nathalie Richard s'échauffe les poignets, Gérard Watkins baille entre deux échanges d'un sourire complice. Le public n'est pas seulement ces individus plongés dans le noir, et les acteurs n'effectuent pas seulement des déplacements finement orchestrés, comme ils ne jouent pas simplement la narration.

Pour que son théâtre ne ressemble jamais à du théâtre, Jan Ritsema a engagé ses comédiens dans un difficile travail de désapprentissage. Ainsi chaque représentation les fait-elle opérer des déplacements plus ou moins différents. Résister à la tentation de poser, "

ne jamais prendre conscience de son profil", "

ne pas donner sa chance à la fixation", voilà qui doit servir une seule aspiration : "

toujours être autrement que ce qu'on prévoit d'être", insiste le metteur en scène. Comme pour John et May, il s'est agi pour Nathalie Richard et Gérard Watkins de rester deux explorateurs.

Mais tout en se prêtant à l'aventure, quelque chose en John, et de lui, résiste. Il dit se souvenir de tout et vouloir "

remettre chaque chose droite" : il aurait ainsi rencontré May à Rome, où elle était accompagnée de ses parents et lui des Pemble. Surpris par un orage, ils se seraient réfugiés dans les fouilles du Palais de César. Viennent alors les premières rectifications d'une longue liste que seule May peut détenir, à l'exception de la dernière, qu'avec beaucoup de justesse Ritsema prend soin de laisser à John. Il eut été facile de clore la pièce sur ce monologue de Nathalie Richard réfléchissant à John : "

De nouveau au cimetière, tu remarques un homme auprès d'une autre tombe. Cet homme pleure, il te regarde et son regard te traverse comme une lame d'acier car que vois-tu là : la passion, et du coup tu t'avises : cette chose-là, je ne l'ai jamais connue. Cet homme-là, il a aimé une autre pour elle-même et toi tu n'as aimé May que dans la mesure où tu avais besoin d'elle, où elle pouvait t'être utile, bref : avec un égoïsme glacé. Le destin t'a frappé, tout ce temps où tu attendais, c'était l'attente même qui avait été ton destin et la seule issue, ton salut, eût été de l'aimer. Alors, alors seulement, tu aurais vécu. Tu as failli, avec une extrême précision tu as failli en tout. A présent tu vois la jungle de ta vie, tu vois le fauve aux aguets, qui lentement se redresse et menace, il se prépare au bond, tu te détournes instinctivement et tu te jettes sur la tombe, visage à terre. Pan. Fini." Non, ce ne sera pas encore fini, pas tout à fait.

Du constat "

qu'au fond [John] ne se rappelait absolument rien d'elle" lorsqu'ils se revirent à Weatherend,

Ça laisse au comédien l'espace d'inventer d'autres passés que Gérard Watkins paraît broder spontanément, avec le naturel si cher à Ritsema. Mais si John a déplacé à Rome cette rencontre névralgique, c’est qu'il ne souhaitait pas se souvenir qu'il avait alors avoué à May son secret : qu'il se sent appelé par une Chose puissante. Epuiser l'attente de John, autrement dit user cette croyance qu'une Chose doit arriver jusqu'à pouvoir nommer "Ça" est un dessein que James aurait certainement aimé s'appliquer à lui-même, et à quoi Jan Ritsema parvient habilement à donner vie. Deux mouvements inverses et complémentaires cohabitent de la première à la dernière réplique : à mesure que les comédiens montent le récit de James, l'attente du personnage de John s'étiole. Ritsema a marié son choix d'une direction minimale, ou plutôt partagée, au décor épuré et à la scénographie sonore de Dominique Gonzales-Foerster. L'arrière-fond de bruits composites doit contribuer à maintenir l'acteur et le spectateur alerte. "

Beaucoup d'acteurs n'ont jamais regardé leurs partenaires. Ils n'osent pas, parce que cela leur fait perdre leur texte. Mais ce n’est pas grave s'ils oublient. S'ils se perdent, ils se retrouvent". En somme il suffit d'être là, ensemble. Bien sûr le théâtre demeure de la vie préparée, mais Ritsema aspire à diriger sans imposer de carcan : "

Le théâtre ce n'est pas seulement une fabrique, c'est un parc ouvert."

Un parc de la pensée où chacun peut aller à la rencontre

de "Ça", ce qui n'a pas de nom, ou qui en a toujours eu un. Cette traduction française du titre de l'adaptation néerlandaise - originairement

Het, pronom néerlandais neutre désignant la chose dont on parle - renvoie immanquablement au lieu psychique dans lequel Sigmund Freud voit se cristalliser l'Objet de la pulsion, "

la bête dans la jungle". Une grande partie des exégèses consacrées à la nouvelle d'Henry James y voit volontiers les signes de ce qu'Eve Kosofsky Sedgwick nomme "

la panique homosexuelle" qui se serait répandue dans la littérature anglo-saxonne à la fin du XIXe siècle**. Selon cette lecture, le secret de John n'est pas son amour pour May mais son absence d'amour pour elle, son manque à la désirer, le vide culpabilisant à la place du désir hétérosexuel prescrit qui devrait être là. Sedgwick fait remarquer que nombre des expressions de John, lorsque qu'il parle de "la bête dans la jungle" - "

choses horribles que je ne peux pas nommer", "

quelque chose de plus monstrueux que tout ce qu'on peut penser" - renvoient à "

l'amour qui ne peut pas dire son nom", litote alors en usage pour nommer l'homosexualité. Cette interprétation n'est pas celle que retient Jan Ritsema. Mais à cet égard, toujours soucieux de n'être pas trop directif, il n'en retient aucune autre.

Si derrière "Ça" il peut y avoir aussi le reproche de réification d'autrui que May-Nathalie Richard fait à John, Gérard Watkins rappelle à sa partenaire que tout le monde a un "Ça", que tout le monde aspire à réaliser quelque chose de grand, à inscrire ce fameux quelque chose, quelque part dans l'histoire des hommes. Le personnage de John ne cesse de vouloir faire entendre que derrière l'apparente médiocrité des personnes se cache parfois un désir de transcendance bien plus fort que celui du premier dévot. Une contradiction dont le travail de Jan Ritsema lui-même est une variation : toute la recherche de non-performance dans laquelle il emmène ses comédiens rend l'émotion d'autant plus palpable qu'elle n'est pas feinte. Ainsi peut-être ne faut-il pas tant croire à "Ça" qu'agir pour le faire advenir, ou du moins le bousculer au contact du monde. Et Jan Ritsema de reconnaître : "

J'aime la complication, parce que la vie est compliquée, mais elle l'est de manière élégante".

de John Marcher (Gérard Watkins), dévoré par l'attente d'une Chose qu'il ne connaît pas et aux aguets de laquelle il ne peut envisager de se tenir sans son amie May. Sûr de l'identifier le moment venu, il attend. Mais peut-être que Ça est déjà là.

de John Marcher (Gérard Watkins), dévoré par l'attente d'une Chose qu'il ne connaît pas et aux aguets de laquelle il ne peut envisager de se tenir sans son amie May. Sûr de l'identifier le moment venu, il attend. Mais peut-être que Ça est déjà là. Pour que son théâtre ne ressemble jamais à du théâtre, Jan Ritsema a engagé ses comédiens dans un difficile travail de désapprentissage. Ainsi chaque représentation les fait-elle opérer des déplacements plus ou moins différents. Résister à la tentation de poser, "ne jamais prendre conscience de son profil", "ne pas donner sa chance à la fixation", voilà qui doit servir une seule aspiration : "toujours être autrement que ce qu'on prévoit d'être", insiste le metteur en scène. Comme pour John et May, il s'est agi pour Nathalie Richard et Gérard Watkins de rester deux explorateurs.

Pour que son théâtre ne ressemble jamais à du théâtre, Jan Ritsema a engagé ses comédiens dans un difficile travail de désapprentissage. Ainsi chaque représentation les fait-elle opérer des déplacements plus ou moins différents. Résister à la tentation de poser, "ne jamais prendre conscience de son profil", "ne pas donner sa chance à la fixation", voilà qui doit servir une seule aspiration : "toujours être autrement que ce qu'on prévoit d'être", insiste le metteur en scène. Comme pour John et May, il s'est agi pour Nathalie Richard et Gérard Watkins de rester deux explorateurs.  de "Ça", ce qui n'a pas de nom, ou qui en a toujours eu un. Cette traduction française du titre de l'adaptation néerlandaise - originairement Het, pronom néerlandais neutre désignant la chose dont on parle - renvoie immanquablement au lieu psychique dans lequel Sigmund Freud voit se cristalliser l'Objet de la pulsion, "la bête dans la jungle". Une grande partie des exégèses consacrées à la nouvelle d'Henry James y voit volontiers les signes de ce qu'Eve Kosofsky Sedgwick nomme "la panique homosexuelle" qui se serait répandue dans la littérature anglo-saxonne à la fin du XIXe siècle**. Selon cette lecture, le secret de John n'est pas son amour pour May mais son absence d'amour pour elle, son manque à la désirer, le vide culpabilisant à la place du désir hétérosexuel prescrit qui devrait être là. Sedgwick fait remarquer que nombre des expressions de John, lorsque qu'il parle de "la bête dans la jungle" - "choses horribles que je ne peux pas nommer", "quelque chose de plus monstrueux que tout ce qu'on peut penser" - renvoient à "l'amour qui ne peut pas dire son nom", litote alors en usage pour nommer l'homosexualité. Cette interprétation n'est pas celle que retient Jan Ritsema. Mais à cet égard, toujours soucieux de n'être pas trop directif, il n'en retient aucune autre.

de "Ça", ce qui n'a pas de nom, ou qui en a toujours eu un. Cette traduction française du titre de l'adaptation néerlandaise - originairement Het, pronom néerlandais neutre désignant la chose dont on parle - renvoie immanquablement au lieu psychique dans lequel Sigmund Freud voit se cristalliser l'Objet de la pulsion, "la bête dans la jungle". Une grande partie des exégèses consacrées à la nouvelle d'Henry James y voit volontiers les signes de ce qu'Eve Kosofsky Sedgwick nomme "la panique homosexuelle" qui se serait répandue dans la littérature anglo-saxonne à la fin du XIXe siècle**. Selon cette lecture, le secret de John n'est pas son amour pour May mais son absence d'amour pour elle, son manque à la désirer, le vide culpabilisant à la place du désir hétérosexuel prescrit qui devrait être là. Sedgwick fait remarquer que nombre des expressions de John, lorsque qu'il parle de "la bête dans la jungle" - "choses horribles que je ne peux pas nommer", "quelque chose de plus monstrueux que tout ce qu'on peut penser" - renvoient à "l'amour qui ne peut pas dire son nom", litote alors en usage pour nommer l'homosexualité. Cette interprétation n'est pas celle que retient Jan Ritsema. Mais à cet égard, toujours soucieux de n'être pas trop directif, il n'en retient aucune autre.