dossier flânerie - agnès varda - cléo de 5 à 7

Cléo de 5 à 7 : "Il me semble que je n'ai plus peur"

En 1962, alors que la Nouvelle Vague bat son plein - Jean-Luc Godard vient de signer A bout de souffle, François Truffaut Les 400 coups, Eric Rohmer Le Signe du Lion et Jacques Rivette Paris nous appartient - Agnès Varda réalise elle aussi un film de flânerie parisienne. La cinéaste a déjà fait éclater sa singularité et son refus d'un cinéma traditionnel dans La Pointe Courte, en 1954. Sept ans plus tard, l'héroïne de Cléo de 5 à 7 est une jeune chanteuse qui attend les résultats d'une analyse médicale et craint d'être atteinte d'un cancer. Elle passe deux heures à déambuler dans Paris, apprenant à regarder la ville en même temps qu'à faire le deuil de la peur.

De flâner à glaner, il n'y a qu'une lettre

et qu'un pas, et l'on se souvient de l'amour affirmé d'Agnès Varda pour ceux qu'elle a filmés dans son documentaire

Les Glaneurs et la Glaneuse en 2000. Les deux attitudes ont sans doute en commun une ouverture aux possibles, un certain abandon au hasard des rencontres : le glaneur, pas plus que le flâneur, ne prémédite ses découvertes. Et l'un comme l'autre ont pour seule règle d'accepter de se laisser surprendre. Tous deux, du reste, peuvent être aussi bien des personnages que des cinéastes : la flânerie, chez Varda, n'est pas seulement un sujet ; elle constitue également un parti pris esthétique, et implique une déambulation non préméditée dans l'espace - les tribulations des

Glaneurs - ou dans le temps - si l'on songe à l'assemblage indomptable de souvenirs obéissant aux seuls impératifs de la mémoire affective des

Plages d'Agnès. L'acte cinématographique lui-même forme une sorte d'abandon à ce que proposent les aléas du hasard, de la mémoire et des rencontres. De là un cinéma qui, en revendiquant une liberté de forme, fait la part belle aux associations d'images et d'idées, et préfère aux constructions rationnelles les fils conducteurs affectifs. Il n'est pas étonnant que de nombreux films de Varda se situent ouvertement dans une esthétique du "collage" ou du "puzzle", comme si le credo du hasard déterminait une forme filmique en même temps qu'une conception du cinéma - comme art du possible, des possibles, et non comme objet figé, fini.

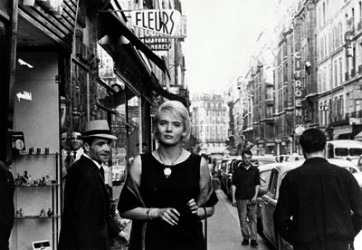

Cléo de 5 à 7 ne déroge pas à la règle. Dans cette histoire d'errance parisienne, déterminée par l'échéance du résultat médical et concentrée sur deux heures, le temps du film épousant le temps de l'histoire, la flânerie cinématographique est d'abord une manière de se fondre dans le regard d'un personnage, de faire résonner son état d'esprit dans un dispositif narratif qui s'y conforme. Ici, la pellicule épouse le temps et l'espace de l'errance : décors naturels d'une part, temps réaliste d'autre part, participent d'une volonté de coller au plus près du vécu de l'héroïne. La flânerie du personnage, comme celle du film, prennent la forme d'un abandon à la fois au présent de la déambulation - dans l'absence d'anticipation, donc de préméditation - et aux lieux qui s'y succèdent - dans l'absence de détermination préalable d'un trajet. Car si la Cléo de Varda, interprétée par Corinne Marchand, a tout d'une flâneuse, c'est que la subjectivité du regard fait du cadre spatio-temporel une matière malléable, exposée aux

métamorphoses que lui impose une perception guidée par les affects, de la peur qui rend le temps de l'attente interminable, à la curiosité qui construit l'espace à la mesure infinie des possibles de l'exploration.

Dans son acception classique, la flânerie se caractérise par son absence d'objectif et de destination. Dans

Cléo de 5 à 7, l'échéance du résultat médical, incarnation concrète de l'échéance fantasmée de la mort, semble troubler cette conception ; de même, la séquence d'ouverture, au cours de laquelle Cléo rend visite à une cartomancienne qui lui prédit sa perte, semble faire peser sur la construction du film le soupçon de la fatalité. Mais rien n'est jamais cédé au destin et le hasard reste vainqueur : le film tout entier repose sur une volonté de croire jusqu'au bout aux possibles et à l'inattendu. Le dénouement reste d'ailleurs en suspens, curieusement dédramatisé, comme si le point d'horizon s'était progressivement estompé au cours du film - comme si l'objet de l'attente importait moins que le mouvement vers cet objet et ce que ce mouvement comporte de disposition à la surprise. L'échéance de la mort n'est pas un aboutissement inéluctable qui définirait le parcours de Cléo comme une forme close, vaine, vouée à l'échec ; elle est bien plutôt un prétexte à la naissance d'une nouvelle manière d'être au monde. Le film ne raconte pas tant l'histoire d'une angoisse personnelle que celle de l'éveil d'un regard.

Le flâneur a ceci de plus que le rêveur qu'il sait regarder ce qui l'entoure. Dans

Cléo de 5 à 7, le spectacle du réel devient l'enjeu de la victoire sur la peur et, de fait, sur la mort. "

Depuis toujours je pense que tout le monde me regarde et que moi je ne regarde personne que moi, c'est lassant", soupire Cléo. Elle doit apprendre à regarder autour d'elle, ailleurs que dans ces miroirs dont la présence récurrente dessine le coeur secret de l'enjeu du film. Plus l'histoire avance, plus les personnages croisés par Cléo, les lieux et les petites scènes du quotidien gagnent en importance et en valeur. Comme si le regard, obéissant au hasard de l'abandon aux choses vues, dans le présent d'une découverte imprévue, signait l'accession à une liberté nouvelle, faite à la fois d'humilité et de curiosité - et comme si ce regard suffisait, en déplaçant l'enjeu du rapport au monde,

à conjurer la peur. Tout le parcours de Cléo consiste à passer du statut de femme-objet - de femme regardée - au statut de femme-sujet, qui regarde, curieuse, aux aguets, ouverte au monde.

Il y a, dans

Cléo de 5 à 7, une sorte d'aléa lié à la mort, qui est l'objet de croyances et de craintes - Cléo nourrit une multitude de superstitions -, et non de certitudes. L'indécision de l'échéance rend possibles les mouvements d'une narration elle-même ouverte à la surprise. La construction du scénario n'obéit à aucun principe préétabli ; elle s'autorise de franches digressions telles que l'épisode du film muet

Les Fiancés du Pont Mac-Donald que Cléo regarde depuis une cabine de projection, voire des ruptures comme la décision soudaine du personnage, au milieu du film, d'enlever sa perruque, de tomber les masques et de sortir seule. Les rencontres de Cléo n'obéissent à aucune nécessité. "

Réorganiser le hasard, voilà notre travail", disait Cocteau. Si la rencontre finale avec le jeune soldat en partance pour l'Algérie constitue un aboutissement dans l'apprentissage de Cléo, elle n'en conserve pas moins le goût de l'inattendu que lui confère l'absence de préméditation dramaturgique.

En ce sens, les dernières séquences constituent l'accomplissement d'une aspiration à dépasser l'angoisse - non pas à la nier, mais à ne plus en être le jouet. "

Il me semble que je n'ai plus peur", reconnaît Cléo. C'est au moment où la menace se fait plus proche, au moment où la flânerie parisienne touche à sa fin, que la sérénité peut paradoxalement advenir. La flânerie a peut-être ceci en commun avec la mort qu'elle se définit comme un abandon de soi et, en tant que telle, (d)énonce une fragilité du sujet dans son rapport au monde. Et pourtant, elle est bien, dans

Cléo de 5 à 7, ce qui permet de maîtriser ce rapport, et, en allant à la rencontre - une rencontre sincère, naïve - du monde et de l'autre, de faire la conquête d'une forme de bonheur. La conscience de la mort n'est pas éludée, pas plus que les doutes qu'elle engendre ; mais accepter l'angoisse permet à Cléo de la dompter, en se laissant peu à peu aller à la simplicité de la découverte. "

Il me semble que je suis heureuse", conclut-elle.

et qu'un pas, et l'on se souvient de l'amour affirmé d'Agnès Varda pour ceux qu'elle a filmés dans son documentaire Les Glaneurs et la Glaneuse en 2000. Les deux attitudes ont sans doute en commun une ouverture aux possibles, un certain abandon au hasard des rencontres : le glaneur, pas plus que le flâneur, ne prémédite ses découvertes. Et l'un comme l'autre ont pour seule règle d'accepter de se laisser surprendre. Tous deux, du reste, peuvent être aussi bien des personnages que des cinéastes : la flânerie, chez Varda, n'est pas seulement un sujet ; elle constitue également un parti pris esthétique, et implique une déambulation non préméditée dans l'espace - les tribulations des Glaneurs - ou dans le temps - si l'on songe à l'assemblage indomptable de souvenirs obéissant aux seuls impératifs de la mémoire affective des Plages d'Agnès. L'acte cinématographique lui-même forme une sorte d'abandon à ce que proposent les aléas du hasard, de la mémoire et des rencontres. De là un cinéma qui, en revendiquant une liberté de forme, fait la part belle aux associations d'images et d'idées, et préfère aux constructions rationnelles les fils conducteurs affectifs. Il n'est pas étonnant que de nombreux films de Varda se situent ouvertement dans une esthétique du "collage" ou du "puzzle", comme si le credo du hasard déterminait une forme filmique en même temps qu'une conception du cinéma - comme art du possible, des possibles, et non comme objet figé, fini.

et qu'un pas, et l'on se souvient de l'amour affirmé d'Agnès Varda pour ceux qu'elle a filmés dans son documentaire Les Glaneurs et la Glaneuse en 2000. Les deux attitudes ont sans doute en commun une ouverture aux possibles, un certain abandon au hasard des rencontres : le glaneur, pas plus que le flâneur, ne prémédite ses découvertes. Et l'un comme l'autre ont pour seule règle d'accepter de se laisser surprendre. Tous deux, du reste, peuvent être aussi bien des personnages que des cinéastes : la flânerie, chez Varda, n'est pas seulement un sujet ; elle constitue également un parti pris esthétique, et implique une déambulation non préméditée dans l'espace - les tribulations des Glaneurs - ou dans le temps - si l'on songe à l'assemblage indomptable de souvenirs obéissant aux seuls impératifs de la mémoire affective des Plages d'Agnès. L'acte cinématographique lui-même forme une sorte d'abandon à ce que proposent les aléas du hasard, de la mémoire et des rencontres. De là un cinéma qui, en revendiquant une liberté de forme, fait la part belle aux associations d'images et d'idées, et préfère aux constructions rationnelles les fils conducteurs affectifs. Il n'est pas étonnant que de nombreux films de Varda se situent ouvertement dans une esthétique du "collage" ou du "puzzle", comme si le credo du hasard déterminait une forme filmique en même temps qu'une conception du cinéma - comme art du possible, des possibles, et non comme objet figé, fini.  métamorphoses que lui impose une perception guidée par les affects, de la peur qui rend le temps de l'attente interminable, à la curiosité qui construit l'espace à la mesure infinie des possibles de l'exploration.

métamorphoses que lui impose une perception guidée par les affects, de la peur qui rend le temps de l'attente interminable, à la curiosité qui construit l'espace à la mesure infinie des possibles de l'exploration.  à conjurer la peur. Tout le parcours de Cléo consiste à passer du statut de femme-objet - de femme regardée - au statut de femme-sujet, qui regarde, curieuse, aux aguets, ouverte au monde.

à conjurer la peur. Tout le parcours de Cléo consiste à passer du statut de femme-objet - de femme regardée - au statut de femme-sujet, qui regarde, curieuse, aux aguets, ouverte au monde.