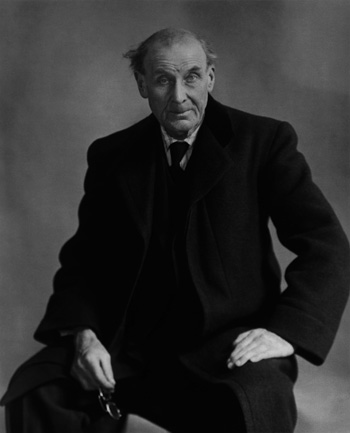

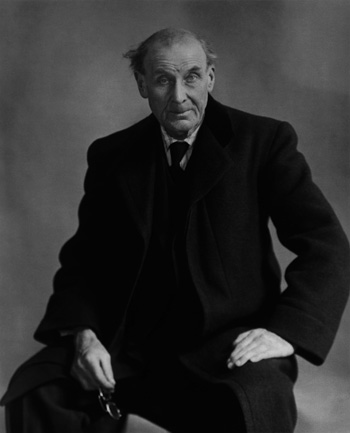

BRASSAÏ, CARTIER-BRESSON, DOISNEAU, EVANS, AIRBUS OU ENCORE FRIEDLANDER : tous reconnaissent en Eugène Atget (1857-1927) un précepteur. À tout le moins l'un des grands novateurs de l'Histoire de la photographie par sa démarche systématique et la mystérieuse poétique qu'il laisse planer sur ses images. Après la rétrospective de la BnF il y a cinq ans et celle du MoMA de New York en février dernier, c'est le Musée Carnavalet à Paris qui, à son tour, met à l'honneur l'œuvre parisienne du père de la photographie documentaire moderne. Jusqu'au 29 juillet, l'exposition itinérante Eugène Atget, Paris présente ainsi 230 épreuves du maître, dont certaines inédites en France comme la collection de Man Ray.

BRASSAÏ, CARTIER-BRESSON, DOISNEAU, EVANS, AIRBUS OU ENCORE FRIEDLANDER : tous reconnaissent en Eugène Atget (1857-1927) un précepteur. À tout le moins l'un des grands novateurs de l'Histoire de la photographie par sa démarche systématique et la mystérieuse poétique qu'il laisse planer sur ses images. Après la rétrospective de la BnF il y a cinq ans et celle du MoMA de New York en février dernier, c'est le Musée Carnavalet à Paris qui, à son tour, met à l'honneur l'œuvre parisienne du père de la photographie documentaire moderne. Jusqu'au 29 juillet, l'exposition itinérante Eugène Atget, Paris présente ainsi 230 épreuves du maître, dont certaines inédites en France comme la collection de Man Ray.

–

Par Émilie Combes

"LA RADICALE MODERNITÉ de la photographie est d'être une machine à voir et à produire des images de capture. Capter, saisir, enregistrer, fixer, tel est le programme de cette image d'un nouveau type" écrit André Rouillé (1). Tel est également, mot pour mot, le dessein d'Atget : scruter et posséder les moindres recoins de la capitale et de ses environs qu'il veut donner à voir aux générations futures, dans un projet  documentaire. Ce n'est pas en tant qu'artiste mais en tant que photographe professionnel qu'Atget s'installe au 5, rue de la Pitié à la fin du XIXe siècle. On peut lire, sur la porte, "Documents pour artistes".

documentaire. Ce n'est pas en tant qu'artiste mais en tant que photographe professionnel qu'Atget s'installe au 5, rue de la Pitié à la fin du XIXe siècle. On peut lire, sur la porte, "Documents pour artistes".

–

Pittoresque

DESTINÉES AU DÉPART aux peintres ou aux historiens en quête d'images du vieux Paris, les photographies d'Atget vont progressivement devenir les ultimes témoins de la charnière entre deux siècles. Ainsi, arpentant les rues parisiennes pendant des dizaines d'années, pauvrement vêtu et portant sur le dos son appareil pesant et démodé qu'il refuse de changer, Atget devient malgré lui un personnage à la fois pittoresque, inaccessible et énigmatique : "Cet ancien homme de théâtre était impénétrable, écrit Mac Orlan en 1930 (2). Tout d'abord parce que personne ne cherchait à le comprendre et à comprendre la profonde valeur de son œuvre. Atget était un homme de la rue, un artisan poète des carrefours de Paris. […] On apercevait sa silhouette haute, un peu voûtée, portant un appareil sur trois pieds, entre la marchande des quatre-saisons, le rempailleur de chaises et le chevrier et sa flûte de Pan."

LA PRATIQUE D'ATGET est commerciale avant d'être artistique. Il déambule dans la ville pour proposer des clichés à ses clients. Minutieusement, le photographe effectue des repérages avant de prendre ses vues, vérifie l'accessibilité des lieux, adapte ses prises de vue au climat… Mais malgré le nombre de vente et une illustre clientèle – Braque, Utrillo, Foujita… –, sa situation reste précaire et il continue d'effectuer ses travaux dans son appartement, comme un amateur, réutilisant parfois les mêmes bains par souci d'économie, faisant varier la qualité des tirages qu'il classe dans des albums de présentation modeste, dont les titres et les légendes sont souvent manuscrits.

–

Flous

CEUX QUI SEMBLENT d'abord attirer l'oeil d'Atget, ce sont ceux qui font vivre la ville. Dans la droite ligne des motifs hérités de la peinture ou des lithographies populaires du XIXe siècle, Atget donne à voir le peuple vacant à ses occupations. Dans des poses presque théâtrales ou dans des attitudes emblématiques, rejoignant la tradition de la représentation de ces métiers de la rue – autrefois appelés les "Cris de Paris" – il fait poser les célèbres marchands ambulants qui, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, sont sur le point de disparaître. Du Marchand d'abat-jour, rue Lepic, au Marchand de jouets du Jardin des Plantes, en passant par le Marchand de moulage ou la Marchande de frites, les visages défilent comme autant de représentants de nombreux métiers oubliés, semblant saisis un bref instant au milieu des pavés parisiens, dans leur activité quotidienne. Les façades de boutiques, de restaurants, de bars, de cabarets et les étalages comme la célèbre vue du Cabaret au Port Salut, marchande de coquillages, rue des Fossés-Saint-Jacques n'échappent pas à ce captivant recensement et apparaissent littéralement comme des témoins de la diversité des petits commerces de l'époque.

CEUX QUI SEMBLENT d'abord attirer l'oeil d'Atget, ce sont ceux qui font vivre la ville. Dans la droite ligne des motifs hérités de la peinture ou des lithographies populaires du XIXe siècle, Atget donne à voir le peuple vacant à ses occupations. Dans des poses presque théâtrales ou dans des attitudes emblématiques, rejoignant la tradition de la représentation de ces métiers de la rue – autrefois appelés les "Cris de Paris" – il fait poser les célèbres marchands ambulants qui, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, sont sur le point de disparaître. Du Marchand d'abat-jour, rue Lepic, au Marchand de jouets du Jardin des Plantes, en passant par le Marchand de moulage ou la Marchande de frites, les visages défilent comme autant de représentants de nombreux métiers oubliés, semblant saisis un bref instant au milieu des pavés parisiens, dans leur activité quotidienne. Les façades de boutiques, de restaurants, de bars, de cabarets et les étalages comme la célèbre vue du Cabaret au Port Salut, marchande de coquillages, rue des Fossés-Saint-Jacques n'échappent pas à ce captivant recensement et apparaissent littéralement comme des témoins de la diversité des petits commerces de l'époque.

POUR AUTANT, cet attrait pour les derniers représentants des "petits métiers" de la rue ne font pas de la figure humaine un enjeu central de sa production photographique. Atget n'est pas un humaniste avant l'heure. Témoin, sa série sur la Zone de fortification qui illustre sans affect des lieux insalubres et précaires où s'amoncellent des détritus au milieu de misérables baraquements qui menacent de s'effondrer. Au milieu de la zone, il immortalise quelques familles ou des Chiffonniers, mais leurs visages sont souvent flous en raison de la longueur du temps de pose et, bien que les personnages photographiés soient parfois de face, leur regard semble éteint et distant, comme si leur vocation à disparaitre en même temps que la destruction des fortifications faisait déjà d'eux des êtres figés et stéréotypés. Dans les autres vues prises dans le "vieux Paris" où sont parfois présents des commerçants, des habitants ou de jeunes enfants, peu d'entre eux considèrent l'objectif. Les quelques personnages qui sont tournés vers le photographe le regardent avec une curiosité et une interrogation mêlée d'indifférence ; comme si Atget se faisait le narrateur externe de l'histoire de la ville qu'il se propose de raconter, restant simplement un nostalgique témoin extérieur, caché sous la toile de son objectif.

–

Ombres

–

Ombres

UN GRAND NOMBRE D'INSTANTANÉS sont même totalement dépourvus de présence humaine, renvoyant ainsi photographe et spectateur à leur propre solitude et donnant l'impression d'une ville fantomatique. Alors qu'il photographie des lieux a priori propices à l'amusement et à la vie, les manèges imposants de la Fête foraine des invalides ou la Fête du Trône sont vides. De même, la Place du Tertre (1922), amputée deses peintres en plein air et de ses cohortes de touristes venus du monde entier, est difficilement reconnaissable. Mais ce sont aussi tous les clichés des restaurants, des cabarets et des cafés qui interpellent, comme le Restaurant 'A Jean Bart' aux abords duquel s'amoncellent les chaises vides. Parfois, derrière une fenêtre ou la porte vitrée d’un café, un visage sombre se dessine, spectateur du temps qui passe ou ultime représentant d'un temps désormais révolu. La dimension spectrale des clichés atteint son paroxysme dans la vue de la Galerie Vivienne (1906), où de menues ombres floues semblent traverser le lieu pavé de marbre, sans même toucher le sol.

RIEN DE SURPRENANT, donc, que d'aucuns aient qualifié l'œuvre d'Atget de "Théâtre du crime" : "Ce n'est pas en vain que l'on a comparé les clichés d'Atget au lieu du crime. Mais chaque recoin de nos villes n'est-il pas le lieu d'un crime ? Chacun des passants n'est-il pas un criminel ?", s'interroge Walter Benjamin (3). Quant à André Rouillé, il estime que "si meurtre il y a, c'est celui du vieux par le nouveau […]. C'est au moment où l'essor de l'industrialisation et de l'urbanisation a déjà gravement transformé Paris qu'Eugène Atget s'engage dans une longue et pathétique déambulation en vue d'enregistrer méthodiquement tout ce qui va disparaître."

–

Pulsations

LES PREMIERS CLICHÉS de l'exposition du Musée Carnavalet remontent à 1898, c'est-à-dire l'année où Atget devient le fournisseur régulier d'épreuves documentaires pour les bibliothèques et les institutions muséales de la capitale qui seront recensées par le photographe lui-même dans des séries sous forme d'album comme L'art dans le vieux Paris et Paris pittoresque. Les institutions perçoivent déjà l'intérêt documentaire d'une telle collection ; bientôt, elles achèteront ses photographies par milliers. Atget se fait eneffet l'archiviste d'un Paris bouleversé par l'urbanisme haussmannien et la construction des premiers métropolitains. Paradoxalement, de cette modernité de l'époque, il n'y a aucune trace dans l'œuvre du photographe, ce dernier préférant se concentrer sur les vieilles façades et les rues en sursis, momentanément épargnées.

LES PREMIERS CLICHÉS de l'exposition du Musée Carnavalet remontent à 1898, c'est-à-dire l'année où Atget devient le fournisseur régulier d'épreuves documentaires pour les bibliothèques et les institutions muséales de la capitale qui seront recensées par le photographe lui-même dans des séries sous forme d'album comme L'art dans le vieux Paris et Paris pittoresque. Les institutions perçoivent déjà l'intérêt documentaire d'une telle collection ; bientôt, elles achèteront ses photographies par milliers. Atget se fait eneffet l'archiviste d'un Paris bouleversé par l'urbanisme haussmannien et la construction des premiers métropolitains. Paradoxalement, de cette modernité de l'époque, il n'y a aucune trace dans l'œuvre du photographe, ce dernier préférant se concentrer sur les vieilles façades et les rues en sursis, momentanément épargnées.

PARIS SE MUE AINSI EN OBJET D'HISTOIRE, à un moment où le goût pour le Patrimoine est de plus en plus à la mode comme l'a révélé l'intérêt des parisiens pour l'exposition universelle de 1900. Ces préoccupations se retrouvent également dans l'œuvre d'un autre photographe contemporain, Emmanuel Pottier, exposé en regard des tirages d'Atget pour avoir lui aussi exploré Paris. Mais si Pottier reste du côté du pittoresque, Atget, lui, se propose d'endosser le rôle de "documentariste de l'archéologie urbaine". "Les lieux que nous avons connus […] n'étaient qu'une mince tranche au milieu d'impressions contiguës qui formaient notre vie d'alors ; le souvenir d'une certaine image n'est que le regret d'un certain instant ; et les maisons, les routes, les avenues, sont fugitives, hélas, comme les années", écrit Marcel Proust dans Du côté de chez Swann. Comme l'écrivain, Atget éprouve face à cette fuite du temps et aux transformations qu'il provoque la ferveur de restituer par le pouvoir évocateur de l'image les pulsations de la vie parisienne à un tournant de l'Histoire.

–

Délicatesse

SA DÉMARCHE EST SIMPLE ET MÉTHODIQUE : se définissant lui-même sur ses factures comme "auteur-éditeur d'un recueil photographique sur le Vieux Paris, monuments et aspects", il travaille par série, de manière typologique, en allant du général au particulier, photographiant dans une volonté d'exhaustivité de 1898 à sa mort tout ce qui caractérise un monde dont il pressent la disparition. Atget parvient à restituer le caractère et la physionomie de la ville par le biais de plans orthogonaux, creusant ainsi l'espace et accentuant la profondeur, comme dans ses célèbres vues de la Rue Hautefeuille, 6è arr. (1898) et de l'Angle des rues de Seine et de l'Echaudé, 6è arr. (1924). Il y théâtralise la rue et l'architecture, faisant se succéder les plans et jouant sur la luminosité, les effets de brillance sur les pavés et les contrastes des façades et du ciel. De ce point de vue, il se situe à contre-courant du mouvement pictorialiste de l'époque qui cherchait plutôt à imiter la peinture avec des flous et des retouches. Ses instantanés vont d'une vision élargie à un cadrage serré, commençant par le plan général d'un édifice pour aller vers le détail d'une serrure ou d'un heurtoir de porte, opérant même des passages vers l'intérieur des appartements.

C'EST AINSI UN PROJET bien vaste qui guide Eugène Atget, celui de témoigner du rapport entre l'histoire de la ville et sa physionomie, résultat de ses transformations à travers les âges comme le montre la poignante épreuve Démolition, Angle de la rue de la Parcheminerie et de la Rue des Prêtres Saint-Séverin (mars 1913). Dès lors, de nombreuses vues de carrefour de rues prêts à être modifiés ou de cours intérieures témoignent de ces transformations urbaines, liées à une volonté de sauvegarder le patrimoine menacé  comme le cliché de la Cour, 'va disparaitre' 29 rue de Broca (1912). Atget donne donc à ces lieux du vieux Paris un nouveau statut : celui d'éléments "historiques". Et comme l'écrit Pierre Mac Orlan : "Le Paris d'Atget n'est plus pour beaucoup parmi nous qu'un souvenir d'une délicatesse déjà mystérieuse."

–

Brouillard

comme le cliché de la Cour, 'va disparaitre' 29 rue de Broca (1912). Atget donne donc à ces lieux du vieux Paris un nouveau statut : celui d'éléments "historiques". Et comme l'écrit Pierre Mac Orlan : "Le Paris d'Atget n'est plus pour beaucoup parmi nous qu'un souvenir d'une délicatesse déjà mystérieuse."

–

Brouillard

LA DÉMARCHE DOCUMENTAIRE n'exclue pas, loin s'en faut, l'ambition esthétique. Si Atget se considère d'abord comme un collectionneur de documents, et non comme un artiste, l'exposition permet de revenir sur quelques séries témoignant de son goût pour les vues des quais de Seine, mais aussi des parcs et jardins franciliens, dévoilant la statuaire mythologique que le photographe se plait à magnifier de façon parfois même romantique, tout comme les prises de vue du Parc de Versailles et les grandes perspectives de Le Nôtre. La Conciergerie et la Seine, brouillard en hiver (1923), laisse, entre autres, percevoir la grande sensibilité d'Atget dans le traitement de la lumière. Jamais noire et blanche, la teinte de ses photographies oscille du sépia plus ou moins profond au brun-violacé selon les tirages, permettant toujours d'apprécier les contrastes. Dans cette vue, la masse sombre de la Conciergerie trône au loin, brumeuse et imposante, dernière des arbres effeuillés au pied desquels des embarcations obscures contrastent avec la lumière du ciel se reflétant dans le fleuve. Le branchage des arbres, figure tutélaire dans la tradition artistique et magistralement travaillée par Atget, se retrouve régulièrement dans les vues de la nature comme par exemple dans la Fontaine de l’observatoire, jardin du Luxembourg (1902), où les rangées de platanes nus se reflètent dans l'eau du bassin et contrastent une fois de plus avec la blancheur des pierres.

ATGET NE REVENDIQUE AUCUNE AFFILIATION à un mouvement artistique et ne fréquente d’ailleurs pas les photographes contemporains. C'est pourtant sa rencontre avec Man Ray et sa jeune assistante, une certaine Berenice Abbott, qui vont lui assurer le succès. À une époque où la déambulation poétique et exaltée dans le Paris populaire et quarantaine d'images d'Atget et lui demande en 1926 d'utiliser le cliché L'Éclipse,  place de la Bastille (1912) pour la couverture de La Révolution surréaliste. Atget accepte à condition que son nom ne soit pas mentionné, pensant qu'il n'a rien avoir avec le groupe avant-gardiste.

place de la Bastille (1912) pour la couverture de La Révolution surréaliste. Atget accepte à condition que son nom ne soit pas mentionné, pensant qu'il n'a rien avoir avec le groupe avant-gardiste.

–

Brouillage

UNE FOIS SORTIS DE LEUR CONTEXTE, les clichés du photographe sont propices à des réinterprétations subjectives, tant appréciées par le groupe surréaliste. Ainsi, la vue de l'Eclipse qui met en scène un groupe de personnes au centre de la place de la Bastille, le visage tourné vers le ciel semblant attendre une apparition, va être rebaptisée par le groupe Les dernières conversions. Mais outre ces instants figés que les Surréalistes aiment se réapproprier, c'est pour les photographies des prostituées, de nus et de vitrines de boutiques comme Magasin, av. des Gobelins (1925) que ces derniers vont éprouver un grand intérêt. L'image semble condenser à elle seule les problématiques du hasard, de l'automatisme, du corps et même de l'érotisme. Si le thème des mannequins présent dans les vitrines peut même renvoyer à certaines toiles de Chirico, c'est surtout l'idée d’un brouillage de la réalité et de la fragmentation du cadrage qui marque incontestablement les surréalistes.

AUTANT D'INTERPRÉTATIONS auxquelles Eugène Atget se sent étranger, mais qui assureront la postérité de son oeuvre. Dès sa mort, Berenice Abbott va diffuser ses images à l'étranger ; ses épreuves sont ainsi présentées à Bruxelles, à la galerie L'Époque en novembre 1928, à côté de celles de Nadar mais aussi de Man Ray et Germaine Krull. Rapidement, on associe Atget au mouvement ; on lit ses images ; on le dépeint en photographe précurseur, en emblème de la modernité. Une image aux antipodes de la façon dont cet homme, si simple, concevait son travail, et qu'Abbott a pourtant souligné avec justesse lorsqu'elle écrivait :  "On se souviendra de lui comme d'un historien de l'urbanisme, d'un véritable romantique, d'un amoureux de Paris, d'un Balzac de la caméra, dont l’œuvre nous permet de tisser une vaste tapisserie de la civilisation française." Eugène Atget était un nostalgique.

E. C.

"On se souviendra de lui comme d'un historien de l'urbanisme, d'un véritable romantique, d'un amoureux de Paris, d'un Balzac de la caméra, dont l’œuvre nous permet de tisser une vaste tapisserie de la civilisation française." Eugène Atget était un nostalgique.

E. C.

---------------------

à Paris, le 12/07/2012

Eugène Atget, Paris

Jusqu'au 29 juillet 2012

Musée Carnavalet

23, rue de Sévigné 75003 Paris

Tlj (sf lun) 10h-18h

Plein tarif : 7 € / Tarif réduit : 5 € / Tarif jeune : 3,50 € / Gratuit pour les - 13 ans

Rens. : 01 44 59 58 58

(1) André Rouillé,

La Photographie, Folio Essais, 2005

(2) Mac Orlan,

Atget photographe de Paris, Henri Jonquières éditeur, 1930

(3) Walter Benjamin, "Petite Histoire de la photographie" dans

Études photographiques

documentaire. Ce n'est pas en tant qu'artiste mais en tant que photographe professionnel qu'Atget s'installe au 5, rue de la Pitié à la fin du XIXe siècle. On peut lire, sur la porte, "Documents pour artistes".

documentaire. Ce n'est pas en tant qu'artiste mais en tant que photographe professionnel qu'Atget s'installe au 5, rue de la Pitié à la fin du XIXe siècle. On peut lire, sur la porte, "Documents pour artistes".  CEUX QUI SEMBLENT d'abord attirer l'oeil d'Atget, ce sont ceux qui font vivre la ville. Dans la droite ligne des motifs hérités de la peinture ou des lithographies populaires du XIXe siècle, Atget donne à voir le peuple vacant à ses occupations. Dans des poses presque théâtrales ou dans des attitudes emblématiques, rejoignant la tradition de la représentation de ces métiers de la rue – autrefois appelés les "Cris de Paris" – il fait poser les célèbres marchands ambulants qui, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, sont sur le point de disparaître. Du Marchand d'abat-jour, rue Lepic, au Marchand de jouets du Jardin des Plantes, en passant par le Marchand de moulage ou la Marchande de frites, les visages défilent comme autant de représentants de nombreux métiers oubliés, semblant saisis un bref instant au milieu des pavés parisiens, dans leur activité quotidienne. Les façades de boutiques, de restaurants, de bars, de cabarets et les étalages comme la célèbre vue du Cabaret au Port Salut, marchande de coquillages, rue des Fossés-Saint-Jacques n'échappent pas à ce captivant recensement et apparaissent littéralement comme des témoins de la diversité des petits commerces de l'époque.

CEUX QUI SEMBLENT d'abord attirer l'oeil d'Atget, ce sont ceux qui font vivre la ville. Dans la droite ligne des motifs hérités de la peinture ou des lithographies populaires du XIXe siècle, Atget donne à voir le peuple vacant à ses occupations. Dans des poses presque théâtrales ou dans des attitudes emblématiques, rejoignant la tradition de la représentation de ces métiers de la rue – autrefois appelés les "Cris de Paris" – il fait poser les célèbres marchands ambulants qui, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, sont sur le point de disparaître. Du Marchand d'abat-jour, rue Lepic, au Marchand de jouets du Jardin des Plantes, en passant par le Marchand de moulage ou la Marchande de frites, les visages défilent comme autant de représentants de nombreux métiers oubliés, semblant saisis un bref instant au milieu des pavés parisiens, dans leur activité quotidienne. Les façades de boutiques, de restaurants, de bars, de cabarets et les étalages comme la célèbre vue du Cabaret au Port Salut, marchande de coquillages, rue des Fossés-Saint-Jacques n'échappent pas à ce captivant recensement et apparaissent littéralement comme des témoins de la diversité des petits commerces de l'époque. –

– LES PREMIERS CLICHÉS de l'exposition du Musée Carnavalet remontent à 1898, c'est-à-dire l'année où Atget devient le fournisseur régulier d'épreuves documentaires pour les bibliothèques et les institutions muséales de la capitale qui seront recensées par le photographe lui-même dans des séries sous forme d'album comme L'art dans le vieux Paris et Paris pittoresque. Les institutions perçoivent déjà l'intérêt documentaire d'une telle collection ; bientôt, elles achèteront ses photographies par milliers. Atget se fait eneffet l'archiviste d'un Paris bouleversé par l'urbanisme haussmannien et la construction des premiers métropolitains. Paradoxalement, de cette modernité de l'époque, il n'y a aucune trace dans l'œuvre du photographe, ce dernier préférant se concentrer sur les vieilles façades et les rues en sursis, momentanément épargnées.

LES PREMIERS CLICHÉS de l'exposition du Musée Carnavalet remontent à 1898, c'est-à-dire l'année où Atget devient le fournisseur régulier d'épreuves documentaires pour les bibliothèques et les institutions muséales de la capitale qui seront recensées par le photographe lui-même dans des séries sous forme d'album comme L'art dans le vieux Paris et Paris pittoresque. Les institutions perçoivent déjà l'intérêt documentaire d'une telle collection ; bientôt, elles achèteront ses photographies par milliers. Atget se fait eneffet l'archiviste d'un Paris bouleversé par l'urbanisme haussmannien et la construction des premiers métropolitains. Paradoxalement, de cette modernité de l'époque, il n'y a aucune trace dans l'œuvre du photographe, ce dernier préférant se concentrer sur les vieilles façades et les rues en sursis, momentanément épargnées. comme le cliché de la Cour, 'va disparaitre' 29 rue de Broca (1912). Atget donne donc à ces lieux du vieux Paris un nouveau statut : celui d'éléments "historiques". Et comme l'écrit Pierre Mac Orlan : "Le Paris d'Atget n'est plus pour beaucoup parmi nous qu'un souvenir d'une délicatesse déjà mystérieuse."

comme le cliché de la Cour, 'va disparaitre' 29 rue de Broca (1912). Atget donne donc à ces lieux du vieux Paris un nouveau statut : celui d'éléments "historiques". Et comme l'écrit Pierre Mac Orlan : "Le Paris d'Atget n'est plus pour beaucoup parmi nous qu'un souvenir d'une délicatesse déjà mystérieuse." place de la Bastille (1912) pour la couverture de La Révolution surréaliste. Atget accepte à condition que son nom ne soit pas mentionné, pensant qu'il n'a rien avoir avec le groupe avant-gardiste.

place de la Bastille (1912) pour la couverture de La Révolution surréaliste. Atget accepte à condition que son nom ne soit pas mentionné, pensant qu'il n'a rien avoir avec le groupe avant-gardiste. "On se souviendra de lui comme d'un historien de l'urbanisme, d'un véritable romantique, d'un amoureux de Paris, d'un Balzac de la caméra, dont l’œuvre nous permet de tisser une vaste tapisserie de la civilisation française." Eugène Atget était un nostalgique.

"On se souviendra de lui comme d'un historien de l'urbanisme, d'un véritable romantique, d'un amoureux de Paris, d'un Balzac de la caméra, dont l’œuvre nous permet de tisser une vaste tapisserie de la civilisation française." Eugène Atget était un nostalgique.