EN 1988, CHRIS KILLIP qualifie de façon sibylline son livre In Flagrante de "fiction à propos d'une métaphore". C'est pourtant un corpus de photographies documentant un quotidien démuni bien réel que le BAL, à Paris, présente pour inaugurer sa saison britannique. Une majorité des images sélectionnées est d'ailleurs issue de l'ouvrage In Flagrante qui s'était attaché à explorer des communautés du Nord de l'Angleterre particulièrement touchées par la désindustrialisation. En parallèle, comme une sorte de collage scénographique, est exposé le film avant-gardiste de John Smith, The Girl Chewing Gum. Si les deux artistes partagent certains traits notoires - la nationalité anglaise, la date-clé de 1976, l'enregistrement en noir et blanc de leur environnement immédiat - il s'avère que ce qui semble les opposer diamétralement nourrit ici l'éternelle et prenante réflexion sur ce que l'artiste peut traduire du réel.

–

Par Naomi Vogt

EN 1988, CHRIS KILLIP qualifie de façon sibylline son livre In Flagrante de "fiction à propos d'une métaphore". C'est pourtant un corpus de photographies documentant un quotidien démuni bien réel que le BAL, à Paris, présente pour inaugurer sa saison britannique. Une majorité des images sélectionnées est d'ailleurs issue de l'ouvrage In Flagrante qui s'était attaché à explorer des communautés du Nord de l'Angleterre particulièrement touchées par la désindustrialisation. En parallèle, comme une sorte de collage scénographique, est exposé le film avant-gardiste de John Smith, The Girl Chewing Gum. Si les deux artistes partagent certains traits notoires - la nationalité anglaise, la date-clé de 1976, l'enregistrement en noir et blanc de leur environnement immédiat - il s'avère que ce qui semble les opposer diamétralement nourrit ici l'éternelle et prenante réflexion sur ce que l'artiste peut traduire du réel.

–

Par Naomi Vogt

PARMI L'IMPORTANTE SOMME d'images produites par Chris Killip, le BAL opte pour une portion historique : 1970-1990, les années Margaret Thatcher. L'espace parisien adapte en effet une version plus vaste de l'exposition conçue par Ute Eskildsen pour le Museum Folkwang d'Essen. Or, tandis que les années 1970 britanniques voient une photographie de rue obsédée par le pittoresque des moeurs anglaises, Chris Killip (né en 1946 à Douglas dans l'île de Man) oriente son travail vers une pratique qui oscille entre fiction et anthropologie, privilégiant toujours l'étude spécifique d'une région ou d'un phénomène. Il est ainsi mal aisé d'imaginer, rétrospectivement, ses photographies prendre place en tant qu'indice d'une histoire universelle de la Grande Famille des Hommes (1). L'approche de Killip est autre. Après avoir pratiqué la photographie publicitaire à Londres dès la fin de l'adolescence, il découvre l'oeuvre des Américains Paul Strand (1890-1976) et Walker Evans (1903-1975), deux photographes qui ont participé à consolider la valeur artistique de leur métier autant qu'une approche sociale ou humaine, plus impliquée de la part du photographe. Killip s'engage alors sur une voie nouvelle qui, de surcroît, intègrera une connaissance et une familiarité profondes avec les sujets qu'il étudie.

–

Chroniques

AINSI, EN 1976, il découvre à Lynemouth, au Nord de Newcastle, un bord de mer où des hommes pêchent du charbon avec des chevaux et des charrettes pour alimenter une centrale électrique située au dessus de la plage. Immédiatement, muni de son encombrante chambre photographique, il décide d'étudier de plus près cette activité curieuse et anachronique. Mais il est violemment expulsé du lieu, suspecté de travailler pour une administration qui dénoncerait cette pratique à la limite de la légalité. Inlassablement, Killip y retourne pour tenter sa chance chaque année jusqu'à la quatrième, lorsqu'il pourra enfin photographier, grâce à la protection d'un garde du corps improvisé. Il s'installe alors à Lynemouth pendant dix-huit mois, s'immisce au sein de vies et parmi des gens avec lesquels il est encore en contact aujourd'hui. Ce travail donne lieu à la série intitulée Seacoal – un terme remontant au XIIIe siècle qui dit bien ce parachronisme ressenti au premier abord par Killip, comme la survivance fantomatique d'une profession qui ne l'est pas  moins. Et le récit de cette expérience à laquelle il aime se référer accompagne de manière prégnante le témoignage iconique que constitue l'oeuvre. Au delà des faits vécus et des anecdotes, se trouve un commentaire plus analytique. Killip souligne le déséquilibre d'une Grande-Bretagne où la prospérité n'existe que sur la bordure australe, en partie à cause de l'absence d'une politique mise en place dans l'après-guerre qui aurait pu sauver l'industrie du pays, à l'image, dit-il, de l'Allemagne.

moins. Et le récit de cette expérience à laquelle il aime se référer accompagne de manière prégnante le témoignage iconique que constitue l'oeuvre. Au delà des faits vécus et des anecdotes, se trouve un commentaire plus analytique. Killip souligne le déséquilibre d'une Grande-Bretagne où la prospérité n'existe que sur la bordure australe, en partie à cause de l'absence d'une politique mise en place dans l'après-guerre qui aurait pu sauver l'industrie du pays, à l'image, dit-il, de l'Allemagne.

DÈS LORS, la question du regard historique à l'oeuvre devient plus ambivalente. Sur un mur de la première salle de l'exposition se trouve noté le récit d'un incident : un ami de Killip lui fait visiter Cambridge, ses bars et ses rues, en parlant des habitants qui y vivent et y ont vécu. Réjoui par tant d'informations apposées aux images d'une ville qu'il découvre, Killip remercie son ami de partager avec lui l'histoire du lieu. Mais ce dernier le prend mal, attrape le photographe par le cou, le plaque contre le mur, le menace de son poing et dit : "J'en ai rien à foutre de l'histoire. Je te raconte ce qui s'est passé !" C'est de la version anglaise de cette dernière phrase qu'est extrait le titre de l'exposition au BAL : What happened. Comme le suggère Diane Dufour, directrice du BAL et commissaire de l'exposition, cette expression qui attire l'attention sur le factuel détonne avec une construction théorique de l'Histoire, et a cela de beau qu'en anglais, elle signifie à la fois "ce qui s'est passé et que s'est-il passé", respectant de ce fait l'usage de Killip de ne jamais circonscrire le sens. De même, son oeuvre photographique aborde les sujets de l'intérieur et ignore l'histoire en tant que formulée par ses vainqueurs. Certains choisiront alors de le désigner plutôt comme chroniqueur d'une certaine Angleterre, même s'il tend à préférer le livre de photographie à la presse. Parfois, il prend même des photographies à l'aveugle, sur la hanche, sans examiner le dépoli de sa chambre. En outre, comme il le dit lui-même, la Grande-Bretagne n'est pas intéressée par les images qu'il a produites d'elle. C'est à Harvard aux États-Unis qu'il enseigne la photographie depuis 1991, et en dehors de l'Angleterre qu'il expose le plus souvent.

–

Hula-hoop

POURTANT, si c'est exclusivement son pays d'origine qu'il photographie, c'est aussi parce que la subjectivité de son approche se veut pleinement assumée. Dans l'introduction d'In Flagrante (Secker & Warburg, Londres) il écrit : "Je mets la main sur ce qui ne m'appartient pas, je convoite la vie de l'autre. Ces photos parlent davantage de moi que de ce qu'elles montrent." Le photographe peut-il faire partie de la communauté qu'il dépeint ? Ou est-ce l'image créée par lui qui façonne une communauté auparavant dépourvue d'images ? La première page du livre montre une femme âgée assoupie sur un trottoir devant lequel passe l'ombre du photographe. Plus loin dans l'ouvrage, Killip réapparaît au même endroit, sous la forme d'une ombre se dirigeant en sens inverse. La femme est à présent allongée et un homme accompagné  d'un chien et d'un bâton la regarde. Outre l'effet de fiction narrative suscité par la récurrence de protagonistes, le jeu organisé par ces deux images avive la réflexion sur une violence concrète doublée de la violence plus symbolique qu'exerce le photographe, lorsqu'il capture des images qui appartiennent à la vie d'autrui.

d'un chien et d'un bâton la regarde. Outre l'effet de fiction narrative suscité par la récurrence de protagonistes, le jeu organisé par ces deux images avive la réflexion sur une violence concrète doublée de la violence plus symbolique qu'exerce le photographe, lorsqu'il capture des images qui appartiennent à la vie d'autrui.

OR LE PROCÉDÉ qui consiste à s'immerger dans un milieu pour comprendre des particularismes territoriaux est ce qui permet au photographe de contourner les poncifs de la compassion, tout en entretenant un travail engagé. C'est aussi une manière d'éviter l'illusion de l'objectivité en photographie : il connaît désormais les gens qu'il ne peut donc photographier avec la distance souvent préconisée pour le documentaire. D'où la prédominance de la figure humaine dans les clichés, ainsi que l'importante présence des enfants. Qui plus est, de nombreuses images se tiennent à la lisière du portrait pris dans l'intimité la plus totale. La célèbre photographie de 1984 Helen and her Hula-hoop, Lynemouth, Northumberland évoque un snapshot familial. La fillette finit de faire tourner son jouet qui sort du cadre tandis que tout le paysage de plage et de débris à l'arrière plan est penché. Mais la maîtrise est patente : la qualité des contrastes noir - blanc qui parviennent quand même à dire la grisaille, l'idée que ce plan incliné raconte le petit vertige que l'on ressent après avoir fait tourner un cerceau sur ses hanches et, enfin, le jeu d'allitération en -h- pour le titre.

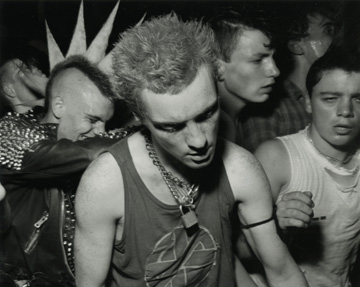

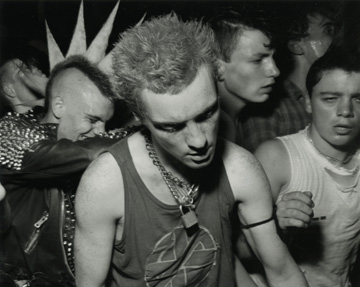

SI LES PORTRAITS PLEINS D'EMPATHIE qu'il dresse parlent surtout de lui-même comme il le prétend, c'est peut-être à la manière dont le fait un album de famille - en l'occurrence une famille élargie et précisément constituée en vue de l'établissement d'un vaste album. Il rapporte d'ailleurs que certaines personnes qu'il a photographiées ont intégré dans leur propres albums familiaux les images prises par le photographe, faisant momentanément vaciller le statut de ces images. Quant à l'omniprésence de la jeunesse, de nombreux facteurs peuvent l'éclairer. Killip cultive un goût pour le présent qui bascule dans le passé, des modes de vie d'un autre temps qui s'étiolent sous ses yeux, comme la pêche au charbon à la charrette. Or l'enfance fait appel au futur dans l'esprit du spectateur qui peut s'interroger sur le devenir de ces vies dont la photographie ne dévoile qu'une fraction. Parfois la neurasthénie semble inévitable, comme dans les images d'adolescents qui sniffent de la colle en regardant chacun dans des directions opposées, leurs corps coupés par les bordures du cadre (Glue Sniffers, Whitehaven, Cumbria, 1980). Contrairement à cette image d'une anesthésie recherchée, deux photographies dans l'exposition montrent des projections plus douces de l'enfance, par le biais de doubles portraits avec un animal – respectivement, un lapin en  peluche et un chiot : Boo and his Rabbit, Lynemouth, Northumberland, 1984 et Alison, Lynemouth, Northumberland, 1983. Lors d'un entretien en 1991 avec Christopher Lyon, Killip avait exprimé l'étendue de sa curiosité pour un instant de déséquilibre singulier : le point tangent où l'innocence se perd.

–

Chewing-gum

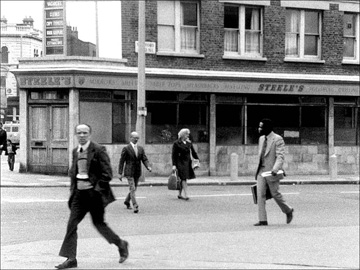

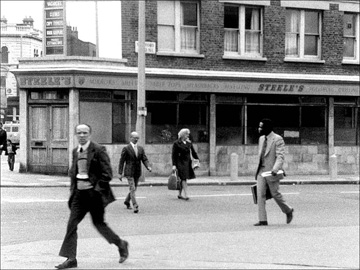

AU SEIN DE L'ESPACE du BAL, le film de John Smith (né en 1952 à Walthamstow à l'Est de Londres) survient comme une sorte d'intermède incongru, dans une petite salle annexe. The Girl Chewing Gum est un court métrage de 12 minutes en noir et blanc de 1976. La caméra filme de jour une rue animée de Londres ; la voix de Smith dirige, met en scène et donne des indications scéniques comme celle qui a donné lieu au titre : The girl chewing gum walks across from the left (La fille qui mâche un chewing-gum traverse depuis la gauche). Si toutes les demandes du metteur en scène sont certes exaucées en quelques secondes, il devient rapidement évident que ce n'est pas parce qu'il dirige effectivement la scène, mais parce que ses ordres se sont adaptés a posteriori aux évènements de la rue. Le dispositif est particulièrement trahi et mis en abîme après les deux premières minutes : Smith filme une horloge et demande, sur un ton très sérieux, que la longue aiguille fonctionne de manière à achever un tour complet chaque heure, avant de miraculeusement diriger le vol de deux pigeons et, plus curieusement, d'exiger que la rue remonte. Or cette dernière action est simplement accomplie grâce au travelling descendant de la caméra qui repositionne le cadre sur la rue. En attirant l'attention sur le vocabulaire formel du cinéma lui-même, cette pièce provoque un résultat double : d'une part, la magie de ce médium capable de modeler l'espace et le temps est mise à jour ; d'autre part, le spectateur est empêché d'oublier, ne serait-ce qu'un instant, qu'il est face à un film, c'est à dire un objet construit de toutes pièces.

peluche et un chiot : Boo and his Rabbit, Lynemouth, Northumberland, 1984 et Alison, Lynemouth, Northumberland, 1983. Lors d'un entretien en 1991 avec Christopher Lyon, Killip avait exprimé l'étendue de sa curiosité pour un instant de déséquilibre singulier : le point tangent où l'innocence se perd.

–

Chewing-gum

AU SEIN DE L'ESPACE du BAL, le film de John Smith (né en 1952 à Walthamstow à l'Est de Londres) survient comme une sorte d'intermède incongru, dans une petite salle annexe. The Girl Chewing Gum est un court métrage de 12 minutes en noir et blanc de 1976. La caméra filme de jour une rue animée de Londres ; la voix de Smith dirige, met en scène et donne des indications scéniques comme celle qui a donné lieu au titre : The girl chewing gum walks across from the left (La fille qui mâche un chewing-gum traverse depuis la gauche). Si toutes les demandes du metteur en scène sont certes exaucées en quelques secondes, il devient rapidement évident que ce n'est pas parce qu'il dirige effectivement la scène, mais parce que ses ordres se sont adaptés a posteriori aux évènements de la rue. Le dispositif est particulièrement trahi et mis en abîme après les deux premières minutes : Smith filme une horloge et demande, sur un ton très sérieux, que la longue aiguille fonctionne de manière à achever un tour complet chaque heure, avant de miraculeusement diriger le vol de deux pigeons et, plus curieusement, d'exiger que la rue remonte. Or cette dernière action est simplement accomplie grâce au travelling descendant de la caméra qui repositionne le cadre sur la rue. En attirant l'attention sur le vocabulaire formel du cinéma lui-même, cette pièce provoque un résultat double : d'une part, la magie de ce médium capable de modeler l'espace et le temps est mise à jour ; d'autre part, le spectateur est empêché d'oublier, ne serait-ce qu'un instant, qu'il est face à un film, c'est à dire un objet construit de toutes pièces.

LE DÉBAT SUR LA NÉCESSAIRE MISE EN SCÈNE par opposition à une supposée objectivité ontologique des images produites mécaniquement (photographie et film) est complexe et ne pourrait étayer le propos de cette exposition que dans un second temps. Il suffirait pour l'instant de rappeler que deux des plus grands théoriciens de l'image filmique ont joué sur les mots pour exprimer l'inévitable partialité : André Bazin en suggérant que le cadre est forcément un cache, et Serge Daney en affirmant que l'écran fait écran. Smith n'a donc pas mis en scène les passants de cette rue au sens habituel du terme. Il a même dû se rendre dans un champs isolé pour enregistrer sa voix autoritaire de directeur de film, dans une solitude totalement paradoxale. Mais mise à part l'ironie qui raille la posture toute-puissante dans laquelle s'assoient souvent les réalisateurs, ce film fait prendre conscience d'autre chose. Car il semble également raconter la rencontre entre la caméra et les êtres. Les passants remarquent la présence de l'appareil de Smith et se chargent eux-même de se mettre en scène, ralentissant leur pas, accentuant un geste, regardant droit vers l'objectif. Réciproquement, sans qu'il n'entre en jeu d'effets stylistiques cinématographiques extraordinaires, la banale scène de rue présentée l'est uniquement à travers les yeux d'un artiste, d'un individu, dont les paroles nous rappellent qu'il n'a aucune emprise sur le déroulement des faits, mais qu'il les maîtrise pourtant à un autre niveau.

–

Embouteillages

C'EST EN CELA QUE LA RENCONTRE entre les photographies de Chris Killip et le court-métrage de John Smith est fertile, créant d'une certaine manière un sous-texte pour l'exposition. Les deux artistes, à travers des domaines éloignés, interrogent l'objectivité des faits et les formes que ceux-ci empruntent dans l'art. Tous deux attirent l'attention sur leur médium de prédilection, gardant le spectateur en éveil à tout moment : ce sont bel et bien des images de l'Angleterre, mais toujours l'Angleterre de Killip ou celle de Smith. Diane Dufour explique que Killip était très satisfait de la juxtaposition de son oeuvre à celle de Smith, les deux ayant en commun la nature du "pied de nez au réel tout autant que le respect du réel". Elle fait également remarquer que le film de Smith n'est pas exempt d'une certaine attention aux questions sociales, notamment le passage où il avoue avoir cru que les panneaux d'offre d'emploi pour du travail manuel étaient bilingues - anglais et grecs - à cause du fort taux d'immigration dans le quartier.

LE DÉBAT SUR LA NÉCESSAIRE MISE EN SCÈNE par opposition à une supposée objectivité ontologique des images produites mécaniquement (photographie et film) est complexe et ne pourrait étayer le propos de cette exposition que dans un second temps. Il suffirait pour l'instant de rappeler que deux des plus grands théoriciens de l'image filmique ont joué sur les mots pour exprimer l'inévitable partialité : André Bazin en suggérant que le cadre est forcément un cache, et Serge Daney en affirmant que l'écran fait écran. Smith n'a donc pas mis en scène les passants de cette rue au sens habituel du terme. Il a même dû se rendre dans un champs isolé pour enregistrer sa voix autoritaire de directeur de film, dans une solitude totalement paradoxale. Mais mise à part l'ironie qui raille la posture toute-puissante dans laquelle s'assoient souvent les réalisateurs, ce film fait prendre conscience d'autre chose. Car il semble également raconter la rencontre entre la caméra et les êtres. Les passants remarquent la présence de l'appareil de Smith et se chargent eux-même de se mettre en scène, ralentissant leur pas, accentuant un geste, regardant droit vers l'objectif. Réciproquement, sans qu'il n'entre en jeu d'effets stylistiques cinématographiques extraordinaires, la banale scène de rue présentée l'est uniquement à travers les yeux d'un artiste, d'un individu, dont les paroles nous rappellent qu'il n'a aucune emprise sur le déroulement des faits, mais qu'il les maîtrise pourtant à un autre niveau.

–

Embouteillages

C'EST EN CELA QUE LA RENCONTRE entre les photographies de Chris Killip et le court-métrage de John Smith est fertile, créant d'une certaine manière un sous-texte pour l'exposition. Les deux artistes, à travers des domaines éloignés, interrogent l'objectivité des faits et les formes que ceux-ci empruntent dans l'art. Tous deux attirent l'attention sur leur médium de prédilection, gardant le spectateur en éveil à tout moment : ce sont bel et bien des images de l'Angleterre, mais toujours l'Angleterre de Killip ou celle de Smith. Diane Dufour explique que Killip était très satisfait de la juxtaposition de son oeuvre à celle de Smith, les deux ayant en commun la nature du "pied de nez au réel tout autant que le respect du réel". Elle fait également remarquer que le film de Smith n'est pas exempt d'une certaine attention aux questions sociales, notamment le passage où il avoue avoir cru que les panneaux d'offre d'emploi pour du travail manuel étaient bilingues - anglais et grecs - à cause du fort taux d'immigration dans le quartier.

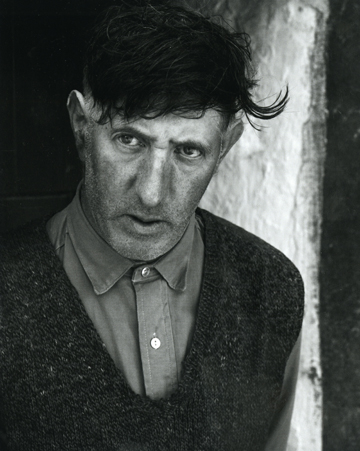

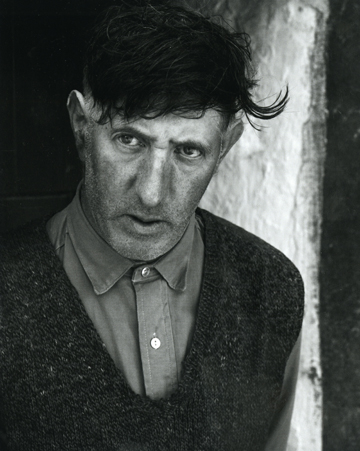

DE FAIT, LES ÉLÉMENTS AUTOBIOGRAPHIQUES sont légion dans l'oeuvre des deux hommes. En ce qui concerne Killip, son premier ouvrage, Isle of Man (publié en 1980), explore la disparition d'une culture traditionnelle qu'il constate dans l'île où il a grandit et où il retourne après son début de carrière dans la capitale. Il s'y trouve, alternées de manière quasi-systématique, des photographies de lieux et des portraits d'habitants, comme l'interrogateur et décoiffé Mr Johnny Moore, Ballaona, Michael de 1971, suscitant au  sein du livre une étrange mais sobre lecture de cause à effet ou de filiation entre les espaces et les personnes - personnages. Quant à The Girl Chewing Gum, il est filmé au bas de la rue où Smith avait vécu. L'artiste raconte qu'il venait de visionner La Nuit Américaine (1973) de François Truffaut, un film sur la construction des films et dans lequel Ferrand, le personnage joué par Truffaut, dit : "Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillages dans les films, il n y a pas de temps morts."

sein du livre une étrange mais sobre lecture de cause à effet ou de filiation entre les espaces et les personnes - personnages. Quant à The Girl Chewing Gum, il est filmé au bas de la rue où Smith avait vécu. L'artiste raconte qu'il venait de visionner La Nuit Américaine (1973) de François Truffaut, un film sur la construction des films et dans lequel Ferrand, le personnage joué par Truffaut, dit : "Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillages dans les films, il n y a pas de temps morts."

LA COMPOSANTE HUMORISTIQUE du film de Smith n'est pas un motif premier mais, selon l'artiste, découle plutôt d'un goût pour la polysémie. Les nombreuses manières dont ce film-jeu peut être compris créent le comique de situation. Smith trouve cet élément par ailleurs intéressant dans la mesure où il permet une plus grande accessibilité à son oeuvre, abordable par le biais de l'amusement. Pourtant, ce talent pour le divertissement ne doit pas faire oublier les sources artistiques où Smith a puisé, et notamment le cinéma anglais structurel-matérialiste (Peter Gidal et Guy Sherwin l'ont particulièrement influencé). Ce courant présentait une tentative radicale de s'en tenir au maximum à la platitude du réel, tout en insistant sur le rôle d'un spectateur ne devant pas demeurer un pur récepteur en attente de catharsis, mais forcé de participer, ne serait-ce que par une observation accrue.

–

Fantastique

AINSI, CHEZ JOHN SMITH ET CHEZ CHRIS KILLIP, les rôles traditionnels du film et de la photographie documentaire sont finement subvertis. Le spectateur est amené à se demander ce qu'il voit véritablement, et ce qu'il peut à terme déduire de ce qu'il aperçoit, à l'image de l'instant capturé par Killip dans True Love Wall, Gateshead, Tyneside, 1975, où un homme se tient de dos et regarde un mur sur lequel il est discrètement et sagement inscrit True Love sur deux briques, comme dans un cahier d'écolier bien tenu, tandis que le vent emporte avec vigueur papiers et morceaux de journaux dans l'avant-plan tourbillonnant. Killip raconte comme il aime à taquiner son ami et collègue sud africain David Goldblatt (lire notre article) pour son habitude à rédiger des notes prolifiques qui accompagnent chaque photographie. Selon Killip, Goldblatt croirait que les photographies sont des preuves absolues, tandis que lui avoue avec malice et plaisir qu'elles ne pourront jamais être fiables, dans la mesure où c'est lui-même qui les fabrique. De la parenté entre Killip et Smith, Diane Dufour dit : "Dans leur manière d'appréhender la réalité, ils font apparaître un monde très dur comme étant fantastique – pas dans le sens de remarquable, mais dans le sens d'extra-ordinaire; ils révèlent à la fois les failles et l'étrangeté du réel qui devient fantastique lorsqu'il est observé de manière scrupuleuse, presque obsédante." C'est ainsi que Killip et Smith soulèvent une discussion sur l'existence de l'Histoire ou les manières dont les histoires peuvent être contées. De même, ils interrogent la photographie et le cinéma, et toutes les promesses que ces media ne peuvent  s'empêcher d'adresser aux instances de l'art et de l'information. Tout cela, sans cynisme aucun, et sans même une pointe de désenchantement.

s'empêcher d'adresser aux instances de l'art et de l'information. Tout cela, sans cynisme aucun, et sans même une pointe de désenchantement.

Chris Killip - What Happened / John Smith - The Girl Chewing Gum

Jusqu'au 19 août 2012

BAL

6, impasse de la Défense 75018 Paris

Mer-Ven 12h-20h (Nocturne Jeu 22h) / Sam 11h-20h / Dim 11h-19h

Tarif plein : 5€ / Tarif réduit : 4€

Rens. : 01 44 70 75 50

(1) The Family of Man (ou La Grande Famille des Hommes en français) est présentée en 1955 comme la plus grande exposition photographique de tous les temps. Conçue par Edward Steichen pour le MoMA, elle aspire à dresser un portrait universaliste de l'expérience humaine - projet qui devient fort controversé notamment lorsque Roland Barthes le critique dans un article des Mythologies.

Crédits photos et légendes :

Crédits photos et légendes :

Vignette sur la page d'accueil : Le mur du grand amour, centre-ville de Gateshead, Tyneside, 1975. Courtesy of the Artist © Chris Killip

Photo 1 : Filatures, 1974. Courtesy of the Artist © Chris Killip

Photo 2 : © Chris Killip

Photo 3 : The Girl Chewing Gum, 1976 © John Smith

Photo 4 : Rocker et Rosie rentrent chez eux, Lynemouth, Northumberland, 1984. Courtesy of the Artist © Chris Killlip

Photo 5 : The Girl Chewing Gum, 1976 © John Smith

Photo 6 : Mr Johnny Moore, Ballaona, Michael, 1971. Courtesy of the Artist © Chris Killip

moins. Et le récit de cette expérience à laquelle il aime se référer accompagne de manière prégnante le témoignage iconique que constitue l'oeuvre. Au delà des faits vécus et des anecdotes, se trouve un commentaire plus analytique. Killip souligne le déséquilibre d'une Grande-Bretagne où la prospérité n'existe que sur la bordure australe, en partie à cause de l'absence d'une politique mise en place dans l'après-guerre qui aurait pu sauver l'industrie du pays, à l'image, dit-il, de l'Allemagne.

moins. Et le récit de cette expérience à laquelle il aime se référer accompagne de manière prégnante le témoignage iconique que constitue l'oeuvre. Au delà des faits vécus et des anecdotes, se trouve un commentaire plus analytique. Killip souligne le déséquilibre d'une Grande-Bretagne où la prospérité n'existe que sur la bordure australe, en partie à cause de l'absence d'une politique mise en place dans l'après-guerre qui aurait pu sauver l'industrie du pays, à l'image, dit-il, de l'Allemagne.  d'un chien et d'un bâton la regarde. Outre l'effet de fiction narrative suscité par la récurrence de protagonistes, le jeu organisé par ces deux images avive la réflexion sur une violence concrète doublée de la violence plus symbolique qu'exerce le photographe, lorsqu'il capture des images qui appartiennent à la vie d'autrui.

d'un chien et d'un bâton la regarde. Outre l'effet de fiction narrative suscité par la récurrence de protagonistes, le jeu organisé par ces deux images avive la réflexion sur une violence concrète doublée de la violence plus symbolique qu'exerce le photographe, lorsqu'il capture des images qui appartiennent à la vie d'autrui. peluche et un chiot : Boo and his Rabbit, Lynemouth, Northumberland, 1984 et Alison, Lynemouth, Northumberland, 1983. Lors d'un entretien en 1991 avec Christopher Lyon, Killip avait exprimé l'étendue de sa curiosité pour un instant de déséquilibre singulier : le point tangent où l'innocence se perd.

peluche et un chiot : Boo and his Rabbit, Lynemouth, Northumberland, 1984 et Alison, Lynemouth, Northumberland, 1983. Lors d'un entretien en 1991 avec Christopher Lyon, Killip avait exprimé l'étendue de sa curiosité pour un instant de déséquilibre singulier : le point tangent où l'innocence se perd. LE DÉBAT SUR LA NÉCESSAIRE MISE EN SCÈNE par opposition à une supposée objectivité ontologique des images produites mécaniquement (photographie et film) est complexe et ne pourrait étayer le propos de cette exposition que dans un second temps. Il suffirait pour l'instant de rappeler que deux des plus grands théoriciens de l'image filmique ont joué sur les mots pour exprimer l'inévitable partialité : André Bazin en suggérant que le cadre est forcément un cache, et Serge Daney en affirmant que l'écran fait écran. Smith n'a donc pas mis en scène les passants de cette rue au sens habituel du terme. Il a même dû se rendre dans un champs isolé pour enregistrer sa voix autoritaire de directeur de film, dans une solitude totalement paradoxale. Mais mise à part l'ironie qui raille la posture toute-puissante dans laquelle s'assoient souvent les réalisateurs, ce film fait prendre conscience d'autre chose. Car il semble également raconter la rencontre entre la caméra et les êtres. Les passants remarquent la présence de l'appareil de Smith et se chargent eux-même de se mettre en scène, ralentissant leur pas, accentuant un geste, regardant droit vers l'objectif. Réciproquement, sans qu'il n'entre en jeu d'effets stylistiques cinématographiques extraordinaires, la banale scène de rue présentée l'est uniquement à travers les yeux d'un artiste, d'un individu, dont les paroles nous rappellent qu'il n'a aucune emprise sur le déroulement des faits, mais qu'il les maîtrise pourtant à un autre niveau.

LE DÉBAT SUR LA NÉCESSAIRE MISE EN SCÈNE par opposition à une supposée objectivité ontologique des images produites mécaniquement (photographie et film) est complexe et ne pourrait étayer le propos de cette exposition que dans un second temps. Il suffirait pour l'instant de rappeler que deux des plus grands théoriciens de l'image filmique ont joué sur les mots pour exprimer l'inévitable partialité : André Bazin en suggérant que le cadre est forcément un cache, et Serge Daney en affirmant que l'écran fait écran. Smith n'a donc pas mis en scène les passants de cette rue au sens habituel du terme. Il a même dû se rendre dans un champs isolé pour enregistrer sa voix autoritaire de directeur de film, dans une solitude totalement paradoxale. Mais mise à part l'ironie qui raille la posture toute-puissante dans laquelle s'assoient souvent les réalisateurs, ce film fait prendre conscience d'autre chose. Car il semble également raconter la rencontre entre la caméra et les êtres. Les passants remarquent la présence de l'appareil de Smith et se chargent eux-même de se mettre en scène, ralentissant leur pas, accentuant un geste, regardant droit vers l'objectif. Réciproquement, sans qu'il n'entre en jeu d'effets stylistiques cinématographiques extraordinaires, la banale scène de rue présentée l'est uniquement à travers les yeux d'un artiste, d'un individu, dont les paroles nous rappellent qu'il n'a aucune emprise sur le déroulement des faits, mais qu'il les maîtrise pourtant à un autre niveau. sein du livre une étrange mais sobre lecture de cause à effet ou de filiation entre les espaces et les personnes - personnages. Quant à The Girl Chewing Gum, il est filmé au bas de la rue où Smith avait vécu. L'artiste raconte qu'il venait de visionner La Nuit Américaine (1973) de François Truffaut, un film sur la construction des films et dans lequel Ferrand, le personnage joué par Truffaut, dit : "Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillages dans les films, il n y a pas de temps morts."

sein du livre une étrange mais sobre lecture de cause à effet ou de filiation entre les espaces et les personnes - personnages. Quant à The Girl Chewing Gum, il est filmé au bas de la rue où Smith avait vécu. L'artiste raconte qu'il venait de visionner La Nuit Américaine (1973) de François Truffaut, un film sur la construction des films et dans lequel Ferrand, le personnage joué par Truffaut, dit : "Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillages dans les films, il n y a pas de temps morts." s'empêcher d'adresser aux instances de l'art et de l'information. Tout cela, sans cynisme aucun, et sans même une pointe de désenchantement.

s'empêcher d'adresser aux instances de l'art et de l'information. Tout cela, sans cynisme aucun, et sans même une pointe de désenchantement.