Leçon de mémoire

C'est à Jérusalem, le 11 avril 1961, que débute le procès d'Adolph Eichmann, surnommé "l'homme à la cage de verre", individu maigre et d'allure plutôt chétive dont le visage, derrière ses épaisses lunettes à monture d'écaille, ne semble rien exprimer. Celui qui a signé le procès verbal de la "Solution Finale" lors de la conférence de Wansee le décrit comme calme et sans remords apparents, à tel point que l'on a vu en lui l'incarnation de la  "banalité du mal". Cette formule empruntée à la philosophe allemande Hanna Arendt, qui s'est rendue à Jérusalem lors du procès, ne doit pourtant pas prêter au contresens : Adolph Eichmann n'a rien de commun. Si son procès fait aujourd'hui l'objet d'une exposition au Mémorial de la Shoah, à Paris, cinquante ans après l'évènement, c'est avant tout pour souligner la singularité d'un criminel nazi dont le physique de bureaucrate contraste avec l'allure massive d'un Göring.

"banalité du mal". Cette formule empruntée à la philosophe allemande Hanna Arendt, qui s'est rendue à Jérusalem lors du procès, ne doit pourtant pas prêter au contresens : Adolph Eichmann n'a rien de commun. Si son procès fait aujourd'hui l'objet d'une exposition au Mémorial de la Shoah, à Paris, cinquante ans après l'évènement, c'est avant tout pour souligner la singularité d'un criminel nazi dont le physique de bureaucrate contraste avec l'allure massive d'un Göring.

Froid, imperturbable, méthodique. Prenant des notes de façon rigoureuse et réagissant à tout ce qui est rapporté à son sujet, Eichmann est un véritable acteur de son procès. Celui-ci est prévu dès le 23 mai 1960, date à laquelle une équipe du Mossad capture en Argentine l'un des plus grands criminels de guerre nazis. Mais l'évènement suscite étonnement et controverse : pourquoi un procès aussi tardivement, quinze ans après la fin de la guerre, alors que partout en Europe on semble tenter d'oublier le traumatisme ? Pourquoi un tribunal civil et un procès national, alors qu'Eichmanna été impliqué dans un crime international ? Le débat s'étend même jusqu'aux conditions de capture de cet homme né en Rhénanie en 1906, adhérant au parti nazi à 16 ans avant de rejoindre le Bureau des affaires juives dès 1935 et, après 1941, devenant "

l'administrateur en chef du plus grand génocide de l'histoire", comme l'écrit David Cesarani : une arrestation rocambolesque, qui a déclenché une crise diplomatique entre Israël et l'Argentine. A Nuremberg, un an après, on s'interroge sur la légitimité des vainqueurs à juger les vaincus ; la même question se pose à Jérusalem, et l'on reproche alors aux victimes de vouloir juger leur bourreau.

Tour de Babel

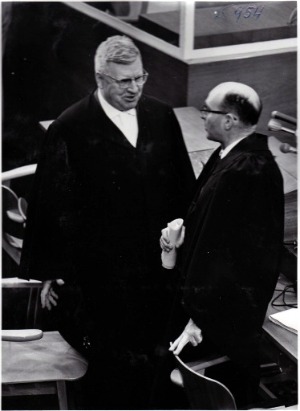

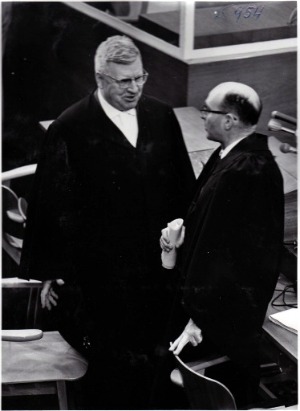

Un procès qui n'a rien d'anodin pour Israël : au-delà de l'audience, c'est avant tout l'identité d'une nation qu'il s'agit de construire. S'il est très vraisemblable qu'Eichmann ait été repéré par les forces de sécurité israéliennes dès son arrivée en Argentine en 1953, personne ne s'est véritablement intéressé à lui avant 1960, année où, affaiblie par la crise de Suez, Israël lutte contre ses voisins arabes et tente de se faire une place sur la scène internationale. Le procès dure huit mois, de mai à décembre. Condamné le 15 décembre 1961, Eichmann est exécuté le 31 mai 1962. Parmi les principaux acteurs, on retrouve le procureur Gideon Hausner, qui se croit investi d'une mission sacrée : à travers la personne d'Eichmann, il a l'idée d'instruire le procès de la "Solution Finale" toute entière. Face à lui, les deux avocats de la défense - Servatius, assisté du jeune Dieter

Wechtebbauch - tentent tant bien que mal de limiter l'écho du procès. Cette résonnance que recherche bien Ben Gourion : en guise de tribunal, on choisit la "Maison du Peuple" car il faut un lieu spacieux pour accueillir des journalistes que l'on souhaite aussi nombreux que possible. Entre les témoins, les juges et les avocats, le procès d'Eichmann prend des allures de Tour de Babel : durant les différentes étapes du procès, on entend parler successivement hébreu, yiddish, allemand, hongrois, anglais, polonais, français. Si les trois juges, d'origine allemande, font le choix délibéré d'adopter d'autres langues dans le seul but de déstabiliser l'accusé, contraint de porter un casque et d'attendre le délai nécessaire pour la traduction, cette babélisation est involontaire chez des victimes, qui sont issues de nations différentes.

Pourquoi une justice nationale pour un crime qui a dépassé les frontières ? Pourquoi affirmer Israël comme seule capable de juger Eichmann, tout en affirmant la dimension internationale des faits ? On aurait tort de voir là un paradoxe, comme l'explique Henry Rousso, commissaire de l'exposition au Mémorial de la SHo : "

C'est bien au contraire une affirmation de la part d'Israël, qui se considère comme le seul représentant du peuple Juif et donc comme le seul Etat légitime à juger des crimes menés contre les Juifs." Car le procès d'Eichmann est rendu possible par une loi de 1950 qui punit de mort les "crimes contre le peuple juif ", les "crimes contre l'humanité" et les "crimes de guerre", tous trois imprescriptibles. Le caractère rétroactif de la loi lui permet de s'appliquer à des faits commis hors du territoire, et s'étant déroulés même avant la création de l'Etat d'Israël. S'il faut bien établir la différence avec Nuremberg, Jérusalem peut se placer dans la filiation de tous les procès qui ont lieu dans les pays européens après la guerre. La période dite de l'"épuration" en France relève de la même logique : il s'agit que des Français jugent des crimes commis à l'encontre des Fançais sur le territoire national, mais aussi de refonder une identité nationale bafouée par la collaboration. A Jérusalem, Ben Gourion se place dans une logique quasi identique, à cette exception que les crimes ne se sont pas déroulés en Israël, mais en Europe. De là une double affirmation pour le pays : se proclamer comme seul défenseur et seul responsable du peuple Juif, et se faire reconnaître comme tel par le reste du monde.

"Procès spectacle"

Et pour ce faire, Israël se lance dans ce qui peut tout autant être perçu comme "

un procès spectacle" selon la formule d'Hanna Arendt, que comme un "

procès à risques" selon celle d'Henry Rousso. Car Eichmann n'est pas l'accusé idéal pour Israël : à deux reprises, le responsable nazi s'est retrouvé en lien avec des organisations sionistes - une première fois en 1937, alors qu'il planifie une émigration des Juifs vers la Palestine, et à nouveau en 1944, alors qu'une organisation sioniste hongroise tente de négocier la livraison de matériel à l'Allemagne, via l'agence juive et les Alliés, contre la possibilité de laisser émigrer les Juifs hongrois

en Palestine. Même si les deux tentatives ont échoué, Israël court le risque de se voir reprocher une forme de compromission avec l'accusé. Mais un fossé s'est creusé entre le judaïsme européen d'avant-guerre et la nouvelle génération formée en Israël après 1947, et l'évènement doit être le pont permettant de relier les deux.

Au-delà de l'affirmation du jeune Etat Juif, c'est aussi à la mémoire de la Shoah qu'il s'agit d'ouvrir la voie. "

Jérusalem est moins le procès d'un criminel qu’une leçon d'Histoire, une leçon de mémoire", selon Henry Rousso. Car en 1960, on ignore encore beaucoup du drame qui s'est déroulé dans les camps. Pour rendre possible le procès, et le rendre irréprochable, une enquête est confiée à une unité spéciale de police : le bureau 06, qui, pendant les neuf mois qui précèdent les audiences, va réunir une documentation colossale, ouvrant le chemin à la recherche sur une question alors largement ignorée par les historiens. Plus de 2000 documents sont produits au procès, provenant des archives d'une cinquantaine d'institutions et de centres de recherches localisés dans une vingtaine de pays.

Intertitre

Car il en faut, du temps, pour que la mémoire de la Shoah devienne publique, comme en témoigne le film

Holocauste qui n'apparaît sur les écrans qu'en 1983. Il faudra d'ailleurs attendre 2005 pour que l'Assemblée Générale de l'ONU crée une journée internationale de commémoration en mémoire des victimes de l'Holocauste. Dans le discours qu'il prononce afin de justifier le procès d'Eichmann par Israël en 1961, Ben Gourion fait déjà appel à l'argument de la mémoire : "

En définitive, l'une des raisons qui nous ont poussés à traduire Eichmann en justice est la volonté de faire connaître en détails cette affaire par la génération des Israéliens qui sont devenus adultes depuis la Shoah. Il est nécessaire que notre jeunesse se rappelle ce qui est arrivé au peuple juif. Nous voulons qu'ils connaissent les faits les plus tragiques de l'Histoire de l'Humanité." Et ce sont sans doute les témoignages de victimes qui marquent le plus les mémoires : les survivants des camps, chargés de témoigner au procès, ont la tâche de devoir parler en leur nom tout autant qu'en celui des millions de disparus.

"banalité du mal". Cette formule empruntée à la philosophe allemande Hanna Arendt, qui s'est rendue à Jérusalem lors du procès, ne doit pourtant pas prêter au contresens : Adolph Eichmann n'a rien de commun. Si son procès fait aujourd'hui l'objet d'une exposition au Mémorial de la Shoah, à Paris, cinquante ans après l'évènement, c'est avant tout pour souligner la singularité d'un criminel nazi dont le physique de bureaucrate contraste avec l'allure massive d'un Göring.

"banalité du mal". Cette formule empruntée à la philosophe allemande Hanna Arendt, qui s'est rendue à Jérusalem lors du procès, ne doit pourtant pas prêter au contresens : Adolph Eichmann n'a rien de commun. Si son procès fait aujourd'hui l'objet d'une exposition au Mémorial de la Shoah, à Paris, cinquante ans après l'évènement, c'est avant tout pour souligner la singularité d'un criminel nazi dont le physique de bureaucrate contraste avec l'allure massive d'un Göring.  Wechtebbauch - tentent tant bien que mal de limiter l'écho du procès. Cette résonnance que recherche bien Ben Gourion : en guise de tribunal, on choisit la "Maison du Peuple" car il faut un lieu spacieux pour accueillir des journalistes que l'on souhaite aussi nombreux que possible. Entre les témoins, les juges et les avocats, le procès d'Eichmann prend des allures de Tour de Babel : durant les différentes étapes du procès, on entend parler successivement hébreu, yiddish, allemand, hongrois, anglais, polonais, français. Si les trois juges, d'origine allemande, font le choix délibéré d'adopter d'autres langues dans le seul but de déstabiliser l'accusé, contraint de porter un casque et d'attendre le délai nécessaire pour la traduction, cette babélisation est involontaire chez des victimes, qui sont issues de nations différentes.

Wechtebbauch - tentent tant bien que mal de limiter l'écho du procès. Cette résonnance que recherche bien Ben Gourion : en guise de tribunal, on choisit la "Maison du Peuple" car il faut un lieu spacieux pour accueillir des journalistes que l'on souhaite aussi nombreux que possible. Entre les témoins, les juges et les avocats, le procès d'Eichmann prend des allures de Tour de Babel : durant les différentes étapes du procès, on entend parler successivement hébreu, yiddish, allemand, hongrois, anglais, polonais, français. Si les trois juges, d'origine allemande, font le choix délibéré d'adopter d'autres langues dans le seul but de déstabiliser l'accusé, contraint de porter un casque et d'attendre le délai nécessaire pour la traduction, cette babélisation est involontaire chez des victimes, qui sont issues de nations différentes.  en Palestine. Même si les deux tentatives ont échoué, Israël court le risque de se voir reprocher une forme de compromission avec l'accusé. Mais un fossé s'est creusé entre le judaïsme européen d'avant-guerre et la nouvelle génération formée en Israël après 1947, et l'évènement doit être le pont permettant de relier les deux.

en Palestine. Même si les deux tentatives ont échoué, Israël court le risque de se voir reprocher une forme de compromission avec l'accusé. Mais un fossé s'est creusé entre le judaïsme européen d'avant-guerre et la nouvelle génération formée en Israël après 1947, et l'évènement doit être le pont permettant de relier les deux.