La tentation du sublime

La tentation du sublime

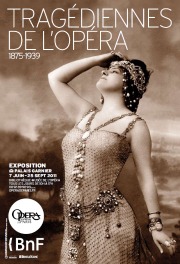

Rose Caron, Lucienne Bréval, Germaine Lubin, sont les noms oubliés de cantatrices qui ont connu en leur temps un succès considérable. Extravagantes ou mystérieuses, ces grandes dames n'ont pas seulement fasciné des générations de mélomanes, mais ont été des stars mondialement connues, les premières du XXe siècle. Jusqu'au 25 septembre, la Bibliothèque-Musée du Palais Garnier rend hommage à ces "grandes tragédiennes de l'Opéra" qui ont incarné une période brillante de son histoire, depuis l'ouverture de la salle, en 1875, jusqu'à l'entrée dans la seconde guerre mondiale qui marque, pour l'art lyrique comme pour beaucoup d'autres domaines, la fin d'un monde.

"

Peut-être ne saurions-nous plus rien d'elles si l'opéra, par flambées, ne faisait pas revivre à nos yeux stupéfaits au moins l'ombre, l'imitation, l'illusion de quelqu'une", écrit le musicologue André Tubeuf dans la préface du catalogue de l'exposition

Les tragédiennes de l'opéra, à l'Opéra Garnier. À la fin du XIXe et du début du XXe siècle, le chant est encore un art sacralisé et les grandes cantatrices sont considérées comme de véritables idoles, recueillant les ovations du public, suscitant les passions du tout-Paris et d'au-delà. Reconnues pour leur virtuosité, elles s'auréolent de la splendeur des plus beaux mythes et rayonnent dans le monde des arts. Il faut dire que l'opéra français connait alors ses heures de gloire : la construction du Palais Garnier, décrétée par Napoléon III, montre par son faste et sa position centrale l'importance et le prestige qu'a l'opéra à cette époque. Pour beaucoup, ce temple lyrique qui émerge sur la rive droite de la Seine donne une nouvelle religion à une société athée. Sa gloire, l'opéra la doit à un vaste et brillant répertoire qui va en partie disparaître avec la réunion des théâtres lyriques nationaux en 1939 : de 1875 à la deuxième guerre mondiale, on y joue un genre particulier, noble et sérieux, quand l'opéra comique est laissé à d'autres salles comme celle de la Gaîté lyrique.

Pas de caprices, pas de concessions

Ce sont donc moins des cantatrices que des tragédiennes que l'exposition célèbre, en soulignant non pas seulement un art du chant mais une profondeur d'interprétation qui allie à la puissance de la voix la théâtralité et la sensibilité de l'opéra lyrique. Le terme même de "tragédienne" souligne bien la volonté de donner à voir un caractère et un répertoire, au-delà de l'image réductrice de la diva, passée dans le langage courant comme synonyme de star extravagante et capricieuse. "

Nous avons privilégié les documents qui représentent les cantatrices dans leurs habits de tragédiennes, pour montrer une scénographie et une rhétorique des corps", précise Mathias Auclair, commissaire de l'exposition avec Pierre Grivel et Christian Ghristi. Les représentations picturales s'attachent à rendre à travers des poses en costume la pureté d'un geste, la beauté d'une attitude, et tout le dispositif dramatique qui accompagne le chant. Rose Caron (1857-1930), majestueuse dans le rôle-titre de

Salammbô qui la révèle au grand public, fascine par son hiératisme et son charme poétique. Elle incarne comme beaucoup d'autres la recherche d'une qualité d'émotion qui se situe aux antipodes de la prima donna conventionnelle : pas de caprices, pas de concessions à la virtuosité ou à l'effet gratuit, mais une volonté de servir la musique de toute son âme.

L'exposition décline ainsi l'histoire de ces chanteuses, de Gabrielle Krauss (1842-1906), présente dès l'inauguration de la salle, à Germaine Lubin (1890-1979), l'une des dernières grandes stars de la troupe. Parmi cette galerie de personnages se décèlent diverses sensibilités : Lucienne Bréval (1869-1935), incarnation de la tragédie à l'opéra de Paris, de Rameau à Wagner, séduit par sa féminité en Salomé, en Ariane, en Pénéloppe. Félia Litvinne (1860-1936), qui passe à la postérité comme la chanteuse wagnérienne-type, trouble par des postures imposantes dans les rôles d'Isolde ou de Brünnhilde. À voir ces nobles présences, emplies d'effusion, on comprend que certaines de ces cantatrices aient pu devenir de véritables sources d'inspiration tant pour les sculpteurs, les peintres et les photographes que pour les compositeurs qu'elles ont servis : de Sybil Sanderson (1864-1903), Massenet dit en effet qu'elle a été sa muse pour le rôle-titre de Thaïs et il ne veut plus qu'elle dans le rôle d'Esclaramonde. Certaines n'ont pas seulement régné sur le monde de la musique mais aussi sur celui du cinéma - Géraldine Farrar (1882-1967) tourne une dizaine de films à Hollywood -, de la mode - Lina Cavalieri (1874-1944), que l'on dit alors la "plus belle femme du monde", ouvre un institut de beauté - et même de la cuisine - on doit le nom du dessert glacé à la pêche à la capricieuse Nellie Melba (1861-1931).

Esthétique flamboyante

Les poses en costume dessinent en filigrane une rhétorique de la passion lyrique et suggèrent le faste du monde de l'opéra et de la scène. Les imposants décors permettent de suggérer la toile de fond d'un grand nombre de pièces et l'identification des riches habits, d'une photographie à l'autre, d'un tableau à une maquette, aide à tracer les filiations entre les différentes cantatrices qui se sont transmis leurs rôles, comme l'on transmet un héritage. La rotonde du musée du Palais Garnier se fait ainsi écrin pour accueillir les somptueux manteaux et bijoux imaginés pour sublimer la présence sur scène. Même si l'on sait qu'avant de chanter, la tragédienne se défait de son trop lourd manteau : les coiffes exotiques de Salomé ou de Salammbô regorgent de pierreries et de plumes, les riches plastrons de L'Africaine sont conçus comme de véritables bijoux. "

Ces éléments sont imaginés pour fasciner et pour émerveiller, à une époque où l'on venait à l'opéra pour être ébloui", souligne Mathias Auclair. La profusion des costumes - les cantatrices en ont parfois plusieurs pour un même rôle -, leur raffinement et leur éclat rappellent que l'opéra, genre par excellence de l'amalgame entre musique, théâtre, littérature et peinture, a pu être un art de l'excès et de la bigarrure.

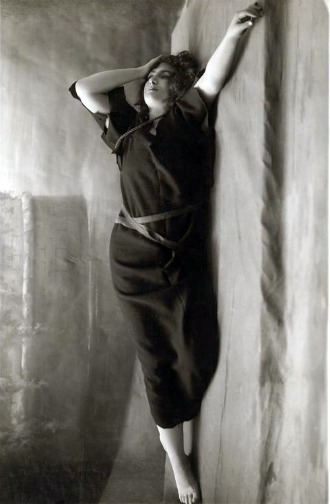

Du reste, cette esthétique flamboyante ne sera pas toujours à l'honneur dans la création lyrique. Et derrière cette galerie de femmes, c'est bien l'histoire et les évolutions d'un genre qui est ici racontée, rappelant notamment que le profil exotique et chargé des grands rôles du XIXe siècle laisse place aux innovations de la modernité. Dès le début du siècle suivant, l'opéra explore une veine moins portée sur le spectaculaire, qui redécouvre l'antiquité et ses lignes épurées. Les poses sculpturales des cantatrices privilégient alors le jeu sur les drapés et leurs torsions, le costume se composant de voiles superposés comme ont pu en porter à la même époque Loïe Füller et

Isadora Duncan. C'est ainsi vêtue d'une robe en voilage, serrée sous la poitrine par une ceinture, que Mary Garden incarne la déesse grecque de la beauté, Aphrodite, dans l'opéra éponyme. On retrouve cette même simplicité antique dans le

Pélléas et Mélisandre de Debussy, opéra d'inspiration symboliste dont le livret est écrit par Maeterlinck.

Cette collaboration entre un compositeur et un dramaturge est par ailleurs révélatrice de l'ouverture de l'opéra à l'esprit du temps : quoique bastion d'un certain corporatisme, le genre se montre sensible à tout un mouvement d'avant-garde qui prône la rencontre entre les arts. Les passerelles entre l'opéra et le théâtre se doublent de coopérations dans le domaine de l'art pictural, avec le recours à des décorateurs qui viennent du milieu de la peinture ou du dessin : les maquettes de costumes faites par le peintre André Masson ou par l'illustrateur Pinchon sont les vestiges de cette volonté de faire de l'opéra un art qui sublime tous les autres, en les réunissant dans un même lieu, dans un même temps. L'on ne pourrait que trop rappeler la recommandation qu'André Tubeuf donne au connaisseur comme au novice : "

Voyez les visages, voyez les regards, complétez par les voix, si trace en reste ; ou des regards induisez le timbre et la vibration, et figurez-vous l'ensemble, le rapport magique. Et voici : les tragédiennes sont revenues..."

La tentation du sublime

La tentation du sublime L'exposition décline ainsi l'histoire de ces chanteuses, de Gabrielle Krauss (1842-1906), présente dès l'inauguration de la salle, à Germaine Lubin (1890-1979), l'une des dernières grandes stars de la troupe. Parmi cette galerie de personnages se décèlent diverses sensibilités : Lucienne Bréval (1869-1935), incarnation de la tragédie à l'opéra de Paris, de Rameau à Wagner, séduit par sa féminité en Salomé, en Ariane, en Pénéloppe. Félia Litvinne (1860-1936), qui passe à la postérité comme la chanteuse wagnérienne-type, trouble par des postures imposantes dans les rôles d'Isolde ou de Brünnhilde. À voir ces nobles présences, emplies d'effusion, on comprend que certaines de ces cantatrices aient pu devenir de véritables sources d'inspiration tant pour les sculpteurs, les peintres et les photographes que pour les compositeurs qu'elles ont servis : de Sybil Sanderson (1864-1903), Massenet dit en effet qu'elle a été sa muse pour le rôle-titre de Thaïs et il ne veut plus qu'elle dans le rôle d'Esclaramonde. Certaines n'ont pas seulement régné sur le monde de la musique mais aussi sur celui du cinéma - Géraldine Farrar (1882-1967) tourne une dizaine de films à Hollywood -, de la mode - Lina Cavalieri (1874-1944), que l'on dit alors la "plus belle femme du monde", ouvre un institut de beauté - et même de la cuisine - on doit le nom du dessert glacé à la pêche à la capricieuse Nellie Melba (1861-1931).

L'exposition décline ainsi l'histoire de ces chanteuses, de Gabrielle Krauss (1842-1906), présente dès l'inauguration de la salle, à Germaine Lubin (1890-1979), l'une des dernières grandes stars de la troupe. Parmi cette galerie de personnages se décèlent diverses sensibilités : Lucienne Bréval (1869-1935), incarnation de la tragédie à l'opéra de Paris, de Rameau à Wagner, séduit par sa féminité en Salomé, en Ariane, en Pénéloppe. Félia Litvinne (1860-1936), qui passe à la postérité comme la chanteuse wagnérienne-type, trouble par des postures imposantes dans les rôles d'Isolde ou de Brünnhilde. À voir ces nobles présences, emplies d'effusion, on comprend que certaines de ces cantatrices aient pu devenir de véritables sources d'inspiration tant pour les sculpteurs, les peintres et les photographes que pour les compositeurs qu'elles ont servis : de Sybil Sanderson (1864-1903), Massenet dit en effet qu'elle a été sa muse pour le rôle-titre de Thaïs et il ne veut plus qu'elle dans le rôle d'Esclaramonde. Certaines n'ont pas seulement régné sur le monde de la musique mais aussi sur celui du cinéma - Géraldine Farrar (1882-1967) tourne une dizaine de films à Hollywood -, de la mode - Lina Cavalieri (1874-1944), que l'on dit alors la "plus belle femme du monde", ouvre un institut de beauté - et même de la cuisine - on doit le nom du dessert glacé à la pêche à la capricieuse Nellie Melba (1861-1931).  Du reste, cette esthétique flamboyante ne sera pas toujours à l'honneur dans la création lyrique. Et derrière cette galerie de femmes, c'est bien l'histoire et les évolutions d'un genre qui est ici racontée, rappelant notamment que le profil exotique et chargé des grands rôles du XIXe siècle laisse place aux innovations de la modernité. Dès le début du siècle suivant, l'opéra explore une veine moins portée sur le spectaculaire, qui redécouvre l'antiquité et ses lignes épurées. Les poses sculpturales des cantatrices privilégient alors le jeu sur les drapés et leurs torsions, le costume se composant de voiles superposés comme ont pu en porter à la même époque Loïe Füller et Isadora Duncan. C'est ainsi vêtue d'une robe en voilage, serrée sous la poitrine par une ceinture, que Mary Garden incarne la déesse grecque de la beauté, Aphrodite, dans l'opéra éponyme. On retrouve cette même simplicité antique dans le Pélléas et Mélisandre de Debussy, opéra d'inspiration symboliste dont le livret est écrit par Maeterlinck.

Du reste, cette esthétique flamboyante ne sera pas toujours à l'honneur dans la création lyrique. Et derrière cette galerie de femmes, c'est bien l'histoire et les évolutions d'un genre qui est ici racontée, rappelant notamment que le profil exotique et chargé des grands rôles du XIXe siècle laisse place aux innovations de la modernité. Dès le début du siècle suivant, l'opéra explore une veine moins portée sur le spectaculaire, qui redécouvre l'antiquité et ses lignes épurées. Les poses sculpturales des cantatrices privilégient alors le jeu sur les drapés et leurs torsions, le costume se composant de voiles superposés comme ont pu en porter à la même époque Loïe Füller et Isadora Duncan. C'est ainsi vêtue d'une robe en voilage, serrée sous la poitrine par une ceinture, que Mary Garden incarne la déesse grecque de la beauté, Aphrodite, dans l'opéra éponyme. On retrouve cette même simplicité antique dans le Pélléas et Mélisandre de Debussy, opéra d'inspiration symboliste dont le livret est écrit par Maeterlinck.